Le paradis est nettement plus loin.

Le paradis est nettement plus loin.

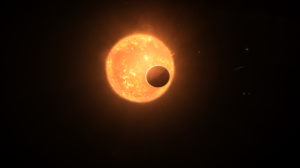

Il ne faut évidemment pas être trop exigeant sur les détails et imaginer qu’on assiste dans Sunshine à une tentative réaliste de sauvetage de notre pauvre et chère Humanité. Déjà penser qu’en 2057 (je n’aurai alors que 110 ans et je m’espère encore en pleine forme, bon pied, bon œil), l’éclat de notre cher Soleil se sera tellement atténué que notre encore plus chère Terre connaîtra une période glaciaire est idiot. D’abord parce que les scientifiques les plus pessimistes assignent à cette inéluctable extinction un peu davantage de temps : cinq milliards d’années, au bas mot. Ensuite parce qu’il me semble que la doxa actuelle ne cesse de pleurnicher, pour les prochaines décennies, à un réchauffement de notre planète, apparemment vraisemblable, mais où la misérable action humaine n’est certainement pour rien, ou si peu de chose…

Donc – et pourquoi pas, puisque nous sommes en pleine fiction – une équipe de huit astronomes est envoyée vers le Soleil en une mission Icarus 2 ; la première mission, Icarus 1 s’est perdue corps et biens six ans auparavant et là, c’est la dernière chance : le vaisseau spatial transporte en effet la totalité de la matière fissile disponible sur la Terre, équivalente, dit le film à l’île de Manhattan (je ne vois pas très bien l’intérêt du rapprochement). À bord, comme il sied dans un film de notre époque, hommes et femmes en parfaite parité, mais – curieusement ? curieusement ! – trois asiatiques et pas du tout d’africains (tout le monde est étasunien, mais on voit ce que je veux dire). S’ajoute à la troupe, composée de scientifiques de haut niveau, chacun dans leur spécialité, un ordinateur omniscient et omnicompétent à la voix aussi douce que calme qui fait évidemment référence au Hal de 2001.

Donc – et pourquoi pas, puisque nous sommes en pleine fiction – une équipe de huit astronomes est envoyée vers le Soleil en une mission Icarus 2 ; la première mission, Icarus 1 s’est perdue corps et biens six ans auparavant et là, c’est la dernière chance : le vaisseau spatial transporte en effet la totalité de la matière fissile disponible sur la Terre, équivalente, dit le film à l’île de Manhattan (je ne vois pas très bien l’intérêt du rapprochement). À bord, comme il sied dans un film de notre époque, hommes et femmes en parfaite parité, mais – curieusement ? curieusement ! – trois asiatiques et pas du tout d’africains (tout le monde est étasunien, mais on voit ce que je veux dire). S’ajoute à la troupe, composée de scientifiques de haut niveau, chacun dans leur spécialité, un ordinateur omniscient et omnicompétent à la voix aussi douce que calme qui fait évidemment référence au Hal de 2001.

Rien de cela dans Sunshine où le réalisateur, Danny Boyle, sans doute chéri des producteurs hollywoodiens et bénéficiant d’un crédit illimité pour les effets spéciaux, qui, seuls intéressent le public des multiplexes de banlieue, se fiche à peu près complétement de donner un peu de chair et de structure à ses personnages. Et c’est pourtant cela qui compte.

Rien de cela dans Sunshine où le réalisateur, Danny Boyle, sans doute chéri des producteurs hollywoodiens et bénéficiant d’un crédit illimité pour les effets spéciaux, qui, seuls intéressent le public des multiplexes de banlieue, se fiche à peu près complétement de donner un peu de chair et de structure à ses personnages. Et c’est pourtant cela qui compte.

On sait bien, dans ce genre de films à gros budget, que sauf à détailler plan par plan toutes les péripéties, on ne comprendra qu’un dixième de l’aventure, tant on est perdu, désorienté par l’architecture singulière du vaisseau spacial, décontenancé par les ellipses temporelles et le montage ultra-nerveux qui fait passer à toute allure les séquences ; mais de cela, après tout, on s’en fiche : on a compris, en gros, qu’approchant du Soleil et trouvant sur leur route la petite planète Mercure, nos amis ont décelé un signal qui indique la présence, ou plutôt la survivance de la mission Icarus 1 qu’on croyait perdue à jamais. Faut-il infléchir la route pour essayer de sauver les très éventuels survivants, au risque de compromettre la mission ? Dilemme et naissance des premières tensions dans l’équipage.

On sait bien, dans ce genre de films à gros budget, que sauf à détailler plan par plan toutes les péripéties, on ne comprendra qu’un dixième de l’aventure, tant on est perdu, désorienté par l’architecture singulière du vaisseau spacial, décontenancé par les ellipses temporelles et le montage ultra-nerveux qui fait passer à toute allure les séquences ; mais de cela, après tout, on s’en fiche : on a compris, en gros, qu’approchant du Soleil et trouvant sur leur route la petite planète Mercure, nos amis ont décelé un signal qui indique la présence, ou plutôt la survivance de la mission Icarus 1 qu’on croyait perdue à jamais. Faut-il infléchir la route pour essayer de sauver les très éventuels survivants, au risque de compromettre la mission ? Dilemme et naissance des premières tensions dans l’équipage.

Autant les trois premiers quarts d’heure du film se laissaient voir, présentant d’ailleurs assez bien l’ennui qui doit évidemment emplir ce huis-clos (sans sensualité aucune au demeurant), autant les trois derniers ne font que multiplier des images aussi spectaculaires que vues cent fois et des prétentions à singer la série des Alien avec un zeste de folie criminelle, de paranoïa qui arrive comme un bol de soupe sur des cheveux calamistrés.

Autant les trois premiers quarts d’heure du film se laissaient voir, présentant d’ailleurs assez bien l’ennui qui doit évidemment emplir ce huis-clos (sans sensualité aucune au demeurant), autant les trois derniers ne font que multiplier des images aussi spectaculaires que vues cent fois et des prétentions à singer la série des Alien avec un zeste de folie criminelle, de paranoïa qui arrive comme un bol de soupe sur des cheveux calamistrés.

Ce n’est pas demain, ni après-demain, ni jamais, qu’on arrivera à la hauteur de la cheville de 2001 ; mais on le sait depuis toujours, d’ailleurs.