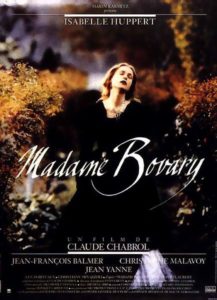

Si Wikipédia ne dit pas de sottises, le film de Claude Chabrol est la onzième adaptation au cinéma du roman de Gustave Flaubert et depuis sa sortie, en 1991, il y en a eu sept autres ! Adaptations, transpositions, recompositions, modernisations, peu importe : la puissance du roman est si incontestable qu’il a donné lieu à la création d’un type (comme Harpagon ou Alceste) et a mis le doigt sur la propension de certaines âmes à rêver le monde plutôt que le vivre ; sans doute est-ce plus un trait féminin que masculin, surtout lorsqu’il s’agit de sentiments, mais ce n’est pas exclusif à ce sexe.

Le film réalisé par Claude Chabrol est impeccable dans beaucoup de ses aspects : sans être trop décoratif, il est très bien soigné, presque léché : les décors normands, les costumes, l’atmosphère mesquine des bourgs, tout cela est parfaitement bien tenu et réussi. La distribution est de bonne qualité : on ne dira jamais assez qu’Isabelle Huppert est la première actrice française du dernier demi-siècle et sans doute une des meilleures de tous les pays et de toutes les époques. Jean-François Balmer dans le rôle de Charles Bovary, est niais et aveugle comme on l’imagine ; Jean Yanne, en pharmacien Homais, libre-penseur et satisfait avant tout de lui-même, tutoie l’obstacle, mais le fait avec vigueur. Je suis bien moins convaincu par le jeu de Christophe Malavoy, mièvre, et de Lucas Belvaux, grand réalisateur et piètre acteur, transparent. Et les rôles subalternes, si importants à l’âge d’or du cinéma, sont à peu près insignifiants (c’est pourtant eux qui forment les fondations, les trames, les structures d’un film).

Le film réalisé par Claude Chabrol est impeccable dans beaucoup de ses aspects : sans être trop décoratif, il est très bien soigné, presque léché : les décors normands, les costumes, l’atmosphère mesquine des bourgs, tout cela est parfaitement bien tenu et réussi. La distribution est de bonne qualité : on ne dira jamais assez qu’Isabelle Huppert est la première actrice française du dernier demi-siècle et sans doute une des meilleures de tous les pays et de toutes les époques. Jean-François Balmer dans le rôle de Charles Bovary, est niais et aveugle comme on l’imagine ; Jean Yanne, en pharmacien Homais, libre-penseur et satisfait avant tout de lui-même, tutoie l’obstacle, mais le fait avec vigueur. Je suis bien moins convaincu par le jeu de Christophe Malavoy, mièvre, et de Lucas Belvaux, grand réalisateur et piètre acteur, transparent. Et les rôles subalternes, si importants à l’âge d’or du cinéma, sont à peu près insignifiants (c’est pourtant eux qui forment les fondations, les trames, les structures d’un film).

Il me semble que le film de Chabrol manque d’un peu de vitriol pour être tout à fait convaincant ; c’est assez singulier pour ce qu’on sait de lui, jamais avare d’aigreur envers la bourgeoisie et les classes possédantes. Il avait pourtant avec le roman de Flaubert un terreau extrêmement riche et de quoi ricaner bien davantage que dans ses fables qui mettent en scène L’inspecteur Lavardin ; mais là il est comme impressionné par la réputation de l’écrivain et, alors qu’au cinéma, il aurait pu appuyer sur le trait, il est bien sage.

Il me semble que le film de Chabrol manque d’un peu de vitriol pour être tout à fait convaincant ; c’est assez singulier pour ce qu’on sait de lui, jamais avare d’aigreur envers la bourgeoisie et les classes possédantes. Il avait pourtant avec le roman de Flaubert un terreau extrêmement riche et de quoi ricaner bien davantage que dans ses fables qui mettent en scène L’inspecteur Lavardin ; mais là il est comme impressionné par la réputation de l’écrivain et, alors qu’au cinéma, il aurait pu appuyer sur le trait, il est bien sage.

Par exemple il n’insiste pas assez sur l’infinie médiocrité d’Emma, qui n’aime personne – et, en premier lieu, qui ne s’aime pas -, qui n’a que dégoût pour son mari et sa fille et n’apprécie ses amants que pour lui permettre la rêverie qui est son état naturel. Si excellente qu’est l’interprétation d’Isabelle Huppert, on ne voit pas vraiment dans le film cette médiocrité structurelle. Le roman n’est pas le récit de la vie d’une pauvre jeune femme trompée par la vie et ses contingences, mais bien celui de la bassesse d’âme d’une imbécile qui n’a d’autre plaisir (on n’oserait pas dire d’autre ambition) que de vivre sa vie comme un roman.

Par exemple il n’insiste pas assez sur l’infinie médiocrité d’Emma, qui n’aime personne – et, en premier lieu, qui ne s’aime pas -, qui n’a que dégoût pour son mari et sa fille et n’apprécie ses amants que pour lui permettre la rêverie qui est son état naturel. Si excellente qu’est l’interprétation d’Isabelle Huppert, on ne voit pas vraiment dans le film cette médiocrité structurelle. Le roman n’est pas le récit de la vie d’une pauvre jeune femme trompée par la vie et ses contingences, mais bien celui de la bassesse d’âme d’une imbécile qui n’a d’autre plaisir (on n’oserait pas dire d’autre ambition) que de vivre sa vie comme un roman.

Ce qui est évidemment difficile dans une Normandie grasse et ennuyeuse, opulente et gavée. Hypocrisie majuscule, impostures diverses, jactances de toute nature. L’ennui, c’est que la vie n’est certainement pas comme ça. Et tout va se passer dans la distance entre la vie rêvée et la vie subie. Emma n’existe que dans un monde de romans de chevalerie et ne veut pas comprendre que les hommes ne s’intéressent qu’à sa beauté et les fournisseurs qu’à son argent. Je trouve que Chabrol n’appuie pas suffisamment sur la vacuité du personnage.

Ce qui est évidemment difficile dans une Normandie grasse et ennuyeuse, opulente et gavée. Hypocrisie majuscule, impostures diverses, jactances de toute nature. L’ennui, c’est que la vie n’est certainement pas comme ça. Et tout va se passer dans la distance entre la vie rêvée et la vie subie. Emma n’existe que dans un monde de romans de chevalerie et ne veut pas comprendre que les hommes ne s’intéressent qu’à sa beauté et les fournisseurs qu’à son argent. Je trouve que Chabrol n’appuie pas suffisamment sur la vacuité du personnage.

Trop scolaire, trop bien élevé, pour un roman qui, lorsqu’il fut publié, mit un sacré coup de pied dans la bien-pensance et les certitudes de la société. Sans doute que la révolution flaubertienne est d’un si grand niveau que même les plus iconoclastes des galopins n’osent pas en montrer les abîmes.

Trop scolaire, trop bien élevé, pour un roman qui, lorsqu’il fut publié, mit un sacré coup de pied dans la bien-pensance et les certitudes de la société. Sans doute que la révolution flaubertienne est d’un si grand niveau que même les plus iconoclastes des galopins n’osent pas en montrer les abîmes.