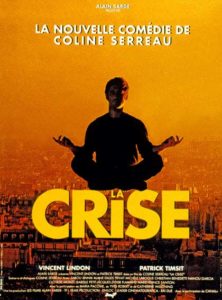

C’est très bien, La crise, c’est très bien surtout (et d’ailleurs exclusivement) à son début, lorsque le pauvre Victor (Vincent Lindon) constate, effaré, qu’autour de lui tout s’effondre : il a perdu sa femme, qui s’est enfuie on ne sait où, il a perdu son boulot, parce que le capitalisme ne fait pas dans la dentelle et comporte une logique rationnelle glaçante. Et il verra vite, dans un mouvement bien tourné et bien mis en scène, que tout le monde se fiche complétement de ce qui lui arrive, qu’il n’a aucune importance pour quiconque, y compris (et combien !) pour ceux qui se disaient ses proches ou ses amis. On est seul et comme le dit Montherlant (dans Le chaos et la nuit) Nul ne comprend bien sa situation tant qu’il n’a pas compris que, hormis un ou deux êtres, personne ne s’intéresse à ce qu’il vive ou à ce qu’il meure.

Donc Vincent, abandonné et en pure panique mentale, découvre que le monde n’est pas si fluide et plaisant qu’il l’imaginait pour les premiers de cordée, dont il fait partie : le grain de sable dont on n’imaginait pas l’existence vient perturber le bon agencement des rouages : que va-t-on en faire ? Surtout que peut-on ? D’autant qu’autour de soi, tout fout le camp.

Donc Vincent, abandonné et en pure panique mentale, découvre que le monde n’est pas si fluide et plaisant qu’il l’imaginait pour les premiers de cordée, dont il fait partie : le grain de sable dont on n’imaginait pas l’existence vient perturber le bon agencement des rouages : que va-t-on en faire ? Surtout que peut-on ? D’autant qu’autour de soi, tout fout le camp.

Bien sûr, la caricature est proche : où que Vincent pose les yeux, c’est un champ de ruines : les femmes abandonnent leurs maris, ou sont abandonnées par eux, les gamins se retrouvent dans les étranges situations des familles recomposées (ce qui signifie, littéralement, qu’avant la difficile recomposition, il y a eu une sordide décomposition), une sorte de machin, d’entrelacs incompréhensibles où ils perdent toute notion de lignée et de filiation ; c’est tout à fait dans l’esprit d’aujourd’hui, bien que La crise date de trente ans déjà : la promotion de l’individu, seule mesure de lui-même et horizon insurpassable de toute civilisation. C’est mon choix !, comme ils disent.

Bien sûr, la caricature est proche : où que Vincent pose les yeux, c’est un champ de ruines : les femmes abandonnent leurs maris, ou sont abandonnées par eux, les gamins se retrouvent dans les étranges situations des familles recomposées (ce qui signifie, littéralement, qu’avant la difficile recomposition, il y a eu une sordide décomposition), une sorte de machin, d’entrelacs incompréhensibles où ils perdent toute notion de lignée et de filiation ; c’est tout à fait dans l’esprit d’aujourd’hui, bien que La crise date de trente ans déjà : la promotion de l’individu, seule mesure de lui-même et horizon insurpassable de toute civilisation. C’est mon choix !, comme ils disent.

Donc le film de Coline Serreau commence assez bien et en tout cas à toute allure, même si le spectateur un peu expérimenté voit bien que la réalisatrice va un peu plus vite que ses moyens pourraient le lui permettre. Ce n’est pas parce qu’on a tourné un assez naïf navet, Trois hommes et un couffin, qui a bénéficié d’un succès aussi absolument incompréhensible qu’inattendu qu’on demeurera au rang des grands cinéastes. Mais enfin il y a de l’idée, dans La crise et la capacité d’employer au meilleur des acteurs dont on se souviendra. J’ai ainsi le sentiment qu’on n’aura jamais vu meilleure l’excellente et théâtreuse Maria Pacôme que dans ce monologue très écrit où elle envoie valdinguer mari et enfants (Vincent/Lindon et Isabelle/Zabou) au nom du droit au plaisir qu’une femme de son âge peut s’octroyer après une vie toute de sagesse et de respectabilité bourgeoises.

Donc le film de Coline Serreau commence assez bien et en tout cas à toute allure, même si le spectateur un peu expérimenté voit bien que la réalisatrice va un peu plus vite que ses moyens pourraient le lui permettre. Ce n’est pas parce qu’on a tourné un assez naïf navet, Trois hommes et un couffin, qui a bénéficié d’un succès aussi absolument incompréhensible qu’inattendu qu’on demeurera au rang des grands cinéastes. Mais enfin il y a de l’idée, dans La crise et la capacité d’employer au meilleur des acteurs dont on se souviendra. J’ai ainsi le sentiment qu’on n’aura jamais vu meilleure l’excellente et théâtreuse Maria Pacôme que dans ce monologue très écrit où elle envoie valdinguer mari et enfants (Vincent/Lindon et Isabelle/Zabou) au nom du droit au plaisir qu’une femme de son âge peut s’octroyer après une vie toute de sagesse et de respectabilité bourgeoises.

Seulement, comme la plupart du temps, le scénario simplement vu ainsi, dans la décomposition sociétale, est un peu étique, Coline Serreau croit devoir y adjoindre un atout qu’elle pense maître : le con fini, le beauf ultime, l’imbécile majuscule qui, finalement, mais démagogiquement aussi, va apporter la lumière de l’intelligence populaire. Et si Patrick Timsit est parfait dans le rôle de ce Michou ridicule et indispensable, il ne peut apporter davantage au film que le discours bienveillant du brave type qui porte toutes les contradictions de nos sociétés et qui, mieux que les intellectuels, dispose du solide bon sens indispensable dans ce monde bouleversé.

Seulement, comme la plupart du temps, le scénario simplement vu ainsi, dans la décomposition sociétale, est un peu étique, Coline Serreau croit devoir y adjoindre un atout qu’elle pense maître : le con fini, le beauf ultime, l’imbécile majuscule qui, finalement, mais démagogiquement aussi, va apporter la lumière de l’intelligence populaire. Et si Patrick Timsit est parfait dans le rôle de ce Michou ridicule et indispensable, il ne peut apporter davantage au film que le discours bienveillant du brave type qui porte toutes les contradictions de nos sociétés et qui, mieux que les intellectuels, dispose du solide bon sens indispensable dans ce monde bouleversé.

En d’autres termes et comme d’habitude, le film, parti sur une idée plutôt amusante et grâce à des acteurs impeccables, surnage jusqu’à ses deux tiers, commence à s’enfoncer graduellement dès l’heure atteinte. La dernière partie est donc bâclée et composée avec des n’importe quoi : on se croirait alors dans un sketch d’humoriste télévisuel et on sent alors palpiter l’envie de la réalisatrice de finir sans trop de risque un film qui lui échappe.

Cela étant, à ma troisième ou quatrième vision, j’ai encore été ici et là amusé. Mais je vais m’arrêter là.