Le diable est dans la bouteille.

Le diable est dans la bouteille.

Voilà un bon film de série étasunien, qui, malgré un sombre récit, ne brille que modérément par son originalité, mais qui a suffisamment de souffle pour intéresser le spectateur moyen. Peu d’originalité, dis-je, parce qu’il faut être d’une grande naïveté pour ne pas comprendre assez vite que la coupable évidente n’est en fait que la pauvre victime de la méchanceté possessive de son ex-mari. Et aussi, avant tout, que le policier acharné à poursuivre le criminel – la criminelle – qui massacre les chauds lapins dotés d’une plume romanesque et salace qui vont chercher leurs proies dans les colonnes de petites annonces de la presse du cœur, que ce policier, donc, va tomber frappadingue de sa présumée proie.

Le policier, Frank Keller, c’est Al Pacino, qu’on peut, sans outrance qualifier de grande pointure d’Hollywood. La criminelle, Helen, c’est Ellen Barkin qui dispose d’un charme assez singulier, malgré ce qu’on appelait jadis une tronche en biais. Dans la ville de New-York, la ville de nuit, chaude, pleine de putes et de sex-shops, deux flics qui ne se ressemblent pas, Frank et son coéquipier Sherman (John Goodman) traquent une tueuse. Sherman, replet et rieur, est un bon père de famille. Frank, qui ne s’est pas consolé d’avoir été naguère abandonné par sa femme pour son collègue Gruber (Richard Jenkins) porte un air de chien battu.

Le policier, Frank Keller, c’est Al Pacino, qu’on peut, sans outrance qualifier de grande pointure d’Hollywood. La criminelle, Helen, c’est Ellen Barkin qui dispose d’un charme assez singulier, malgré ce qu’on appelait jadis une tronche en biais. Dans la ville de New-York, la ville de nuit, chaude, pleine de putes et de sex-shops, deux flics qui ne se ressemblent pas, Frank et son coéquipier Sherman (John Goodman) traquent une tueuse. Sherman, replet et rieur, est un bon père de famille. Frank, qui ne s’est pas consolé d’avoir été naguère abandonné par sa femme pour son collègue Gruber (Richard Jenkins) porte un air de chien battu.

C’est sans doute cette mélancolie qui explique sa fascination pour Helen. Une femme que l’équipe des policiers acharnée à découvrir le tueur de fiers coquins essaye de repérer parmi les malheureuses esseulées qui répondent aux annonces prétendument poétiques insérées dans la presse ad hoc. Il y a là une série de situations qui n’est malheureusement guère exploitée par le réalisateur Harold Becker : il y avait largement de quoi s’étendre sur la misère sentimentale et sexuelle de ces pauvres oiselles mûrissantes qui jettent leurs derniers feux en espérant, contre toute évidence, refaire leur vie.

C’est sans doute cette mélancolie qui explique sa fascination pour Helen. Une femme que l’équipe des policiers acharnée à découvrir le tueur de fiers coquins essaye de repérer parmi les malheureuses esseulées qui répondent aux annonces prétendument poétiques insérées dans la presse ad hoc. Il y a là une série de situations qui n’est malheureusement guère exploitée par le réalisateur Harold Becker : il y avait largement de quoi s’étendre sur la misère sentimentale et sexuelle de ces pauvres oiselles mûrissantes qui jettent leurs derniers feux en espérant, contre toute évidence, refaire leur vie.

Au fur et à mesure que se resserre autour d’Helen le filet disposé par ceux qui ne doutent pas un instant que c’est elle qui ravage le monde des célibataires égrillards, Frank se met en disposition malencontreuse vis-à-vis de sa hiérarchie et, mêmement envers celle qui la fascine et qu’il va aimer. On devine donc bien assez vite, lorsqu’on connaît, fût-ce médiocrement, l’esprit du cinéma de spectacle que tout cela, après quelques péripéties adventices, qui ne trompent personne, va s’arranger au mieux ; les spectateurs sortiront de la salle de cinéma avec la belle satisfaction d’avoir vu les amoureux réunis et les affreux méchants punis. Voilà qui est moral, voilà qui nous fait plaisir.

Au fur et à mesure que se resserre autour d’Helen le filet disposé par ceux qui ne doutent pas un instant que c’est elle qui ravage le monde des célibataires égrillards, Frank se met en disposition malencontreuse vis-à-vis de sa hiérarchie et, mêmement envers celle qui la fascine et qu’il va aimer. On devine donc bien assez vite, lorsqu’on connaît, fût-ce médiocrement, l’esprit du cinéma de spectacle que tout cela, après quelques péripéties adventices, qui ne trompent personne, va s’arranger au mieux ; les spectateurs sortiront de la salle de cinéma avec la belle satisfaction d’avoir vu les amoureux réunis et les affreux méchants punis. Voilà qui est moral, voilà qui nous fait plaisir.

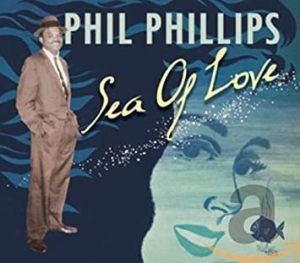

On retrouve sans déplaisir le fonctionnement de la police municipale new-yorkaise, les images de la cité qui ne dort jamais, filmées sans ostentation, mais avec assez de finesse pour y faire pénétrer le spectateur. Le récit policier n’est pas sans charme et on a – surtout ! – la plaisir d’y entendre souvent le standard magnifique Sea of love chanté par Phil Philips. C’est sur cette mélodie très harmonieuse que les assassinats initiaux sont accomplis. Je ne dis pas que c’est sur ces mesures que je souhaiterais passer de vie à trépas, mais je préférerais que ce soit là-dessus que sur du rap hurlant.

On retrouve sans déplaisir le fonctionnement de la police municipale new-yorkaise, les images de la cité qui ne dort jamais, filmées sans ostentation, mais avec assez de finesse pour y faire pénétrer le spectateur. Le récit policier n’est pas sans charme et on a – surtout ! – la plaisir d’y entendre souvent le standard magnifique Sea of love chanté par Phil Philips. C’est sur cette mélodie très harmonieuse que les assassinats initiaux sont accomplis. Je ne dis pas que c’est sur ces mesures que je souhaiterais passer de vie à trépas, mais je préférerais que ce soit là-dessus que sur du rap hurlant.