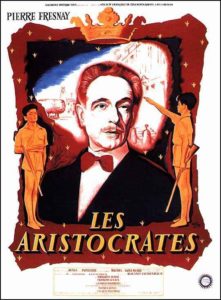

Le marquis de Maubrun (Pierre Fresnay) est l’héritier d’un des plus grands noms de France. Les portraits de ses ancêtres qui tous ont servi l’État à de hauts postes et dans de lourdes charges ornent les murs de son château bourguignon. Il a perdu sa femme quelques années auparavant. Vivent avec lui dans la belle demeure décrépite, mais qui a beaucoup d’allure, sa belle-sœur, Tante Mathilde (Yolande Laffon), vieille fille confite en dévotions et rêveries, Gontran (Alain Quercy), un grand garçon robuste qui s’occupe (un peu) du domaine, les deux jumeaux Osmond (Philippe Rosen) et Louis-César (Olivier de Tissot), gamins espiègles inséparables qui doivent avoir une douzaine d’années et Daisy (Brigitte Auber), la grande jeune fille.

Lorsque le film de Denys de La Patellière commence viennent de surcroît d’arriver au château d’autres enfants du marquis : Arthus (Jacques Dacqmine), qui fait des affaires en Turquie, de façon très prospère et Philippe (Georges Descrières), qui est prêtre. Pour le lendemain est annoncé un autre fils, Pierre (François Guérin), intellectuel qui vit à Paris, a des idées qu’on disait à l’époque avancées mais qui est peut-être chéri un peu plus que les autres par son père.

Lorsque le film de Denys de La Patellière commence viennent de surcroît d’arriver au château d’autres enfants du marquis : Arthus (Jacques Dacqmine), qui fait des affaires en Turquie, de façon très prospère et Philippe (Georges Descrières), qui est prêtre. Pour le lendemain est annoncé un autre fils, Pierre (François Guérin), intellectuel qui vit à Paris, a des idées qu’on disait à l’époque avancées mais qui est peut-être chéri un peu plus que les autres par son père.

On est là dans l’ordre immuable du Temps. Société patriarcale, sévère, rigide où l’on s’habille pour passer à table à une heure définie de toute éternité ; et cinq minutes de retard de Daisy entraînent une vive rebuffade de son père. Les enfants, fussent-ils largement adultes, filent doux, obéissent et respectent tous les codes qu’une longue tradition a imposés.

On est là dans l’ordre immuable du Temps. Société patriarcale, sévère, rigide où l’on s’habille pour passer à table à une heure définie de toute éternité ; et cinq minutes de retard de Daisy entraînent une vive rebuffade de son père. Les enfants, fussent-ils largement adultes, filent doux, obéissent et respectent tous les codes qu’une longue tradition a imposés.

Le roman dont a été adapté le film a été publié par Michel de Saint-Pierre en 1954 et a reçu cette année-là le Grand prix du roman de l’Académie française haute distinction qui, jadis, comptait ; il a connu un très grand succès public. Exactement vingt ans plus tard, en 1974 Jean d’Ormesson écrivait Au plaisir de Dieu, une fresque beaucoup plus vaste (puisqu’elle commence avant la Grande guerre et se termine après Mai 68) mais qui, finalement, touche le même sujet : la disparition des structures et des paradigmes de la Tradition, qui avaient rythmés le monde occidental – et singulièrement français – pendant des générations. Des défauts et des contraintes, évidemment mais un sens des solidarités, familiales et villageoises qu’on n’imagine plus aujourd’hui.

Le roman dont a été adapté le film a été publié par Michel de Saint-Pierre en 1954 et a reçu cette année-là le Grand prix du roman de l’Académie française haute distinction qui, jadis, comptait ; il a connu un très grand succès public. Exactement vingt ans plus tard, en 1974 Jean d’Ormesson écrivait Au plaisir de Dieu, une fresque beaucoup plus vaste (puisqu’elle commence avant la Grande guerre et se termine après Mai 68) mais qui, finalement, touche le même sujet : la disparition des structures et des paradigmes de la Tradition, qui avaient rythmés le monde occidental – et singulièrement français – pendant des générations. Des défauts et des contraintes, évidemment mais un sens des solidarités, familiales et villageoises qu’on n’imagine plus aujourd’hui.

La famille de Monbrun possède encore de vastes terres, des centaines d’hectares assurément. Mais ces terres sont morcelées, bornées, mal exploitées ; les baux des fermiers sont archaïques et jamais revalorisés ; la gestion dynamique des rentrées financières est inexistante ; et le grand château cache sous ses ors et ses velours des kilos de poussière. En d’autres termes, tout s’effrite.

Et le vieux marquis ne veut pas le comprendre, n’entend pas le comprendre. Tout doit rester figé dans la suite des générations. D’ailleurs que l’aîné des garçons soit chevalier d’industrie l’agace mais la chose est conforme au modèle ; le cadet est prêtre comme de tous temps ont été les cadets ; les suivants se débrouilleront. Quant à la fille, elle se mariera avec un homme qui lui ressemblera et avec qui elle fera une demi-douzaine d’enfants bien élevés.

Et le vieux marquis ne veut pas le comprendre, n’entend pas le comprendre. Tout doit rester figé dans la suite des générations. D’ailleurs que l’aîné des garçons soit chevalier d’industrie l’agace mais la chose est conforme au modèle ; le cadet est prêtre comme de tous temps ont été les cadets ; les suivants se débrouilleront. Quant à la fille, elle se mariera avec un homme qui lui ressemblera et avec qui elle fera une demi-douzaine d’enfants bien élevés.

Tout cela est très bien écrit par Saint-Pierre et très bien réalisé par La Patellière. L’ennui est que le romancier se croit obligé de quitter un poste d’observation sociologique pour insérer une intrigue niaise, qu’on pourrait croire issue des pires romans de gare : la charmante Daisy est amoureuse (et réciproquement) de Christophe de Conti (Maurice Ronet), fils d’un nouveau riche industrieux qui a acheté son titre nobiliaire et tente, un peu ridiculement, d’entrer d’emblée dans la société traditionnelle.

Tout cela est très bien écrit par Saint-Pierre et très bien réalisé par La Patellière. L’ennui est que le romancier se croit obligé de quitter un poste d’observation sociologique pour insérer une intrigue niaise, qu’on pourrait croire issue des pires romans de gare : la charmante Daisy est amoureuse (et réciproquement) de Christophe de Conti (Maurice Ronet), fils d’un nouveau riche industrieux qui a acheté son titre nobiliaire et tente, un peu ridiculement, d’entrer d’emblée dans la société traditionnelle.

La fin du film est particulièrement pitoyable, gonflée d’effets mélodramatiques et larmoyants. C’est bien dommage, parce que le regard clinique sur la fin d’un monde était solide et intelligent. Mais bon ! Le romanesque est souvent gage de succès.