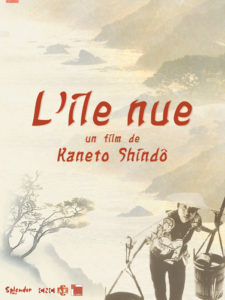

Il me semble être assez bienveillant en donnant la moyenne à un film beaucoup trop long pour la minceur de son sujet ; et qui plus est répétitif et hiératique. Porté par un thème musical d’Hikaru Hayashi obsédant et réussi, qui rencontra un extraordinaire succès en Occident, l’exercice de style du réalisateur nippon Kaneto Shindô, qui n’est connu que pour ça demeure un truc bizarre, qui ne manque pas d’intérêt, mais qui en perd beaucoup au fur et à mesure qu’il se déroule et reprend ses propres séquences. Au demeurant, c’est très bien filmé et les images de ces tristes enfants nippons peuvent souvent être bien belles.

N’ayant pas la moindre empathie pour le Japon et les Japonais, je m’étonne à peine qu’une famille besogneuse se soit établie sur un îlot austère, aride, montagneux de l’archipel. Qu’elle s’épuise quotidiennement à aller chercher sur une terre un peu plus ferme et civilisée l’eau potable nécessaire. L’homme et la femme sont, à égalité parfaite, des animaux de bât, des bêtes de somme voués de toute éternité à gravir, mètre après mètre les chemins escarpés, dangereux, épuisants qui les conduisent à leur pauvre propriété.

N’ayant pas la moindre empathie pour le Japon et les Japonais, je m’étonne à peine qu’une famille besogneuse se soit établie sur un îlot austère, aride, montagneux de l’archipel. Qu’elle s’épuise quotidiennement à aller chercher sur une terre un peu plus ferme et civilisée l’eau potable nécessaire. L’homme et la femme sont, à égalité parfaite, des animaux de bât, des bêtes de somme voués de toute éternité à gravir, mètre après mètre les chemins escarpés, dangereux, épuisants qui les conduisent à leur pauvre propriété.

Il y a chez l’un et l’autre une sorte de résignation douce, qu’on peut juger absurde mais qui est dans la nature éreintante des choses. Senta, le père (Taiji Tonoyama), Toyo, la mère (Nobuko Otowa) ne passent pas une minute de leur vie sans trimer, ahaner, s’épuiser sans paraître jamais avoir besoin, avoir envie de se parler, de se sourire, de se dire un simple mot. On dirait des fourmis industrieuses, des insectes sociaux entièrement voués à des tâches indéfiniment renouvelées.

Il y a chez l’un et l’autre une sorte de résignation douce, qu’on peut juger absurde mais qui est dans la nature éreintante des choses. Senta, le père (Taiji Tonoyama), Toyo, la mère (Nobuko Otowa) ne passent pas une minute de leur vie sans trimer, ahaner, s’épuiser sans paraître jamais avoir besoin, avoir envie de se parler, de se sourire, de se dire un simple mot. On dirait des fourmis industrieuses, des insectes sociaux entièrement voués à des tâches indéfiniment renouvelées.

On commence par là à voir l’artifice. L’île nue est orientée, de façon un peu floue et peu satisfaisante, autour des quatre saisons. Ce qui m’a fait immédiatement songer au merveilleux Farrebique de Georges Rouquier, dont le second titre est précisément Les quatre saisons. Le film aveyronnais s’attarde sur de vrais personnages, des paysans réels, sculptés dans la campagne rouergate des lendemains de la guerre. Celui de Kaneto Shindô est une sorte de rêverie parabolique, très réussie au demeurant, mais parfaitement fantaisiste : on dirait que le réalisateur a accumulé, pour la stupéfaction et l’affliction du spectateur toutes les difficultés et tous les drames de ces pauvres paysans japonais.

Drame dérisoire : ce pas qui manque à Toyo, la femme, qui lui fait renverser un plein seau d’eau au moment où elle arrive précisément près des cultures qui en auraient besoin ; et la gifle de frustration qu’elle reçoit de son mari, qu’elle ressent comme évidente et méritée. Drame intense : la mort de l’aîné des enfants, Taro (Shinji Tanaka) que le médecin, venu trop tard de trop loin ne pourra pas sauver… Mais enfin, comme dans toutes les sociétés rurales anciennes, ces morts-là font partie de la vie.

Drame dérisoire : ce pas qui manque à Toyo, la femme, qui lui fait renverser un plein seau d’eau au moment où elle arrive précisément près des cultures qui en auraient besoin ; et la gifle de frustration qu’elle reçoit de son mari, qu’elle ressent comme évidente et méritée. Drame intense : la mort de l’aîné des enfants, Taro (Shinji Tanaka) que le médecin, venu trop tard de trop loin ne pourra pas sauver… Mais enfin, comme dans toutes les sociétés rurales anciennes, ces morts-là font partie de la vie.

Tout n’est qu’efforts, fatigues, épuisements. Chaque pas est rude, pesant, résigné aussi. Le réalisateur filme avec conscience tous ces cheminements, ces pieds qui cherchent l’équilibre le long des chemins de galets glissants, aux cent tournants dangereux pour le fragile équilibre des baquets d’eau en instable aplomb sur les pauvres épaules de ces condamnés à perpétuelle géhenne.

Tout n’est qu’efforts, fatigues, épuisements. Chaque pas est rude, pesant, résigné aussi. Le réalisateur filme avec conscience tous ces cheminements, ces pieds qui cherchent l’équilibre le long des chemins de galets glissants, aux cent tournants dangereux pour le fragile équilibre des baquets d’eau en instable aplomb sur les pauvres épaules de ces condamnés à perpétuelle géhenne.

Très peu de mots (aucun, même, d’ailleurs sans doute), très rares sourires, un seul éclat de rire lorsque les deux garçons rapportent à leurs parents un gros poisson qu’ils ont pêché et qu’on ira, en famille, essayer de vendre à la ville, y parvenant au pris de mille peines. jamais un geste tendre, affectueux. Une vie de survie, sans aucun horizon autre que le lendemain.

Très peu de mots (aucun, même, d’ailleurs sans doute), très rares sourires, un seul éclat de rire lorsque les deux garçons rapportent à leurs parents un gros poisson qu’ils ont pêché et qu’on ira, en famille, essayer de vendre à la ville, y parvenant au pris de mille peines. jamais un geste tendre, affectueux. Une vie de survie, sans aucun horizon autre que le lendemain.

Est-ce que cette existence a été celle de nos ancêtres ? Résignation, fatalité, soumission, attente de rien, répétition sans fin des mêmes gestes, pulsions primales, reproduction de l’espèce instinctive ? Tous les pauvres jours d’une pauvre vie…