Il suffit d’un grain de sable.

Il suffit d’un grain de sable.

Du temps où le cinéma britannique n’avait pas été (presque) absorbé par les gloutons d’Hollywood, il offrait une petite musique originale, délicieuse, surannée. Car, il n’y a pas à dire, l’Angleterre, c’est vraiment un autre monde, un pays presque exotique, stupéfiant, doté de mœurs et de coutumes invraisemblables et charmantes. C’était encore plus vrai au lendemain de la victoire de 1945 où le Royaume imaginait avoir gagné la guerre sans se rendre compte que dans l’ardeur du combat il avait été blessé à mort. Remarquez, c’est exactement ce que pensait la France en 1919, ne voulant pas voir qu’elle avait été saignée à blanc et que son Empire allait s’effilocher. Cou coupé court toujours (Béatrix Beck).

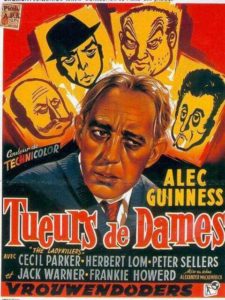

Toujours est-il que dans la décennie qui a suivi le conflit, le cinéma britannique a donné des bijoux décalés, pleins d’humour noir et de qualités nonsensiques. Dans la seule année 1949, il y a Passeport pour Pimlico de Henry Cornelius, Noblesse oblige de Robert Hamer, Whisky à gogo d’Alexander Mackendrick, ce même réalisateur qui filmera en 1951 L’homme au complet blanc et donc, en 1955, ce Tueurs de dames qui a bien des qualités. On peut aussi ajouter cette drôle histoire de vol de lingots, De l’or en barres de Charles Crichton. Tout cela so british, exclusivement british avec une touche spirituelle, narquoise et civilisée. La meilleure contre-preuve, c’est que, en 1959, on veut faire un peu revivre la veine, on fait venir à Londres un Étasunien, Jack Arnold qui tourne une bien décevante Souris qui rugissait.

Toujours est-il que dans la décennie qui a suivi le conflit, le cinéma britannique a donné des bijoux décalés, pleins d’humour noir et de qualités nonsensiques. Dans la seule année 1949, il y a Passeport pour Pimlico de Henry Cornelius, Noblesse oblige de Robert Hamer, Whisky à gogo d’Alexander Mackendrick, ce même réalisateur qui filmera en 1951 L’homme au complet blanc et donc, en 1955, ce Tueurs de dames qui a bien des qualités. On peut aussi ajouter cette drôle histoire de vol de lingots, De l’or en barres de Charles Crichton. Tout cela so british, exclusivement british avec une touche spirituelle, narquoise et civilisée. La meilleure contre-preuve, c’est que, en 1959, on veut faire un peu revivre la veine, on fait venir à Londres un Étasunien, Jack Arnold qui tourne une bien décevante Souris qui rugissait.

Dans nombre des films que je cite, il y a au premier plan Alec Guinness, immense acteur capable de tout jouer, les multiples rôles de la famille d’Ascoyne dans Noblesse oblige, le rigide colonel Nicholson du Pont de la rivière Kwaï ou Yevgraf, le demi-frère du Docteur Jivago. D’une physionomie assez banale, Guinness parvient à tirer des effets décontenançants. C’est ainsi que dans Tueurs de dames, il parvient à mettre dans ses yeux, dans son visage une sorte de folie meurtrière, qui donne à son personnage, le professeur Marcus, le cerveau de la bande, des allures vampiriques.

Dans nombre des films que je cite, il y a au premier plan Alec Guinness, immense acteur capable de tout jouer, les multiples rôles de la famille d’Ascoyne dans Noblesse oblige, le rigide colonel Nicholson du Pont de la rivière Kwaï ou Yevgraf, le demi-frère du Docteur Jivago. D’une physionomie assez banale, Guinness parvient à tirer des effets décontenançants. C’est ainsi que dans Tueurs de dames, il parvient à mettre dans ses yeux, dans son visage une sorte de folie meurtrière, qui donne à son personnage, le professeur Marcus, le cerveau de la bande, des allures vampiriques.

Car bande il y a. Une bande hétéroclite de malfrats provisoirement unis pour dérober plusieurs milliers de livres sterling lors d’un transfert de fonds dans une gare londonienne. Le vol est habilement conçu et monté mais, dans l’histoire du cinéma, ce ne sont pas les références de qualité qui manquent (une de mes préférées, L’ultime razzia de Stanley Kubrick). Ce qui est original, bien venu et souvent très drôle dans Tueurs de dames est d’avoir fait intervenir étant, en quelque sorte, paravent, caution, alibi Mrs Luisa Wilberforce (Katie Johnson). Délicieuse vieille dame, qui a perdu trente ans auparavant son mari, officier de la marine marchande, coulé avec son bateau tout en sauvant ses trois perroquets familiers. Volatiles qui sont aujourd’hui la compagnie quotidienne et bavarde de la veuve, amie des animaux comme seuls les Britanniques peuvent l’être. Notons aussi tout un groupe d’amies aux prénoms enchanteurs : Amélia, Gwendoline, Laetitia, Constance, Hypatia…

Car bande il y a. Une bande hétéroclite de malfrats provisoirement unis pour dérober plusieurs milliers de livres sterling lors d’un transfert de fonds dans une gare londonienne. Le vol est habilement conçu et monté mais, dans l’histoire du cinéma, ce ne sont pas les références de qualité qui manquent (une de mes préférées, L’ultime razzia de Stanley Kubrick). Ce qui est original, bien venu et souvent très drôle dans Tueurs de dames est d’avoir fait intervenir étant, en quelque sorte, paravent, caution, alibi Mrs Luisa Wilberforce (Katie Johnson). Délicieuse vieille dame, qui a perdu trente ans auparavant son mari, officier de la marine marchande, coulé avec son bateau tout en sauvant ses trois perroquets familiers. Volatiles qui sont aujourd’hui la compagnie quotidienne et bavarde de la veuve, amie des animaux comme seuls les Britanniques peuvent l’être. Notons aussi tout un groupe d’amies aux prénoms enchanteurs : Amélia, Gwendoline, Laetitia, Constance, Hypatia…

Le groupe a besoin, pour préparer son coup de se présenter comme un quintette de musique de chambre, qui, en fait passe un disque tout en complotant. La supercherie abuse Mrs. Wilberforce qui prend en affection ces messieurs si polis, si attentionnés, si talentueux.

Le groupe a besoin, pour préparer son coup de se présenter comme un quintette de musique de chambre, qui, en fait passe un disque tout en complotant. La supercherie abuse Mrs. Wilberforce qui prend en affection ces messieurs si polis, si attentionnés, si talentueux.

À dire vrai, le film commence un peu à déraper parce qu’on ne voit pas très bien l’intérêt de la répétitivité musicale, surtout sur l’agaçant Menuet de Boccherini. Et un peu avant l’heure, le hold-up accompli après une série de péripéties assez drôles, il patine. Rebondit lorsque la vieille dame découvre que son locataire dirige une bande de voleurs. Et surgit alors la question : comment s’en débarrasser ?. De qui, au fait ? De l’argent, de la dame, de l’un ou l’autre de la bande ?

À dire vrai, le film commence un peu à déraper parce qu’on ne voit pas très bien l’intérêt de la répétitivité musicale, surtout sur l’agaçant Menuet de Boccherini. Et un peu avant l’heure, le hold-up accompli après une série de péripéties assez drôles, il patine. Rebondit lorsque la vieille dame découvre que son locataire dirige une bande de voleurs. Et surgit alors la question : comment s’en débarrasser ?. De qui, au fait ? De l’argent, de la dame, de l’un ou l’autre de la bande ?

Le film se termine dans une amoralité, dans un cynisme très bienvenus. Ce n’est pas si fréquent que ça. surtout à l’époque.