En une vingtaine d’années – en gros de 1935 à 1955 – voilà un acteur qui tourne beaucoup, y compris nombre de films insignifiants, mais dont l’allure, l’apparence, la diction, la silhouette marquent tellement l’imaginaire que, même dans un rôle secondaire, il envahit l’écran. Rien que cela : en 1937, La grande illusion de Jean Renoir, L’alibi de Pierre Chenal ; en 1938 Les disparus de Saint-Agil de Christian-Jaque, en 1939, Derrière la façade de Georges Lacombe, en 1950 Boulevard du crépuscule de Billy Wilder et en 1953 encore Minuit quai de Bercy de Christian Stengel. Un grand acteur qui tient sa partie face aux plus grands : Pierre Fresnay, Jean Gabin, Louis Jouvet, Michel Simon, Robert Le Vigan, William Holden…

Pour autant, si on connaît un peu l’histoire du cinéma, on sait que Stroheim a, parallèlement à son activité d’acteur, et avec une bien plus grande ambition, tourné plusieurs films, immenses machines où devaient régner violence, cruauté et sexe. J’ai bien écrit cela à l’imparfait, parce que de ses ambitions sans mesure, il n’est resté que bribes et fragments. Il est vrai que l’on peut aussi comprendre les producteurs qui se voyaient proposer des films démesurés, souvent morbides et scandaleux : la version originale perdue des Rapaces (1924) dure près de 9 heures, la version restaurée, 4…

Pour autant, si on connaît un peu l’histoire du cinéma, on sait que Stroheim a, parallèlement à son activité d’acteur, et avec une bien plus grande ambition, tourné plusieurs films, immenses machines où devaient régner violence, cruauté et sexe. J’ai bien écrit cela à l’imparfait, parce que de ses ambitions sans mesure, il n’est resté que bribes et fragments. Il est vrai que l’on peut aussi comprendre les producteurs qui se voyaient proposer des films démesurés, souvent morbides et scandaleux : la version originale perdue des Rapaces (1924) dure près de 9 heures, la version restaurée, 4…

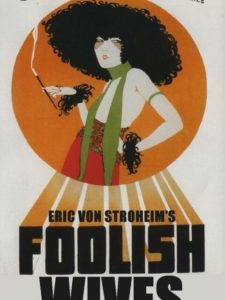

Et Folies de femmes, donc (1921) qui est le premier film réalisé par Stroheim que je découvre ? C’est bien la question : la version originale dure 6h40 ; celle que j’ai vue 2h20 : on voit le charcutage… Et c’est peut-être pour cela que j’ai été décontenancé par une œuvre grandiloquente, agitée, sans doute perverse… mais où manquent par trop des fils conducteurs qui permettraient de vraiment saisir la fourberie et la méchanceté intrinsèques du Comte Serge Karamzin (Stroheim, naturellement). Toute l’intrigue se développe dans le Monte-Carlo des Années folles, où l’on tente d’oublier la guerre encore proche et les bouleversements du monde, en s’étourdissant de fêtes de nuit, de batailles de fleurs, de cocktails savants et de flirts osés.

Et Folies de femmes, donc (1921) qui est le premier film réalisé par Stroheim que je découvre ? C’est bien la question : la version originale dure 6h40 ; celle que j’ai vue 2h20 : on voit le charcutage… Et c’est peut-être pour cela que j’ai été décontenancé par une œuvre grandiloquente, agitée, sans doute perverse… mais où manquent par trop des fils conducteurs qui permettraient de vraiment saisir la fourberie et la méchanceté intrinsèques du Comte Serge Karamzin (Stroheim, naturellement). Toute l’intrigue se développe dans le Monte-Carlo des Années folles, où l’on tente d’oublier la guerre encore proche et les bouleversements du monde, en s’étourdissant de fêtes de nuit, de batailles de fleurs, de cocktails savants et de flirts osés.

Karamzin, escroc et séducteur international vit dans une sublime villa dominant la mer et rochers où se brisent les vagues. Sont avec lui deux jeunes femmes qu’il prétend être ses cousines : les princesses Olga (Maude George) et Vera (Mae Busch) Petchnikoff ; vraiment princesses ? Et vraiment comte et ancien capitaine au 3ème régiment de hussards du Tsar, Karamzin ? À dire vrai, pourquoi pas, tant le souffle de la révolution communiste de 1917 a éparpillé le vieux monde. Au fait, cela n’a pas beaucoup d’importance. Pourrait en avoir beaucoup davantage la nature des relations qui unissent les trois escrocs… On songe au Trio infernal de Francis Girod ; mais soit crainte de la censure, soit coupes filmiques inopinées, on n’en saura pas plus.

Karamzin, escroc et séducteur international vit dans une sublime villa dominant la mer et rochers où se brisent les vagues. Sont avec lui deux jeunes femmes qu’il prétend être ses cousines : les princesses Olga (Maude George) et Vera (Mae Busch) Petchnikoff ; vraiment princesses ? Et vraiment comte et ancien capitaine au 3ème régiment de hussards du Tsar, Karamzin ? À dire vrai, pourquoi pas, tant le souffle de la révolution communiste de 1917 a éparpillé le vieux monde. Au fait, cela n’a pas beaucoup d’importance. Pourrait en avoir beaucoup davantage la nature des relations qui unissent les trois escrocs… On songe au Trio infernal de Francis Girod ; mais soit crainte de la censure, soit coupes filmiques inopinées, on n’en saura pas plus.

Le trio est en tout cas là pour vivre le plus luxueusement possible en grugeant tous ceux qui lui tombent sous la main ; les jeunes femmes sont, dans le film – ce qu’il en reste – moins en vue ; mais le comte se voit assigner la tâche de séduire Helen Hugues (Miss DuPont), jeune épouse du représentant des États-Unis auprès du Prince de Monaco. Ceci de façon à la fois d’asseoir la réputation un peu trop trouble du trio et de soutirer le maximum d’argent au riche Andrew Hugues (Rudolph Christians), qui a vingt ans de plus que sa femme.

Le trio est en tout cas là pour vivre le plus luxueusement possible en grugeant tous ceux qui lui tombent sous la main ; les jeunes femmes sont, dans le film – ce qu’il en reste – moins en vue ; mais le comte se voit assigner la tâche de séduire Helen Hugues (Miss DuPont), jeune épouse du représentant des États-Unis auprès du Prince de Monaco. Ceci de façon à la fois d’asseoir la réputation un peu trop trouble du trio et de soutirer le maximum d’argent au riche Andrew Hugues (Rudolph Christians), qui a vingt ans de plus que sa femme.

Folies de femmes a été tellement mutilé que la préoccupation du spectateur ne peut plus être la cohérence et la linéarité du récit. On suit en gros les manœuvres de Karamzin pour fasciner puis séduire Helen Hugues, pour la rouler et la voler. Puis interviennent à nouveau d’autres personnages apparues un instant qui prennent plus tard un peu d’importance : Maruschka, la servante (Dale Fuller) à qui le comte a promis le mariage, qui est enceinte de lui et à qui il dérobe trois sous d’économie ; ou le graveur de faux-billets Cesare Ventucci (Cesare Gravina) et sa fille simple d’esprit Marietta (Malvina Polo) dont Karamzin veut abuser, ce qui entraînera son assassinat par le père outragé.

Folies de femmes a été tellement mutilé que la préoccupation du spectateur ne peut plus être la cohérence et la linéarité du récit. On suit en gros les manœuvres de Karamzin pour fasciner puis séduire Helen Hugues, pour la rouler et la voler. Puis interviennent à nouveau d’autres personnages apparues un instant qui prennent plus tard un peu d’importance : Maruschka, la servante (Dale Fuller) à qui le comte a promis le mariage, qui est enceinte de lui et à qui il dérobe trois sous d’économie ; ou le graveur de faux-billets Cesare Ventucci (Cesare Gravina) et sa fille simple d’esprit Marietta (Malvina Polo) dont Karamzin veut abuser, ce qui entraînera son assassinat par le père outragé.

La copie regardée n’est pas en très bon état ; elle est accompagnée, comme souvent désormais, d’une partition écrite en 2017 ; le meilleur du film – de ce qu’il en reste – est dans les scènes de foule qui illustrent particulièrement la griserie des Années folles ; mais peut-être le mieux est dans les cartons nécessaires à un film muet : moins ceux qui relatent les propos des personnages ou les explicitent que ceux mais posent, poétiquement ou cruellement l’atmosphère des instants, observés avec ironie, morgue ou mépris. Ça, qui doit être de la main de Stroheim, est vraiment très bien.

La copie regardée n’est pas en très bon état ; elle est accompagnée, comme souvent désormais, d’une partition écrite en 2017 ; le meilleur du film – de ce qu’il en reste – est dans les scènes de foule qui illustrent particulièrement la griserie des Années folles ; mais peut-être le mieux est dans les cartons nécessaires à un film muet : moins ceux qui relatent les propos des personnages ou les explicitent que ceux mais posent, poétiquement ou cruellement l’atmosphère des instants, observés avec ironie, morgue ou mépris. Ça, qui doit être de la main de Stroheim, est vraiment très bien.