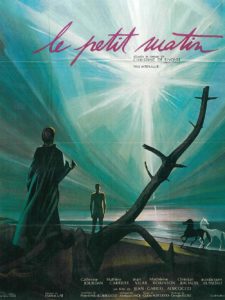

Mon Dieu, quel film ridicule, célébré ici et là par des admirateurs biscornus, qui ont trouvé en lui des raisons de s’émerveiller devant un récit niais, une musique aussi larmoyante qu’emphatique due au misérable Francis Lai, l’auteur des grotesques mélodies des films de l’affreux Claude Lelouch. Comment concevoir qu’une telle quantité de messages adulateurs vienne s’étager ici pour célébrer une nullité qui ne parvient jamais à donner du souffle à un récit parcimonieux, même un peu minable ?

Voilà que ça se passe dans les belles régions des Landes, dans une magnifique propriété bourgeoise, qui fait un peu songer à celle de Milou en mai de Louis Malle et sans doute encore davantage aux récits de François Mauriac. Toute la première partie du film se situe dans ce monde épuisé où des bourgeois ruinés tentent de maintenir avec jactance et – en même temps – résignation, ce qui fut leur gloriole. On a certes encore des serviteurs, des braves gens dévoués jusqu’à l’extrême à leurs suzerains, mais on voit bien que ça ne va plus durer bien longtemps. On est encore dans une société presque féodale où les questions de droits n’ont aucune importance ; et les questions d’argent n’en ont pas beaucoup : quand on en a vraiment besoin, on vend une métairie et on se dit que le déluge est pour bien plus tard. Faire partie du monde des serviteurs du château donne une surface sociale et vient bien avant que tous les ‘’congé payés’’ qui viennent d’être octroyés.Car Le petit matin commence à la fin du printemps 1939, ou même à l’été. : une délicieuse période, comme on en conviendra sans difficulté.

Voilà que ça se passe dans les belles régions des Landes, dans une magnifique propriété bourgeoise, qui fait un peu songer à celle de Milou en mai de Louis Malle et sans doute encore davantage aux récits de François Mauriac. Toute la première partie du film se situe dans ce monde épuisé où des bourgeois ruinés tentent de maintenir avec jactance et – en même temps – résignation, ce qui fut leur gloriole. On a certes encore des serviteurs, des braves gens dévoués jusqu’à l’extrême à leurs suzerains, mais on voit bien que ça ne va plus durer bien longtemps. On est encore dans une société presque féodale où les questions de droits n’ont aucune importance ; et les questions d’argent n’en ont pas beaucoup : quand on en a vraiment besoin, on vend une métairie et on se dit que le déluge est pour bien plus tard. Faire partie du monde des serviteurs du château donne une surface sociale et vient bien avant que tous les ‘’congé payés’’ qui viennent d’être octroyés.Car Le petit matin commence à la fin du printemps 1939, ou même à l’été. : une délicieuse période, comme on en conviendra sans difficulté.

Une famille acariâtre et bourrelée d’animosités diverses. De moins en moins d’argent et des regrets, des rancœurs, des reproches. La vieille mère Mme Soyola (Colette Régis) n’a plus d’importance (et d’ailleurs n’en a jamais eu) ; mais ses deux enfants, tous deux veufs forment un joli panier de serpents. Éva (Madeleine Robinson) est une sorte d’hystérique, dotée d’un antisémitisme maladif et mêmement d’une adulation inconditionnelle envers son fils Jean (Christian Baltauss), dont elle ne perçoit pas l’évidente homosexualité. L’autre enfant, Paul (Jean Vilar) dirige le domaine tant bien que mal ; il a sacrifié l’exploitation traditionnelle des forêts de pins pour essayer de créer un élevage de chevaux, sous l’inspiration de sa femme, qu’il a jadis arrachée à un autre homme et qui, divorcée, est rentrée dans la famille aux forceps avant d’y mourir on ne sait comment. Mais après avoir donné naissance à Nina (Catherine Jourdan), censée d’être amoureuse de son cousin Jean, en tout cas de lui être promise.

Une famille acariâtre et bourrelée d’animosités diverses. De moins en moins d’argent et des regrets, des rancœurs, des reproches. La vieille mère Mme Soyola (Colette Régis) n’a plus d’importance (et d’ailleurs n’en a jamais eu) ; mais ses deux enfants, tous deux veufs forment un joli panier de serpents. Éva (Madeleine Robinson) est une sorte d’hystérique, dotée d’un antisémitisme maladif et mêmement d’une adulation inconditionnelle envers son fils Jean (Christian Baltauss), dont elle ne perçoit pas l’évidente homosexualité. L’autre enfant, Paul (Jean Vilar) dirige le domaine tant bien que mal ; il a sacrifié l’exploitation traditionnelle des forêts de pins pour essayer de créer un élevage de chevaux, sous l’inspiration de sa femme, qu’il a jadis arrachée à un autre homme et qui, divorcée, est rentrée dans la famille aux forceps avant d’y mourir on ne sait comment. Mais après avoir donné naissance à Nina (Catherine Jourdan), censée d’être amoureuse de son cousin Jean, en tout cas de lui être promise.

Jusque-là, c’est très caricatural, mais convenable. Patatras ! L’invasion allemande à l’été 1940. Les Boches envahissent la propriété. Parmi eux le lieutenant Karl (Mathieu Carrière) ; on voit d’emblée qu’il y a entre lui et l’indocile Nina un courant dont on comprend bien qu’il aboutira à la passion partagée. Et tout aussi naturellement au drame.

Jusque-là, c’est très caricatural, mais convenable. Patatras ! L’invasion allemande à l’été 1940. Les Boches envahissent la propriété. Parmi eux le lieutenant Karl (Mathieu Carrière) ; on voit d’emblée qu’il y a entre lui et l’indocile Nina un courant dont on comprend bien qu’il aboutira à la passion partagée. Et tout aussi naturellement au drame.

Le récit est d’une grande niaiserie, mais on en a vu d’autres, pires encore. Ce qui est exaspérant c’est, d’abord le jeu des acteurs : Catherine Jourdan qui fut une égérie du cinéma expérimental qui flirtait avec la pornographie est assurément une des plus mauvaises actrices du siècle passé ; et le mignonnet exaspérant Mathieu Carrière est une des têtes-à-claques les plus notoires de ces mêmes moments. Madeleine Robinson, dans un rôle exalté et outrancier, s’en sort à peu près. Jean Vilar domine la distribution de la tête et des épaules, comme d’habitude.

Le récit est d’une grande niaiserie, mais on en a vu d’autres, pires encore. Ce qui est exaspérant c’est, d’abord le jeu des acteurs : Catherine Jourdan qui fut une égérie du cinéma expérimental qui flirtait avec la pornographie est assurément une des plus mauvaises actrices du siècle passé ; et le mignonnet exaspérant Mathieu Carrière est une des têtes-à-claques les plus notoires de ces mêmes moments. Madeleine Robinson, dans un rôle exalté et outrancier, s’en sort à peu près. Jean Vilar domine la distribution de la tête et des épaules, comme d’habitude.

Mais le pire, à part la musique, aussi mauvaise que tout ce qu’a écrit Francis Lai est la photographie : brumeuse et dorée, s’efforçant sans y pouvoir grand-chose, de faire passer une once de poésie dans un petit, petit mélodrame, elle fait songer aux pires naïvetés de David Hamilton. Le réalisateur Jean-Gabriel Albicocco avait réalisé en 1961 une bien médiocre adaptation de La fille aux yeux d’or, d’Honoré de Balzac} et les échos que j’ai de son film Le grand Meaulnes, d’après Alain-Fournierne sont pas fameux. Tout cela est décoratif, kitsch, précieux. Inutile en fin de compte.

Mais le pire, à part la musique, aussi mauvaise que tout ce qu’a écrit Francis Lai est la photographie : brumeuse et dorée, s’efforçant sans y pouvoir grand-chose, de faire passer une once de poésie dans un petit, petit mélodrame, elle fait songer aux pires naïvetés de David Hamilton. Le réalisateur Jean-Gabriel Albicocco avait réalisé en 1961 une bien médiocre adaptation de La fille aux yeux d’or, d’Honoré de Balzac} et les échos que j’ai de son film Le grand Meaulnes, d’après Alain-Fournierne sont pas fameux. Tout cela est décoratif, kitsch, précieux. Inutile en fin de compte.

Et en plus, avec Le petit matin on peut se moquer…