Réalisé deux ans après Miracle à Milan, un an après Umberto D, ce film de Vittorio De Sica m’était d’autant plus ignoré qu’il paraît avoir connu une histoire assez complexe : scénario de Cesare Zavattini, dialogues de Truman Capote, deux acteurs américains alors au faîte de leur popularité, Montgomery Clift et Jennifer Jones, et un grand acteur italien en second rôle (Gino Cervi), évidents moyens de tournage (costumes de Christian Dior) mais des versions d’apparence bien différentes puisque si, en Italie, la durée en est le classique format de 90 minutes, aux États-Unis (et dans la version que j’ai vue) on est dans un moyen métrage de 63 minutes et que les ellipses gênent passablement le déroulement du récit.

Récit qui, d’ailleurs n’est pas d’une folle originalité : c’est la fin d’une brève histoire amoureuse entre une Étasunienne qui part rejoindre mari et enfants et un Italien d’origine américaine, brève rencontre qui s’achève dans le déchirement, sous l’œil curieux, quelquefois un peu jaloux du jeune neveu de la dame, Paul (et c’est Richard Beymer, l’éternel Tony de West side story, alors adolescent !) ; c’est un peu rebattu et, curieusement, est greffée sur ce récit banal d’états d’âme délicats un épisode presque graveleux, la découverte des amants en posture délicate (tout au moins peut-on le supposer : l’image est d’une totale décence !) dans un wagon vide et leur comparution devant un commissaire de police bienveillant (Gino Cervi, donc).

Récit qui, d’ailleurs n’est pas d’une folle originalité : c’est la fin d’une brève histoire amoureuse entre une Étasunienne qui part rejoindre mari et enfants et un Italien d’origine américaine, brève rencontre qui s’achève dans le déchirement, sous l’œil curieux, quelquefois un peu jaloux du jeune neveu de la dame, Paul (et c’est Richard Beymer, l’éternel Tony de West side story, alors adolescent !) ; c’est un peu rebattu et, curieusement, est greffée sur ce récit banal d’états d’âme délicats un épisode presque graveleux, la découverte des amants en posture délicate (tout au moins peut-on le supposer : l’image est d’une totale décence !) dans un wagon vide et leur comparution devant un commissaire de police bienveillant (Gino Cervi, donc).

En fait, au delà du jeu un peu souffreteux de Montgomery Clift, qui m’a toujours paru, dans tous ses films, friser la dépression et l’hallucination, mais à qui il faut reconnaître une grande beauté inquiète, au delà, aussi, du regard porté par ces opulents Américains sur l’Italie incertaine de 1953, l’intérêt du film réside dans le parti que tire De Sica de l’extraordinaire Gare centrale de Rome, la Stazione Termini du titre.

En fait, au delà du jeu un peu souffreteux de Montgomery Clift, qui m’a toujours paru, dans tous ses films, friser la dépression et l’hallucination, mais à qui il faut reconnaître une grande beauté inquiète, au delà, aussi, du regard porté par ces opulents Américains sur l’Italie incertaine de 1953, l’intérêt du film réside dans le parti que tire De Sica de l’extraordinaire Gare centrale de Rome, la Stazione Termini du titre.

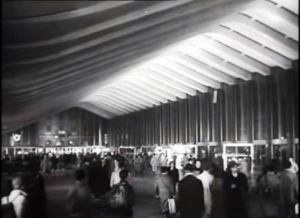

Commencés en 1939, interrompus en 1943, les travaux de ce chef-d’œuvre architectural moderniste, édifié en béton précontraint, paré de travertin et doté de verrières immenses, de lignes très pures et très hardies, venaient de se terminer ; De Sica a tiré un parti très habile et très élégant des longues perspectives, des jeux de lumière et des piliers colossaux ; il y glisse, de façon trop régulière pour que ce soit un simple effet de style, et moins encore un hasard, des groupes homogènes défilant : carabiniers, sœurs de charité à hautes cornettes, conscrits mélodieux, hommes en habit (comment mieux décrire la variété des personnages d’une gare ?) ; il y traque les deux amants qui se séparent, se rejoignent et se séparent encore avec une grande virtuosité.

Commencés en 1939, interrompus en 1943, les travaux de ce chef-d’œuvre architectural moderniste, édifié en béton précontraint, paré de travertin et doté de verrières immenses, de lignes très pures et très hardies, venaient de se terminer ; De Sica a tiré un parti très habile et très élégant des longues perspectives, des jeux de lumière et des piliers colossaux ; il y glisse, de façon trop régulière pour que ce soit un simple effet de style, et moins encore un hasard, des groupes homogènes défilant : carabiniers, sœurs de charité à hautes cornettes, conscrits mélodieux, hommes en habit (comment mieux décrire la variété des personnages d’une gare ?) ; il y traque les deux amants qui se séparent, se rejoignent et se séparent encore avec une grande virtuosité.

Mais cette virtuosité-là marque bien aussi, un peu, et à tout le moins dans la version courte du film, une certaine vacuité du discours ; on est tout de même assez loin de l’extraordinaire réalisateur du Voleur de bicyclette…