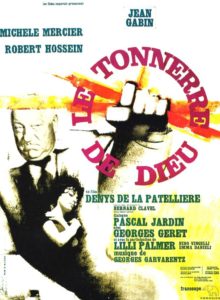

Je ne suis pas de ceux qui chantent monts et merveilles pour ce Gabin tardif. Le tonnerre de Dieu (1965) est plutôt meilleur que nombre de films de l’acteur dans cette époque, meilleur largement que Maigret voit rouge (1963) ou L’âge ingrat (1964) l’un et l’autre de Gilles Grangier, meilleur que Le jardinier d’Argenteuil (1966) de Jean-Paul Le Chanois ou que Le tatoué (1968) du même Denys de La Patellière qui a donc adapté à l’écran le roman Qui m’emporte de Bernard Clavel. Notons d’ailleurs pour autant que Le tonnerre de Dieu a été un des très grands succès publics de Gabin : plus de 4 millions de spectateurs.

Jean Gabin, c’est l’évidence même, l’évidence d’un être humain a un jour écrit Jacques Prévert. Et de fait s’il n’avait pas été là, les films cités plus haut auraient encore moins eu de raison d’être qu’ils n’en ont et les superbes réussites Le cave se rebiffe de Gilles Grangier (1961), Un singe en hiver (1962), Mélodie en sous-sol (1963), Le clan des Siciliens (1969) tous trois d’Henri Verneuil, La horse (1970) et Le chat (1970) de Pierre Granier-Deferre n’auraient pas marqué si durablement, si éternellement le cinéma français.

Jean Gabin, c’est l’évidence même, l’évidence d’un être humain a un jour écrit Jacques Prévert. Et de fait s’il n’avait pas été là, les films cités plus haut auraient encore moins eu de raison d’être qu’ils n’en ont et les superbes réussites Le cave se rebiffe de Gilles Grangier (1961), Un singe en hiver (1962), Mélodie en sous-sol (1963), Le clan des Siciliens (1969) tous trois d’Henri Verneuil, La horse (1970) et Le chat (1970) de Pierre Granier-Deferre n’auraient pas marqué si durablement, si éternellement le cinéma français.

La distribution du Tonnerre de Dieu est plutôt réussie. Marie Brassac (Lilli Palmer), toujours la cigarette au bec, est superbe en femme encore amoureuse, courageuse, résignée à l’alcoolisme et aux colères de son mari Léandre (Gabin), amoureux de chevaux (comme l’acteur au demeurant) et désespéré de n’avoir pas eu d’enfant. Faisant ce qu’elle sait le mieux faire – être jolie – Michèle Mercier interprète Simone, la prostituée nantaise qui sera rédimée par l’affection de Léandre et l’amour du voisin Roger (Georges Géret) qui surprend agréablement dans un des rares rôles positifs de sa carrière. Il n’y a guère que Robert Hossein en Marcel, maquereau funèbre mais vite résigné à se voir escamoter sa gagneuse qui détonne, mais on sait que c’était un assez mauvais comédien.

La distribution du Tonnerre de Dieu est plutôt réussie. Marie Brassac (Lilli Palmer), toujours la cigarette au bec, est superbe en femme encore amoureuse, courageuse, résignée à l’alcoolisme et aux colères de son mari Léandre (Gabin), amoureux de chevaux (comme l’acteur au demeurant) et désespéré de n’avoir pas eu d’enfant. Faisant ce qu’elle sait le mieux faire – être jolie – Michèle Mercier interprète Simone, la prostituée nantaise qui sera rédimée par l’affection de Léandre et l’amour du voisin Roger (Georges Géret) qui surprend agréablement dans un des rares rôles positifs de sa carrière. Il n’y a guère que Robert Hossein en Marcel, maquereau funèbre mais vite résigné à se voir escamoter sa gagneuse qui détonne, mais on sait que c’était un assez mauvais comédien.

Distribution réussie, donc, mais scénario filmé au ralenti, mollement, sans rythme et surtout d’une parfaite indigence. Qui peut croire vraiment, dans un film qui se veut réaliste, à cette suite d’histoires invraisemblables, celle du vétérinaire retraité opulent et imbibé d’alcool qui ramène dans son beau manoir tout ce qu’il trouve dans ses virées bistrotières, filles perdues, clochards, marginaux, pauvres gens que sa femme accepte parce qu’elle aime son homme et culpabilise de ne pas lui avoir donné d’enfant ?

Distribution réussie, donc, mais scénario filmé au ralenti, mollement, sans rythme et surtout d’une parfaite indigence. Qui peut croire vraiment, dans un film qui se veut réaliste, à cette suite d’histoires invraisemblables, celle du vétérinaire retraité opulent et imbibé d’alcool qui ramène dans son beau manoir tout ce qu’il trouve dans ses virées bistrotières, filles perdues, clochards, marginaux, pauvres gens que sa femme accepte parce qu’elle aime son homme et culpabilise de ne pas lui avoir donné d’enfant ?

Et de cette pauvre fille maquerellée par un barbeau couard dans un pauvre coin de Nantes qui, suivant son client (ce qui est dans l’ordre des choses) se voit proposer par lui de rester avec lui avec l’accord de sa femme et redevient en deux temps trois mouvements une pure jeune fille ?

Et de cette pauvre fille maquerellée par un barbeau couard dans un pauvre coin de Nantes qui, suivant son client (ce qui est dans l’ordre des choses) se voit proposer par lui de rester avec lui avec l’accord de sa femme et redevient en deux temps trois mouvements une pure jeune fille ?

Somme toute il y a des histoires encore plus niaises dans le cinéma ; mais celle-ci est trop languissante et finalement trop prévisible pour être vraiment satisfaisante. Il est vrai, comme énoncé plus haut que le Gabin final tournait sans trop de discernement. Quelquefois, souvent même, ça tombait sur le mauvais côté de la pièce.

Somme toute il y a des histoires encore plus niaises dans le cinéma ; mais celle-ci est trop languissante et finalement trop prévisible pour être vraiment satisfaisante. Il est vrai, comme énoncé plus haut que le Gabin final tournait sans trop de discernement. Quelquefois, souvent même, ça tombait sur le mauvais côté de la pièce.