Je suis assez d’accord avec ceux qui estiment que Bertrand Tavernier est un bûcheron illuminé d’un amour profond pour le cinéma qui, grâce à cette passion a, ici et là, semé quelques films admirables (Que la fête commence

est un bûcheron illuminé d’un amour profond pour le cinéma qui, grâce à cette passion a, ici et là, semé quelques films admirables (Que la fête commence ,Coup de torchon

,Coup de torchon , La vie et rien d’autre

, La vie et rien d’autre , Capitaine Conan

, Capitaine Conan ), réaliser quelques grands succès intéressants (L.627

), réaliser quelques grands succès intéressants (L.627 , L’appât

, L’appât ) et quelques ratages accablants (La passion Béatrice

) et quelques ratages accablants (La passion Béatrice , Daddy nostalgie

, Daddy nostalgie )…

)…

Le premier long-métrage de Tavernier

Le premier long-métrage de Tavernier est plein de défauts, dont certains sont insurmontables, mais aussi chaleureux, fervent, sympathique. Le réalisateur, toujours aussi brûlant de ferveur aujourd’hui que naguère, mais à qui la vie a appris que les choses sont moins simples qu’il ne pensait lors de ses années gauchistes, imaginait alors qu’il tournait L’armée des ombres

est plein de défauts, dont certains sont insurmontables, mais aussi chaleureux, fervent, sympathique. Le réalisateur, toujours aussi brûlant de ferveur aujourd’hui que naguère, mais à qui la vie a appris que les choses sont moins simples qu’il ne pensait lors de ses années gauchistes, imaginait alors qu’il tournait L’armée des ombres lorsqu’il représentait la France prospère des années Pompidou sous les oripeaux d’une dictature insupportable. Aux plus beaux moments des Trente Glorieuses, des militants maoïstes croyaient pouvoir vivre une Commune insurrectionnelle et estimaient qu’il était légitime de zigouiller les patrons (et les plus cinglés ont créé Action directe !) et se débarrasser de leurs chiens de garde, agents de sécurité, milices patronales assoiffés de sang prolétarien.

lorsqu’il représentait la France prospère des années Pompidou sous les oripeaux d’une dictature insupportable. Aux plus beaux moments des Trente Glorieuses, des militants maoïstes croyaient pouvoir vivre une Commune insurrectionnelle et estimaient qu’il était légitime de zigouiller les patrons (et les plus cinglés ont créé Action directe !) et se débarrasser de leurs chiens de garde, agents de sécurité, milices patronales assoiffés de sang prolétarien.

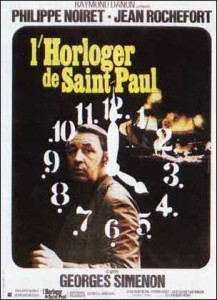

L’horloger de Saint-Paul

L’horloger de Saint-Paul est, donc, une adaptation d’un roman (de 1954) de Georges Simenon

est, donc, une adaptation d’un roman (de 1954) de Georges Simenon , qui se passe aux Etats-Unis et dont tout le ressort réside dans les rapports singuliers, et les difficultés de communication, et de compréhension, qu’ont un père et son fils, jusqu’alors opaques l’un à l’autre, et dans le rapprochement qui survient lorsque le fils, présumé assassin, est poursuivi par toutes les polices et que le père, sage et rassis artisan, se range définitivement aux côtés de son fils. Ça n’a pas d’autre souci que de décrire les relations complexes de deux êtres que tout réunit et que tout oppose, le père aimant mais absent et débordé, le fils, affectueux et lointain.

, qui se passe aux Etats-Unis et dont tout le ressort réside dans les rapports singuliers, et les difficultés de communication, et de compréhension, qu’ont un père et son fils, jusqu’alors opaques l’un à l’autre, et dans le rapprochement qui survient lorsque le fils, présumé assassin, est poursuivi par toutes les polices et que le père, sage et rassis artisan, se range définitivement aux côtés de son fils. Ça n’a pas d’autre souci que de décrire les relations complexes de deux êtres que tout réunit et que tout oppose, le père aimant mais absent et débordé, le fils, affectueux et lointain.

Tavernier

Tavernier transpose l’intrigue dans la France de 1974 et y introduit une dimension militante. Le fils (Sylvain Rougerie, qui a la physionomie ambiguë qui convient) a tué un vigile, gluant et douteux, haï par tous les ouvriers de l’usine où il travaillait et qui, de surcroît, a posé ses sales pattes sur sa fiancée (la lumineuse Christine Pascal

transpose l’intrigue dans la France de 1974 et y introduit une dimension militante. Le fils (Sylvain Rougerie, qui a la physionomie ambiguë qui convient) a tué un vigile, gluant et douteux, haï par tous les ouvriers de l’usine où il travaillait et qui, de surcroît, a posé ses sales pattes sur sa fiancée (la lumineuse Christine Pascal ) ; c’est vraiment l’époque où la Lutte des classes prend des dimensions violentes : on ne peut pas ne pas penser, dans l’évocation des conflits, aux haines de l’époque : en février 1972, le militant maoïste Pierre Overney, qui manifeste violemment devant les usines Renault, à Billancourt, est tué par un vigile, Jean-Antoine Tramoni ; et ce qui est extraordinaire, ce qui marque que le futur est toujours prédit par les écrivains et les artistes, et non par les futurologues, c’est que Tavernier

) ; c’est vraiment l’époque où la Lutte des classes prend des dimensions violentes : on ne peut pas ne pas penser, dans l’évocation des conflits, aux haines de l’époque : en février 1972, le militant maoïste Pierre Overney, qui manifeste violemment devant les usines Renault, à Billancourt, est tué par un vigile, Jean-Antoine Tramoni ; et ce qui est extraordinaire, ce qui marque que le futur est toujours prédit par les écrivains et les artistes, et non par les futurologues, c’est que Tavernier imagine, en 1974, ce que sera en…1977 l’assassinat de Jean-Antoine Tramoni, meurtrier d’Overney, par les Noyaux armés pour l’Autonomie prolétarienne (NAPAP)…

imagine, en 1974, ce que sera en…1977 l’assassinat de Jean-Antoine Tramoni, meurtrier d’Overney, par les Noyaux armés pour l’Autonomie prolétarienne (NAPAP)…

Tout ceci, qui est bien daté, a terriblement mal vieilli, et ferait même un peu rire (nonobstant la tristesse des situations), tant c’est emphatique et solennel ; mais demeure l’extraordinaire photogénie de la ville de Lyon, magnifiée par Tavernier

Tout ceci, qui est bien daté, a terriblement mal vieilli, et ferait même un peu rire (nonobstant la tristesse des situations), tant c’est emphatique et solennel ; mais demeure l’extraordinaire photogénie de la ville de Lyon, magnifiée par Tavernier , qui en est issu : ses rues mouillées, ses soleils obliques, ses traboules, ses cheminements secrets, l’architecture toscane de ses immeubles, tout est merveilleusement mis en valeur ; comme est mise en valeur la tradition gourmande de la ville : dans L’horloger de Saint-Paul

, qui en est issu : ses rues mouillées, ses soleils obliques, ses traboules, ses cheminements secrets, l’architecture toscane de ses immeubles, tout est merveilleusement mis en valeur ; comme est mise en valeur la tradition gourmande de la ville : dans L’horloger de Saint-Paul , on aurait presque du mal à dénombrer les scènes qui se tiennent à table, tant elles sont nombreuses et voluptueuses : salade de bœuf (qui manque un peu d’oi-gnons, dit Noiret

, on aurait presque du mal à dénombrer les scènes qui se tiennent à table, tant elles sont nombreuses et voluptueuses : salade de bœuf (qui manque un peu d’oi-gnons, dit Noiret , dans un moment superbe), cervelles de canut, clapotons, tabliers de sapeur… on se croit dans un bouchon…et c’est bien agréable !

, dans un moment superbe), cervelles de canut, clapotons, tabliers de sapeur… on se croit dans un bouchon…et c’est bien agréable !