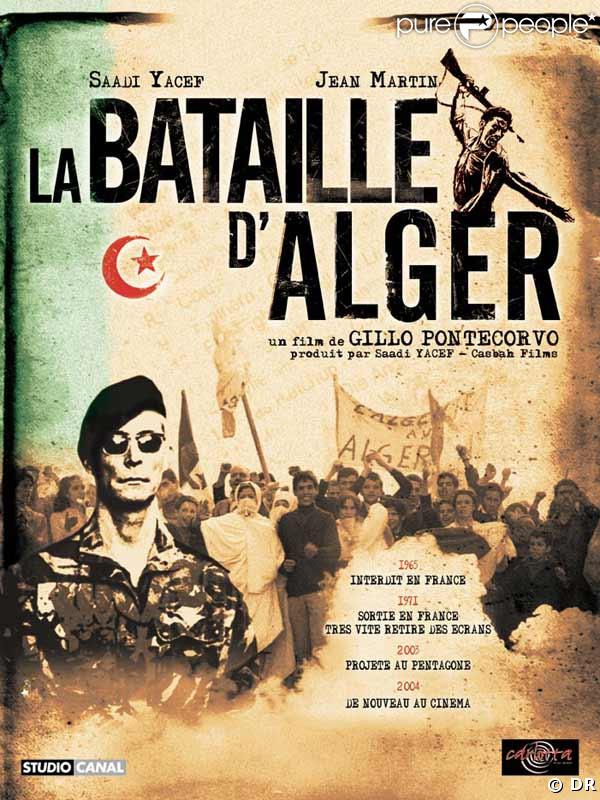

Je me demande bien pourquoi une bande d’excités (dont j’étais, il est vrai…) a prétendu faire interdire, en 1970, la diffusion en France de La bataille d’Alger , parce qu’elle estimait que c’était une œuvre partiale, agressivement antifrançaise et démesurément favorable aux fellaghas tueurs. Pour toute ma génération, l’Algérie est une blessure qui se cicatrise bien mal.

, parce qu’elle estimait que c’était une œuvre partiale, agressivement antifrançaise et démesurément favorable aux fellaghas tueurs. Pour toute ma génération, l’Algérie est une blessure qui se cicatrise bien mal.

Qui pouvait penser, en 56, 57, 58 que l’Algérie n’était pas un des plus beaux fleurons de la capacité française à assimiler des peuples très divers, comme elle l’avait fait des Bretons, des Alsaciens, des Basques, des Corses ? Quelques altermondialistes exaltés, des agents de Moscou et le visionnaire Général de Gaulle. Pour l’opinion publique, les trois départements, français depuis 1830, c’est-à-dire trente ans avant Nice et la Savoie, étaient irréversiblement attachés à la métropole.

Cinquante ans après l’indépendance, acquise en 1962, je ne me suis toujours pas remis de la tragédie, mais je ne puis que constater et me rendre compte que la coupure était irrémédiable et impossible à empêcher. C’est bien de cela que rend compte le film de Pontecorvo

Cinquante ans après l’indépendance, acquise en 1962, je ne me suis toujours pas remis de la tragédie, mais je ne puis que constater et me rendre compte que la coupure était irrémédiable et impossible à empêcher. C’est bien de cela que rend compte le film de Pontecorvo . Nullement œuvre de propagande, mais constat froid et désolant de l’inéluctabilité des choses.

. Nullement œuvre de propagande, mais constat froid et désolant de l’inéluctabilité des choses.

La bataille d’Alger est une chronique du désastre, avec toute la logique de tous les désastres, de toutes les mécaniques qui s’enclenchent fatalement. Au terrorisme répond le contre terrorisme. Aux attentats aveugles répondent les tortures.

est une chronique du désastre, avec toute la logique de tous les désastres, de toutes les mécaniques qui s’enclenchent fatalement. Au terrorisme répond le contre terrorisme. Aux attentats aveugles répondent les tortures.

Et c’est bien facile, lorsqu’on est assis dans son fauteuil, dans des sociétés à peu près apaisées, de juger les événements avec toute la jactance morale des donneurs de leçon. Pour sensibiliser le monde au sort de mon pays, il faut qu’il y ait du sang, partout du sang et beaucoup de sang. Et je place une bombe dans un bistrot, et je sais que des tas de gens qui ne sont pour rien, ou pas grand chose dans ma querelle, qui n’y sont peut-être même pas hostiles vont exploser. Comment faire autrement ?

Et c’est bien facile, lorsqu’on est assis dans son fauteuil, dans des sociétés à peu près apaisées, de juger les événements avec toute la jactance morale des donneurs de leçon. Pour sensibiliser le monde au sort de mon pays, il faut qu’il y ait du sang, partout du sang et beaucoup de sang. Et je place une bombe dans un bistrot, et je sais que des tas de gens qui ne sont pour rien, ou pas grand chose dans ma querelle, qui n’y sont peut-être même pas hostiles vont exploser. Comment faire autrement ?

Et je sais que celui-là que je détiens, que j’ai entre les mains, a placé une bombe quelque part. Ou peut me dire où est la bombe. Et je veux le faire parler pour sauver des vies qu’il veut perdre. Qu’est-ce qu’on fait, lorsqu’on sait que quelqu’un sait ? Et jusqu’où va-t-on pour savoir ?

Le film de Pontecorvo

Le film de Pontecorvo est admirable en ceci qu’il pose ces vraies questions, sans angélisme et sans niaiserie. Le parti pris est clair, mais le constat est froid. Ali la Pointe (Brahim Haggiag), dont le film relate l’histoire n’est pas présenté comme un héros immaculé de légende, mais bien pour ce qu’il a été: un petit délinquant illettré, qui a mis des filles sur le trottoir, mais qui trouve son épopée, sa hauteur et sa justification dans le combat qu’il adopte presque par hasard.

est admirable en ceci qu’il pose ces vraies questions, sans angélisme et sans niaiserie. Le parti pris est clair, mais le constat est froid. Ali la Pointe (Brahim Haggiag), dont le film relate l’histoire n’est pas présenté comme un héros immaculé de légende, mais bien pour ce qu’il a été: un petit délinquant illettré, qui a mis des filles sur le trottoir, mais qui trouve son épopée, sa hauteur et sa justification dans le combat qu’il adopte presque par hasard.

Les événements grandissent les hommes – ou les abaissent -, les mettent en situation, les placent devant leurs responsabilités et leurs nudités : ici et maintenant, qu’est-ce que je fais ?

Ensuite, l’Histoire décide. Sur le point de l’Algérie, elle a tranché : tant pis pour ceux qui sont morts du mauvais côté, Pieds-Noirs, Harkis, soldats de carrière ou du contingent. C’est bien dommage, mais c’est ainsi. Je suis sûr que le colonel Mathieu du film (en fait le colonel Gardes), admirablement interprété par Jean Martin, réagirait ainsi aujourd’hui, avec cinquante ans de recul…

Ensuite, l’Histoire décide. Sur le point de l’Algérie, elle a tranché : tant pis pour ceux qui sont morts du mauvais côté, Pieds-Noirs, Harkis, soldats de carrière ou du contingent. C’est bien dommage, mais c’est ainsi. Je suis sûr que le colonel Mathieu du film (en fait le colonel Gardes), admirablement interprété par Jean Martin, réagirait ainsi aujourd’hui, avec cinquante ans de recul…

L’Algérie, fallait peut-être pas y aller. Mais quand on voit ce que c’est maintenant, on peut se demander si en partir a arrangé les choses…

————-

Une coïncidence me fascine : vient de paraître, chez Flammarion, une Lettre à Zohra D. de Danielle Michel-Chich ; Zohra Drif est une de ces trois jeunes filles qui, vêtues à l’européenne, déposent leurs bombes, le 30 septembre 1956, dans deux cafés de la ville européenne et à l’agence d’Air-France, comme le film le relate fort bien. Danielle Michel-Chich est une des victimes ; elle avait cinq ans et elle mangeait une glace avec sa grand-mère ; elle a perdu une jambe dans l’attentat, et sa grand-mère est morte. Tout n’est pas simple.