Mémoires d’une jeune fille dérangée.

Mémoires d’une jeune fille dérangée.

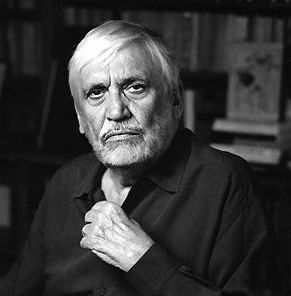

J’ai vu ça hier soir, par curiosité et je crois que c’était le premier film de Maurice Pialat que je regardais, la tronche de camisard mal dégrossi du bonhomme m’ayant toujours souverainement agacé.

que je regardais, la tronche de camisard mal dégrossi du bonhomme m’ayant toujours souverainement agacé.

Et à la réflexion, je me dis que j’ai aussi vu Sous le soleil de Satan , qui m’a paru saisir certains des éclairs sombres du trop oublié Georges Bernanos et que la haine mutuelle ressentie lors de la proclamation de la Palme d’Or à Cannes en 88 m’avait semblé plutôt sympathique. Dans le monde caramel mou qui est le nôtre, envoyer paître avec mépris une salle entière est plutôt bienvenu.

, qui m’a paru saisir certains des éclairs sombres du trop oublié Georges Bernanos et que la haine mutuelle ressentie lors de la proclamation de la Palme d’Or à Cannes en 88 m’avait semblé plutôt sympathique. Dans le monde caramel mou qui est le nôtre, envoyer paître avec mépris une salle entière est plutôt bienvenu.

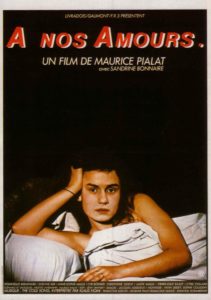

Voilà deux propositions bien contradictoires. Mais je n’ai jamais été partisan des consensus. Donc, voilà A nos amours . En premier lieu, immense mérite de Pialat

. En premier lieu, immense mérite de Pialat d’avoir décelé, lors du casting, la perle rare, la perle exceptionnelle, Sandrine Bonnaire

d’avoir décelé, lors du casting, la perle rare, la perle exceptionnelle, Sandrine Bonnaire . Rien que pour avoir permis la découverte de la plus grande actrice française actuelle (et sûrement une de celles qui marquera le plus l’histoire du cinéma), cet ours hirsute mérite de la sympathie…

. Rien que pour avoir permis la découverte de la plus grande actrice française actuelle (et sûrement une de celles qui marquera le plus l’histoire du cinéma), cet ours hirsute mérite de la sympathie…

Sympathie qu’il fait tout pour abattre en vol dans un film violent, injuste, agressif, souvent peu supportable, tant il est tendu et quelquefois méchant dans l’aigreur, désespérant dans l’expression du vide.

Sympathie qu’il fait tout pour abattre en vol dans un film violent, injuste, agressif, souvent peu supportable, tant il est tendu et quelquefois méchant dans l’aigreur, désespérant dans l’expression du vide.

Cinéma du malaise, du mal-être, cinéma détestable, cinéma remarquable, cinéma intéressant, cinéma qui ne devrait pas exister…. Je suis passé, hier soir, et depuis lors par beaucoup de sentiments : irritation, admiration, exaspération, refus, envie d’en voir davantage.

Je n’ai aucune envie de revoir un film de Pialat ; je me dis que s’il en repasse un, je ne résisterai sûrement pas.

; je me dis que s’il en repasse un, je ne résisterai sûrement pas.

J’aurais mieux fait, en hommage à Maurice Chevit, qui vient de mourir, de regarder à nouveau Les Bronzés font du ski.