Insupportable, interminable, artificiel, merveilleux.

Insupportable, interminable, artificiel, merveilleux.

Voilà un film que vous ne pouvez recommander à personne, de crainte de vous faire sévèrement vilipender ensuite par celui qui aura passé 3H40 de sa vie devant un monument verbeux et irritant, sur la foi du conseil que vous lui aurez donné. Voilà pourtant un film qui ne peut pas sortir des mémoires de ceux qui ont surmonté l’épreuve et qui en sont perpétuellement fascinés.

Mais pourquoi cette agaçante errance sentimentale germanopratine, pourquoi ce récif sombre, emphatique, fatigant, nocturne, plein de monologues crispants, plein aussi d’un Jean-Pierre Léaud dont le jeu monocorde exaspère beaucoup de monde, fascine-t-il autant et si durablement ? Et ne fascine-t-il que les spectateurs de ma génération qui est celle, à quelques années près, des protagonistes du film ? Pourquoi, alors qu’on n’en parle pas, ressent-on là-dedans toute la folie et tout le charme de Mai 68 ou plutôt, comme on l’a écrit, la débâcle dépressive de l’Après-Mai ?

Rien de moins aéré, de moins léger, de moins délicat que La Maman et la Putain, au titre moche (et sûrement moche exprès). C’est surchargé de citations de toute sorte et de tout ordre. Cinéma (longue allusion à La classe ouvrière va au paradis d’Elio Petri, aux Visiteurs du soir, à Murnau, à Bresson, à Godard ; et ce Regardez la femme infidèle, regardez l’ami félon ! dont je me demande s’il ne vient pas de La fin du jour)… Littérature, de Edgar Poe à Borges en passant par Proust… Chansons de Damia, de Fréhel, de Marlène Dietrich, de Zarah Leander, d’Édith Piaf …Musique d’Offenbach… C’est un film où les références et l’appel à la culture du spectateur sont constants et sans doute même excessifs… Tout se passe dans un petit périmètre très parisien, Les deux magots, le Flore, le Luxembourg, le lycée Montaigne, l’ancien hôpital Laënnec, rue de Sèvres ; un kilomètre carré à tout casser. Il y a, à part les trois personnages principaux, simplement deux ou trois silhouettes, l’ami (Jacques Renard), l’ex-compagne (Isabelle Weingarten), des filles qui passent (Douchka, Geneviève Mnich), rien qui retienne vraiment.

Rien de moins aéré, de moins léger, de moins délicat que La Maman et la Putain, au titre moche (et sûrement moche exprès). C’est surchargé de citations de toute sorte et de tout ordre. Cinéma (longue allusion à La classe ouvrière va au paradis d’Elio Petri, aux Visiteurs du soir, à Murnau, à Bresson, à Godard ; et ce Regardez la femme infidèle, regardez l’ami félon ! dont je me demande s’il ne vient pas de La fin du jour)… Littérature, de Edgar Poe à Borges en passant par Proust… Chansons de Damia, de Fréhel, de Marlène Dietrich, de Zarah Leander, d’Édith Piaf …Musique d’Offenbach… C’est un film où les références et l’appel à la culture du spectateur sont constants et sans doute même excessifs… Tout se passe dans un petit périmètre très parisien, Les deux magots, le Flore, le Luxembourg, le lycée Montaigne, l’ancien hôpital Laënnec, rue de Sèvres ; un kilomètre carré à tout casser. Il y a, à part les trois personnages principaux, simplement deux ou trois silhouettes, l’ami (Jacques Renard), l’ex-compagne (Isabelle Weingarten), des filles qui passent (Douchka, Geneviève Mnich), rien qui retienne vraiment.

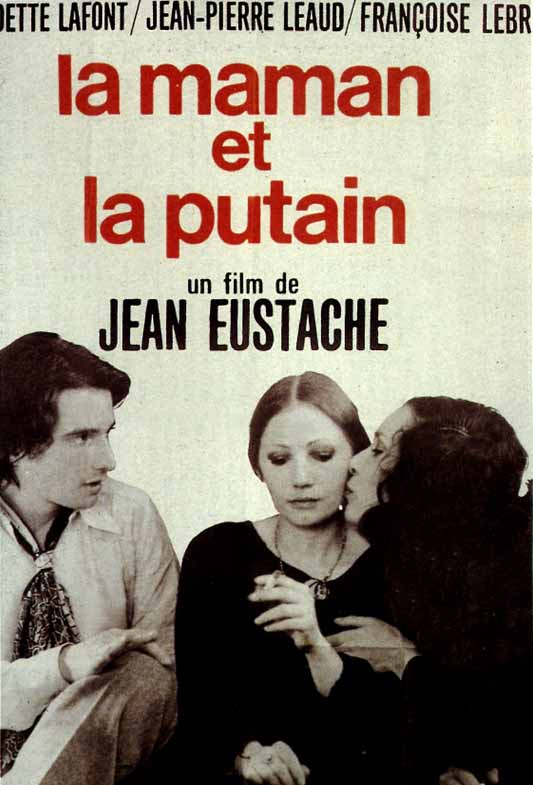

Et d’ailleurs même parler de trois personnages principaux est excessif : Marie (Bernadette Lafont), absolument belle et au jeu époustouflant de naturel dans une histoire si hors des normes, n’apparaît qu’à de trop rares reprises (compte tenu de la durée du film) laissant demeurer dans un jeu de va-et-vient Alexandre (Léaud) et Véronika (Françoise Lebrun), l’un et l’autre immatures, irresponsables, égoïstes, lui se satisfaisant de son parasitisme, elle ne supportant plus sa nymphomanie. Est-ce qu’ils s’aiment, ou vont s’aimer, comme peuvent le laisser entendre les dernières images ? C’est possible, improbable, invraisemblable et cohérent tout à la fois.

Et d’ailleurs même parler de trois personnages principaux est excessif : Marie (Bernadette Lafont), absolument belle et au jeu époustouflant de naturel dans une histoire si hors des normes, n’apparaît qu’à de trop rares reprises (compte tenu de la durée du film) laissant demeurer dans un jeu de va-et-vient Alexandre (Léaud) et Véronika (Françoise Lebrun), l’un et l’autre immatures, irresponsables, égoïstes, lui se satisfaisant de son parasitisme, elle ne supportant plus sa nymphomanie. Est-ce qu’ils s’aiment, ou vont s’aimer, comme peuvent le laisser entendre les dernières images ? C’est possible, improbable, invraisemblable et cohérent tout à la fois.

On ne doit donc pas s’attendre, si l’on regarde ce film, malgré mes avertissements renouvelés, à un spectacle commode, harmonieux, facile, mais bien plutôt à une longue errance démesurée, souvent très vaine, quelquefois éblouissante. La maman et la putain n’est pas à mettre sous tous les yeux et je suis bien conscient que ses amateurs passionnés, dont je suis, forment une petite secte, incapable d’expliquer ce qui lui plaît dans ce fatras. Il n’y a rien de plus surprenant que ça.