Profond, mais lointain…

Profond, mais lointain…

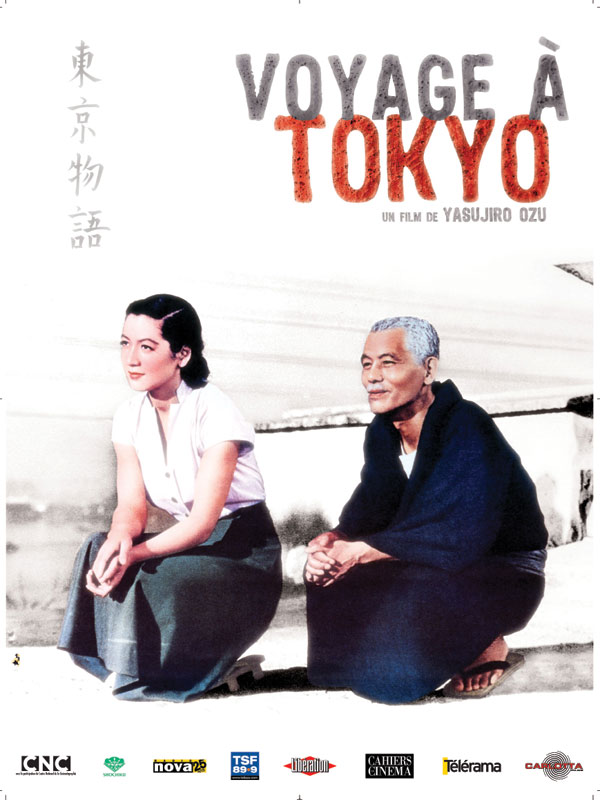

Mon manque total d’empathie envers les rituels et modes de pensée japonais ne m’empêche pas d’avoir pris beaucoup d’intérêt à Voyage à Tokyo. Le film est mesuré, triste, intelligent. Il présente avec une grande finesse le paysage désolé de la vieillesse, les chemins qui s’écartent de plus en plus entre les vieux parents et les enfants qui sont partis, qui ont fait leur vie, qui portent désormais sur leurs épaules la charge lourde des soucis professionnels et affectifs qui envahissent l’âge adulte.

Et ce qui est bien, c’est qu’il n’y a pas, ou à peine, ou guère de condamnation emphatique, de reproches cruels, de réprobation facile de l’attitude de ces enfants devenus grands, même si les vieux parents constatent avec amertume que c’est leur belle-fille Noriko (Setsuko Hara) qui leur aura donné le plus de douceur et de tendresse. Mais tout le monde a ses raisons, comme disait Jean Renoir et Koichi (S? Yamamura), Shige (Haruko Sugimura) et Keizo (Shirô Osaka), les deux fils et la fille de chair ne sont pas des monstres, des ingrats ou des indifférents : ils sont simplement englués dans leur propre vie, qui n’est pas particulièrement gaie, ni réussie. C’est peut-être, d’ailleurs, parce que Noriko est veuve et seule qu’elle peut s’ouvrir avec bonté à ses beaux-parents ; va savoir ! Les vieux comprennent sans révolte ce qui leur arrive, d’ailleurs : Quand les enfants vivent, ils deviennent lointains.

Ce film de 1953 préfigure d’ailleurs avec talent une réalité qui va devenir de plus en plus prégnante, du fait du ridicule allongement de l’existence humaine et de la déchéance évidente qu’elle induit pour les vieillards : l’admirable Amour de Michael Haneke montre avec une lucidité plus crue l’extrême solitude du personnage de Jean-Louis Trintignant face à sa fille Isabelle Huppert : quoi qu’on fasse, on ne peut combler un fossé béant.

Ce film de 1953 préfigure d’ailleurs avec talent une réalité qui va devenir de plus en plus prégnante, du fait du ridicule allongement de l’existence humaine et de la déchéance évidente qu’elle induit pour les vieillards : l’admirable Amour de Michael Haneke montre avec une lucidité plus crue l’extrême solitude du personnage de Jean-Louis Trintignant face à sa fille Isabelle Huppert : quoi qu’on fasse, on ne peut combler un fossé béant.

Un autre film, d’avant-guerre (1937) montrait aussi, sans doute de façon plus spectaculaire que Voyage à Tokyo, de façon moins pudique en tout cas les ravages de la vie qui passe ; c’est Au crépuscule de la vie (Place aux jeunes), de Leo McCarey : les vieux, quoi qu’on en dise, ça finit par gêner. Ce qui n’empêche pas de les pleurer, sincèrement, et de vouloir garder d’eux des souvenirs et des oripeaux.

Un autre film, d’avant-guerre (1937) montrait aussi, sans doute de façon plus spectaculaire que Voyage à Tokyo, de façon moins pudique en tout cas les ravages de la vie qui passe ; c’est Au crépuscule de la vie (Place aux jeunes), de Leo McCarey : les vieux, quoi qu’on en dise, ça finit par gêner. Ce qui n’empêche pas de les pleurer, sincèrement, et de vouloir garder d’eux des souvenirs et des oripeaux.

Il paraît que le film d’Ozu figure régulièrement dans la liste des meilleures œuvres cinématographiques de tous les temps, ce qui m’interloque tout de même beaucoup et me laissent penser que ces listes-là sont toutes pénétrées du politiquement correct qui exige qu’on glisse dans ses choix quelque chose de non-occidental ; parce que classer ce film subtil, mais aux images assez banales, filmé assez frontalement dans un Panthéon du Septième art est plutôt gonflé. Et en écrivant ceci, je m’efforce de faire abstraction de mon agacement devant la multiplication des courbettes que se font à tout instant les protagonistes et de ma stupéfaction de leur apparente impossibilité de s’embrasser ou seulement de se donner une accolade… Quel pays !

Il paraît que le film d’Ozu figure régulièrement dans la liste des meilleures œuvres cinématographiques de tous les temps, ce qui m’interloque tout de même beaucoup et me laissent penser que ces listes-là sont toutes pénétrées du politiquement correct qui exige qu’on glisse dans ses choix quelque chose de non-occidental ; parce que classer ce film subtil, mais aux images assez banales, filmé assez frontalement dans un Panthéon du Septième art est plutôt gonflé. Et en écrivant ceci, je m’efforce de faire abstraction de mon agacement devant la multiplication des courbettes que se font à tout instant les protagonistes et de ma stupéfaction de leur apparente impossibilité de s’embrasser ou seulement de se donner une accolade… Quel pays !