Poussières du Rien

Poussières du Rien

Qu’ils soient de l’enquiquinant Robert Bresson ou bien d’autres hiératiques, hautains, encapuchonnés réalisateurs, des films comme ça me semblent réservés à des spectateurs qui sont tout fiers de pouvoir, avec une certaine jactance, proclamer leur bon goût. Et aussi d’ajouter que ce genre de spectacle est destiné à une minorité intelligente, subtile, habituée à la réflexion existentielle et au cheminement élitiste. Autrement dit à l’élite qui sait mieux que vous ce qu’est véritablement le cinéma. J’ai entendu ce genre de propos, j’ai vu ce genre d’attitude mille fois, il y a cinquante ans et davantage, arborés par mes alors jeunes contemporains qui n’avaient que mépris pour Lautner ou Verneuil et se gargarisaient de Bergman, d’Antonioni ou de Resnais.

À dire vrai, Robert Bresson était un peu à part, moins adulé des gandins et des cinéphiles. Peut-être parce qu’il offrait les apparences d’un christianisme exigeant, avec le patronage du Journal d’un curé de campagne et de Georges Bernanos. Auteur d’une œuvre austère, guindée, rigide, emplie d’ellipses que l’on est prié d’admirer sans barguigner, dotée de dialogues minimalistes prononcés avec un goût revendiqué de la fausseté dramatique et de toute théâtralité, d’acteurs semblant porter sur eux tout le poids de la fatalité et de la misère du mode, fatalité et misère qui les guettent avec sévérité.

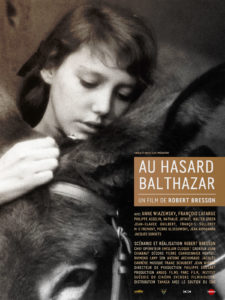

Il paraît que Au hasard Balthazar est un film-monde, devant quoi on est prié de s’incliner bien bas. Il est vrai que cette injonction émane de rien moins que le gugusse mirobolant du cinéma, Jean-Luc Godard, qu’on n’est pas vraiment étonné de trouver en pareille compagnie.

Mais même avec la meilleure volonté de l’univers je ne vois pas grand chose dans ce pensum constipé qui soit digne d’être apprécié. Je veux bien qu’on ait le plus souverain mépris pour les méandres du récit, qu’on tienne l’histoire pour une donnée négligeable et qu’on la traite par dessous la jambe. J’admets qu’on puisse considérer comme une sorte de parabole la misérable existence du pauvre âne Balthazar tour à tour choyé et écrasé de coups, à proportion que sa compagne et amie Marie (Anne Wiazemsky) s’en préoccupe. Mais j’aimerais tout de même qu’il y ait une certaine cohérence (et non pas forcément de la vraisemblance) entre tous les épisodes.

Bien sûr un réalisateur peut ambitionner de faire appel à l’intelligence des spectateurs qu’il a appelé à venir voir son film et il n’est pas anormal, précisément, qu’un spectateur soit amené à combler les trous de la narration, à saisir, dans tel ou tel changement des attitudes et des comportements, les signes d’une évolution matérielle ou intellectuelle. Il peut, de la même façon, admettre ce qui lui paraît exagéré, ou faux, ou ridicule. Que Marie, qui semble si sage et si tendrement éprise de son compagnon d’enfance Jacques (Walter Green) puisse se laisser séduire par ce minable voyou de Gérard (François Lafarge), que surgisse ce bizarre va-nu-pieds alcoolique Arnold (Jean-Claude Guilbert) dont on ne voit ni l’intérêt, ni le soubassement. Mais ce patchwork atone est composé de scènes dont on ne voit ni le lien, ni la nécessité, sauf à être un de ces critiques des Cahiers du cinéma qui trouveraient du sens à la captation du bourdonnement d’une mouche.

Pour remettre, en ce début d’année, cent sous dans la machine, je ne résiste pas au plaisir de citer les rosseries délicieuses et pertinentes d’Henri Jeanson sur l’ectoplasmique cinéma de Robert Bresson, et notamment sur Au hasard Balthazar qui, lors de sa sortie, ne fit, selon le grand scénariste et dialoguiste que traverser en flèche les écrans dans l’indifférence générale.

Jeanson s’emparant d’une interviouve télévisée de Bressonoù le psychotique réalisateur de tant de fariboles ennuyeuses avait déclaré L’idéal, pour moi, serait de ne rien montrer, embraye en un réjouissant Le rêve de M. Bresson est de tourner sans pellicule, sans acteurs, sans paysage, un film inexistant. Qu’il se rassure : c’est ce qu’il a toujours fait !