Gance, ses pompes et ses œuvres.

Gance, ses pompes et ses œuvres.

Mon exploration de l’œuvre d’Abel Gance n’ira sûrement pas plus loin et, stupéfait par la médiocrité de Lucrèce Borgia

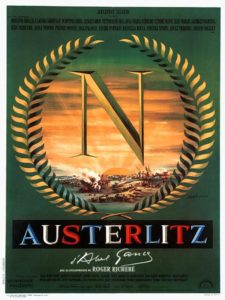

n’ira sûrement pas plus loin et, stupéfait par la médiocrité de Lucrèce Borgia et – plus encore ! – de La tour de Nesle, je ne rehausse pas mon jugement après cet Austerlitz

et – plus encore ! – de La tour de Nesle, je ne rehausse pas mon jugement après cet Austerlitz , qui fut un petit succès d’estime mais relégua aussi le flamboyant réalisateur de J’accuse au rang des has been définitifs.

, qui fut un petit succès d’estime mais relégua aussi le flamboyant réalisateur de J’accuse au rang des has been définitifs.

Le meilleur d’Austerlitz , c’est ce qui est le moins Gancien, ce qui, quoi qu’il en ait dit, mais comme l’en charge dans le supplément du DVD, Jean Tulard, à la fois historien de Napoléon Bonaparte et Pic de la Mirandole du cinéma, ce qui, donc, ressemble le plus au passé vu par Sacha Guitry

, c’est ce qui est le moins Gancien, ce qui, quoi qu’il en ait dit, mais comme l’en charge dans le supplément du DVD, Jean Tulard, à la fois historien de Napoléon Bonaparte et Pic de la Mirandole du cinéma, ce qui, donc, ressemble le plus au passé vu par Sacha Guitry : collection de mots, de scènes obligées par la légende historique, d’acteurs majeurs incarnant de petits rôles : O

: collection de mots, de scènes obligées par la légende historique, d’acteurs majeurs incarnant de petits rôles : O n est servi, là, et ça va même jusqu’à Orson Welles

n est servi, là, et ça va même jusqu’à Orson Welles , interprétant Robert Fulton, le génial inventeur étasunien du sous-marin, qui eût pu donner la supériorité militaire absolue à la France ! Mais il y a aussi Martine Carol

, interprétant Robert Fulton, le génial inventeur étasunien du sous-marin, qui eût pu donner la supériorité militaire absolue à la France ! Mais il y a aussi Martine Carol en Joséphine, la délicieuse Leslie Caron

en Joséphine, la délicieuse Leslie Caron en maîtresse légère, Jean Marais

en maîtresse légère, Jean Marais en Lazare Carnot, Vittorio De Sica

en Lazare Carnot, Vittorio De Sica en Pape Pie VII (Commediante ! Tragediante !), Georges Marchal

en Pape Pie VII (Commediante ! Tragediante !), Georges Marchal en Maréchal Lannes, Claudia Cardinale

en Maréchal Lannes, Claudia Cardinale en Pauline Bonaparte (la question des amours incestueuses avec son frère est effleurée), Elvire Popesco

en Pauline Bonaparte (la question des amours incestueuses avec son frère est effleurée), Elvire Popesco en Laëtitia, mère de l’Empereur, et Jack Palance

en Laëtitia, mère de l’Empereur, et Jack Palance , Michel Simon

, Michel Simon , Rossano Brazzi

, Rossano Brazzi …

…

La présence d’acteurs célèbres, le luxe des costumes et des décors, l’ampleur des mouvements de foule, c’est ce qu’il y a de meilleur dans ce genre de coproductions : on en a vraiment pour son argent et il ne manque ni un bouton de guêtre, ni une passementerie d’habit. Ajoutons que Pierre Mondy

La présence d’acteurs célèbres, le luxe des costumes et des décors, l’ampleur des mouvements de foule, c’est ce qu’il y a de meilleur dans ce genre de coproductions : on en a vraiment pour son argent et il ne manque ni un bouton de guêtre, ni une passementerie d’habit. Ajoutons que Pierre Mondy est un Napoléon plutôt convaincant, au moins autant, et un peu davantage que le Raymond Pellegrin

est un Napoléon plutôt convaincant, au moins autant, et un peu davantage que le Raymond Pellegrin du film

du film de Guitry

de Guitry ou les dizaines d’interprètes qui ont incarné l’Empereur, Daniel Auteuil

ou les dizaines d’interprètes qui ont incarné l’Empereur, Daniel Auteuil , Daniel Mesguich

, Daniel Mesguich ou Rod Steiger

ou Rod Steiger … Et que la mégalomanie de Gance

… Et que la mégalomanie de Gance , qui prétendait, à grands frais, tourner le Sacre dans Notre-Dame de Paris, contrebattue par le producteur, a donné la scène intelligente et assez émouvante où Philippe de Ségur (Jean-Louis Trintignant

, qui prétendait, à grands frais, tourner le Sacre dans Notre-Dame de Paris, contrebattue par le producteur, a donné la scène intelligente et assez émouvante où Philippe de Ségur (Jean-Louis Trintignant ), aide de camp de Napoléon, et consigné au Palais, décrit, pour la domesticité frémissante, le déroulement du Couronnement.

), aide de camp de Napoléon, et consigné au Palais, décrit, pour la domesticité frémissante, le déroulement du Couronnement.

Tout ça ne serait pas mal si la deuxième partie du film n’était aussi indigeste et ne le propulsait dans des durées peu convenables (près de trois heures) parce que la bataille est interminablement racontée, dans ses subtilités et ses finesses tactiques, comme si l’on était, en permanence, assis devant sa carte d’état-major ; rien n’est plus difficile à filmer que les batailles, moins les charges, affrontements, actes de bravoure, toujours spectaculaires, que les mouvements de troupe, les marches et contremarches, dissimulations, pièges et prises de position. Il y a des bibliothèques entières qui vous racontent comment la perte de la corne d’un bois, ou la prise d’une crête ont changé la face de la bataille ; hors pour des spécialistes, c’est profondément ennuyeux et peu lisible.

Tout ça ne serait pas mal si la deuxième partie du film n’était aussi indigeste et ne le propulsait dans des durées peu convenables (près de trois heures) parce que la bataille est interminablement racontée, dans ses subtilités et ses finesses tactiques, comme si l’on était, en permanence, assis devant sa carte d’état-major ; rien n’est plus difficile à filmer que les batailles, moins les charges, affrontements, actes de bravoure, toujours spectaculaires, que les mouvements de troupe, les marches et contremarches, dissimulations, pièges et prises de position. Il y a des bibliothèques entières qui vous racontent comment la perte de la corne d’un bois, ou la prise d’une crête ont changé la face de la bataille ; hors pour des spécialistes, c’est profondément ennuyeux et peu lisible.

Et ça dure, et ça dure, on descend du plateau de Pratzen, on fracture en les canonnant les étangs gelés pour que s’y noient les Austro-Russes, on y fait étalage de suffisance et d’esprit manœuvrier, sans que ça accroche vraiment. Gance

Et ça dure, et ça dure, on descend du plateau de Pratzen, on fracture en les canonnant les étangs gelés pour que s’y noient les Austro-Russes, on y fait étalage de suffisance et d’esprit manœuvrier, sans que ça accroche vraiment. Gance retrouve un instant ses idéaux pacifistes en montrant les horreurs de la guerre (le grognard Alboise – Michel Simon

retrouve un instant ses idéaux pacifistes en montrant les horreurs de la guerre (le grognard Alboise – Michel Simon – essorillé, un grenadier à la jambe arrachée, les gisants de la bataille) et achève son film, consensuellement (nous sommes en 1960 !) par une Marseillaise chantée à pleins poumons.

– essorillé, un grenadier à la jambe arrachée, les gisants de la bataille) et achève son film, consensuellement (nous sommes en 1960 !) par une Marseillaise chantée à pleins poumons.

On sait qu’alors ça va s’arrêter ; on n’en est pas mécontent.