Ivresse de la guerre

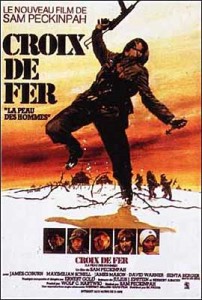

Naturellement, c’est du Peckinpah et ça ne peut pas laisser indifférent ; grands acteurs (James Coburn

et ça ne peut pas laisser indifférent ; grands acteurs (James Coburn époustouflant), grand spectacle, idées filmiques superbes (le générique de début, qui se déroule sur un fond musical de comptine chantée par des voix de tout petits enfants, images de légende dorée du national-socialisme – vigoureux pionniers dans la nature, à l’escalade des montagnes, gamins blonds et rieurs, Hitler affectueux père de famille de la nation allemande – images de l’adulation du peuple pour son Führer et images de réalité guerrière – déferlement des panzers, crépitement des mitrailleuses, défilé de prisonniers, accablement des hommes. Et le générique de fin – qu’il faut regarder jusqu’au bout, et qui reprend la comptine initiale – est magnifique aussi, dispensant jusqu’à l’écœurement l’illustration des horreurs de la guerre, de toutes les guerres, de toutes les violences guerrières.

époustouflant), grand spectacle, idées filmiques superbes (le générique de début, qui se déroule sur un fond musical de comptine chantée par des voix de tout petits enfants, images de légende dorée du national-socialisme – vigoureux pionniers dans la nature, à l’escalade des montagnes, gamins blonds et rieurs, Hitler affectueux père de famille de la nation allemande – images de l’adulation du peuple pour son Führer et images de réalité guerrière – déferlement des panzers, crépitement des mitrailleuses, défilé de prisonniers, accablement des hommes. Et le générique de fin – qu’il faut regarder jusqu’au bout, et qui reprend la comptine initiale – est magnifique aussi, dispensant jusqu’à l’écœurement l’illustration des horreurs de la guerre, de toutes les guerres, de toutes les violences guerrières.

Le carton de fin dit d’ailleurs assez que Peckinpah attaque tous azimuts : il cite les mots célèbres de Bertolt Brecht

attaque tous azimuts : il cite les mots célèbres de Bertolt Brecht :

:

Ne vous réjouissez pas de sa défaite, vous les hommes

Car même si le monde s’est levé pour arrêter l’ordure,

La traînée qui l’a mise au monde est à nouveau en rut

(La dernière ligne est plus souvent traduite par le démonstratif : Car le ventre est encore fécond, d’où a surgi la bête immonde).

C’est l’âme de la guerre que Peckinpah

C’est l’âme de la guerre que Peckinpah et Brecht

et Brecht visent ; mais donc aussi l’âme des guerriers. Et c’est là, il me semble, que le film rate un peu son sujet.

visent ; mais donc aussi l’âme des guerriers. Et c’est là, il me semble, que le film rate un peu son sujet.

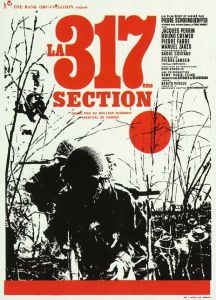

La comparaison peut paraître acrobatique, mais elle s’est imposée à moi : le grand film sur l’esprit du guerrier, ce n’est pas Croix de fer , c’est La 317e section

, c’est La 317e section , parce que c’est presque une épure dégagée de toute charge romanesque et que ce qui se passe entre le sous-lieutenant Torrens (Jacques Perrin

, parce que c’est presque une épure dégagée de toute charge romanesque et que ce qui se passe entre le sous-lieutenant Torrens (Jacques Perrin ) et l’adjudant Willsdorf (Bruno Cremer

) et l’adjudant Willsdorf (Bruno Cremer ) est de l’ordre de la démonstration au tableau noir (j’y reviendrai un de ces quatre sur le fil du film de Pierre Schoendoerffer

) est de l’ordre de la démonstration au tableau noir (j’y reviendrai un de ces quatre sur le fil du film de Pierre Schoendoerffer ).

).

Or ce qui me paraît un peu faible, dans Croix de fer , c’est l’argument assez emphatique, et la confrontation presque mélodramatique entre le feldwebel Steiner (James Coburn

, c’est l’argument assez emphatique, et la confrontation presque mélodramatique entre le feldwebel Steiner (James Coburn ) et le capitaine Stransky (Maximilian Schell

) et le capitaine Stransky (Maximilian Schell ), caricatural junker (hobereau prussien). Les éléments dramatiques mis en scène interfèrent alors trop et ne permettent pas d’avoir, sur la fascinante personnalité de Steiner le regard distant qui donnerait l’occasion de s’interroger à la fois sur la fascination de la guerre, de la violence guerrière, d’une part et, d’autre part, sur l’adéquation parfaite du caractère et de la personnalité de certains individus à des situations aussi difficiles et exceptionnelles.

), caricatural junker (hobereau prussien). Les éléments dramatiques mis en scène interfèrent alors trop et ne permettent pas d’avoir, sur la fascinante personnalité de Steiner le regard distant qui donnerait l’occasion de s’interroger à la fois sur la fascination de la guerre, de la violence guerrière, d’une part et, d’autre part, sur l’adéquation parfaite du caractère et de la personnalité de certains individus à des situations aussi difficiles et exceptionnelles.

Parodiant je ne sais plus qui (Pierre Dac

Parodiant je ne sais plus qui (Pierre Dac ? Jean Yanne

? Jean Yanne ? Pierre Desproges

? Pierre Desproges ?) on pourrait écrire, je crois : La guerre remonte à la plus haute antiquité – ce qui entraîne à écrire qu’il est passablement vain de s’en désoler et de penser qu’un film peut entraîner cette brave fille d’Humanité sur des chemins de lait et de miel ; la fascination que nous ressentons pour la violence guerrière, même si elle s’accompagne d’un rejet intellectualisé et des meilleures intentions du monde est tout de même présentée avec pas mal d’ambiguïté dans Croix de fer

?) on pourrait écrire, je crois : La guerre remonte à la plus haute antiquité – ce qui entraîne à écrire qu’il est passablement vain de s’en désoler et de penser qu’un film peut entraîner cette brave fille d’Humanité sur des chemins de lait et de miel ; la fascination que nous ressentons pour la violence guerrière, même si elle s’accompagne d’un rejet intellectualisé et des meilleures intentions du monde est tout de même présentée avec pas mal d’ambiguïté dans Croix de fer comme, en général, dans la relation qu’en ont faite beaucoup de ceux qui l’ont vécue.

comme, en général, dans la relation qu’en ont faite beaucoup de ceux qui l’ont vécue.

Montherlant écrit quelque part : La guerre fait émerger une fraternité insoupçonnée et insoupçonnable; elle fait jaillir autant chez le soldat que le civil une formidable grandeur que la paix flonflon ne saurait connaître ni reconnaître ; et il serait trop facile de traiter l’auteur du Chant funèbre pour les morts de Verdun de fasciste ou d’exalté ; la fraternité d’armes vécue par Steiner et son groupe, le dévouement, le sacrifice, la générosité sont de fortes évidences qui dépassent l’anecdote ; il me semble d’autant plus regrettable que le film vague et vogue un peu n’importe comment, avec des tas d’histoires périphériques (j’inclus l’idylle rapide avec Senta Berger

écrit quelque part : La guerre fait émerger une fraternité insoupçonnée et insoupçonnable; elle fait jaillir autant chez le soldat que le civil une formidable grandeur que la paix flonflon ne saurait connaître ni reconnaître ; et il serait trop facile de traiter l’auteur du Chant funèbre pour les morts de Verdun de fasciste ou d’exalté ; la fraternité d’armes vécue par Steiner et son groupe, le dévouement, le sacrifice, la générosité sont de fortes évidences qui dépassent l’anecdote ; il me semble d’autant plus regrettable que le film vague et vogue un peu n’importe comment, avec des tas d’histoires périphériques (j’inclus l’idylle rapide avec Senta Berger ; c’est un peu comme si dans L’Armée des ombres

; c’est un peu comme si dans L’Armée des ombres , on avait fait coucher Gerbier (Lino Ventura

, on avait fait coucher Gerbier (Lino Ventura ) avec une belle fille rencontrée lors d’une de ses missions).

) avec une belle fille rencontrée lors d’une de ses missions).

Maintenant, et évidemment, Peckinpah est un formidable réalisateur, un cinéaste qui donne à voir et qui sait filmer et magnifier chaque séquence pour la rendre, à tour de rôle, émouvante, bouleversante, haletante, terrifiante et qui ne mégote pas sur les effets. Et c’est un tour de force, aussi, que d’avoir établi une empathie du spectateur avec une unité de la Wehrmacht, alors même que tous les codes mentaux conduiraient normalement à se réjouir de la déroute ; mais je demeure en regret qu’il n’ait pas tourné un film plus sec, plus distant, plus austère. Il y avait de quoi faire !

est un formidable réalisateur, un cinéaste qui donne à voir et qui sait filmer et magnifier chaque séquence pour la rendre, à tour de rôle, émouvante, bouleversante, haletante, terrifiante et qui ne mégote pas sur les effets. Et c’est un tour de force, aussi, que d’avoir établi une empathie du spectateur avec une unité de la Wehrmacht, alors même que tous les codes mentaux conduiraient normalement à se réjouir de la déroute ; mais je demeure en regret qu’il n’ait pas tourné un film plus sec, plus distant, plus austère. Il y avait de quoi faire !