Et à un moment donné, à une petite demi-heure de la fin du film, Jacques Audiard décide de l’achever, à tous les sens du terme. C’est-à-dire qu’il le conclut, le fait avancer vers une issue improbable et cela trop rapidement. Et en même temps il l’achève, le tue en changeant radicalement son ton et son atmosphère. Jusque là, c’était bien, sans être très bien (un bon ton en dessous de Un prophète), mais ça avait de la cohérence et de l’originalité. Mais le réalisateur change de main, de rythme et d’esprit, s’embarque sans raison dans un truc hyper violent, à la limite du ridicule.

Lors du dernier quart d’heure j’ai cru me retrouver dans une resucée de Die hard et de ses suites, avec un Bruce Willis transformé en Dheepan, brun Tamoul (Antonythasan Jesuthasan), alors doté d’une capacité à se sortir des pires embûches et de tuer tout ce qui fait mine de bouger. Et, en plus, après la sauvagerie, les dernières images s’engluent dans un océan de guimauve.

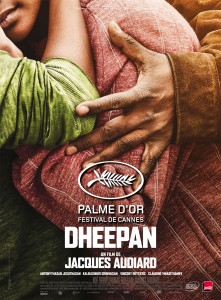

En tout cas, on sort de la salle de cinéma un peu déçu, alors que tout avait plutôt bien commencé. Cette déception passée on peut se dire que, comme tous les films de Jacques Audiard, Dheepan vaut mieux que toutes les nouilleries formatées pour la télévision et financées par le CNC avec l’argent du contribuable. Mais d’une Palme d’or cannoise (il est vrai sans doute accordée en sorte de compensation pour n’avoir pas couronné De rouille et d’os l’année d’Amour), on attendait tout de même un peu mieux.

En tout cas, on sort de la salle de cinéma un peu déçu, alors que tout avait plutôt bien commencé. Cette déception passée on peut se dire que, comme tous les films de Jacques Audiard, Dheepan vaut mieux que toutes les nouilleries formatées pour la télévision et financées par le CNC avec l’argent du contribuable. Mais d’une Palme d’or cannoise (il est vrai sans doute accordée en sorte de compensation pour n’avoir pas couronné De rouille et d’os l’année d’Amour), on attendait tout de même un peu mieux.

D’abord une sorte de long prologue. Dans un camp de réfugiés, au Sri Lanka, une fausse famille, un couple de rencontre, une fillette orpheline, se constitue afin de passer dans l’Éden européen. Brutalités des passeurs, soumission des fugitifs, passage obligatoire dans un autre monde, mensonges, aides sociales, vies de bric et de broc. Trois survivants d’une guerre épouvantable qui se retrouvent en Europe, en France, effarés, stupéfaits, qui ne connaissent pas un mot de la langue, qui ignorent tous les codes, les habitudes, les façons de faire d’un pays si loin de chez eux, qui n’ont pas un sou.

Regard étranger sur nos habitudes et notre mode de vie, notre prospérité et nos lâchetés : toute la critique a opportunément relevé que Jacques Audiard réalisait, d’une certaine façon, les Lettres persanes de notre temps. Des Persans qui découvrent un monde épouvantable là où ils pensaient trouver une oasis de paix. Sans doute les bandes des cités n’assassinent-elles pas autant que ne le font les gangs du Sri Lanka, mais elles règnent sur des territoires où, depuis longtemps, plus un policier ne peut pointer son nez. Un territoire français perdu corps et bien, en situation de presque indépendance, irrigué par la multiplicité rémunératrice des aides sociales et davantage encore par le trafic de drogue, entreprise très prospère parfaitement organisée, dont tous les habitants sont plus ou moins complices, rouages indispensables d’une entreprise modèle d’un capitalisme sauvage et efficace.

Regard étranger sur nos habitudes et notre mode de vie, notre prospérité et nos lâchetés : toute la critique a opportunément relevé que Jacques Audiard réalisait, d’une certaine façon, les Lettres persanes de notre temps. Des Persans qui découvrent un monde épouvantable là où ils pensaient trouver une oasis de paix. Sans doute les bandes des cités n’assassinent-elles pas autant que ne le font les gangs du Sri Lanka, mais elles règnent sur des territoires où, depuis longtemps, plus un policier ne peut pointer son nez. Un territoire français perdu corps et bien, en situation de presque indépendance, irrigué par la multiplicité rémunératrice des aides sociales et davantage encore par le trafic de drogue, entreprise très prospère parfaitement organisée, dont tous les habitants sont plus ou moins complices, rouages indispensables d’une entreprise modèle d’un capitalisme sauvage et efficace.

Toute cette partie de Dheepan est très intéressante, bien filmée, intelligente. Appropriation du territoire par les gangs, soumission de ceux qui n’en font pas partie, qui filent doux en faisant mine de ne rien voir, rien entendre, rien comprendre. Surtout pour des gens qui ont quitté un camp asiatique où s’entassaient à perte de vue des milliers de miséreux et qui, abasourdis, mais habitués à une forme d’extrême violence et au plus extrême dénuement ont tendance à trouver acceptables et même presque normales la saleté, la laideur, la dureté des cités, leurs ascenseurs en panne, leurs pelouses esquintées, leurs cages d’escalier sonores, les invectives perpétuelles des racailles qui ne semblent pouvoir se parler qu’en hurlant.

Toute cette partie de Dheepan est très intéressante, bien filmée, intelligente. Appropriation du territoire par les gangs, soumission de ceux qui n’en font pas partie, qui filent doux en faisant mine de ne rien voir, rien entendre, rien comprendre. Surtout pour des gens qui ont quitté un camp asiatique où s’entassaient à perte de vue des milliers de miséreux et qui, abasourdis, mais habitués à une forme d’extrême violence et au plus extrême dénuement ont tendance à trouver acceptables et même presque normales la saleté, la laideur, la dureté des cités, leurs ascenseurs en panne, leurs pelouses esquintées, leurs cages d’escalier sonores, les invectives perpétuelles des racailles qui ne semblent pouvoir se parler qu’en hurlant.

Le trio simplement rassemblé par le hasard, Dheepan (Antonythasan Jesuthasan), Yalini (Kalieaswari Srinivasan) et la petite Illayaal (Claudine Vinasithamby) est en train de s’intégrer, apprend le français, commence à sortir de la misère (on perçoit tout au long le changement : vêtements, téléphones portables, nourriture). Le film pourrait s’arrêter là : pas grand chose mais mieux que rien pour les trois réfugiés. Mais Jacques Audiard croit qu’il faut conclure (je ne raconte pas comment). Et ça rate. Bien dommage.