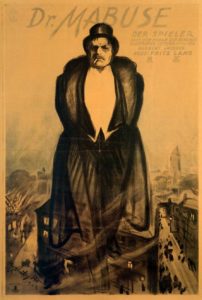

Pour n’avoir jamais lu la moindre ligne des romans d’aventure de Norbert Jacques, écrivain luxembourgeois qui ont tenté de donner au Docteur Mabuse une silhouette analogue à celle de l’immense Fantômas, je suis bien incapable de dire s’il y avait dans ce qu’il écrivait le même cynisme et la même cruauté que celle des livres de Pierre Souvestre et Marcel Allain. C’est fort possible, mais enfin ça ne peut être qu’une copie, possiblement très réussie, je veux bien le croire, de la légende sombre de cette sorte de Démon du Mal. Pourquoi pas ? Toujours est-il que dans l’Allemagne terriblement complexée des lendemains de sa défaite, cette sorte de génie maléfique a connu un succès à la mesure de sa malfaisance ; certains en ont d’ailleurs interprété sa prévalence comme une figure du nazisme qui pointait son nez. Pourquoi pas, d’ailleurs ? L’éternelle Germanie est toujours prête à se donner à un épouvantable maître… Voilà un fait de nature.

Près de 5 heures de film muet en deux époques. J’ai quelquefois trouvé que j’avais bien du mérite à regarder un aussi long pensum et j’ai bien souvent manqué de regimber : il y a tant et tant de films aimables, plaisants, agréables, séduisants à revoir ou à découvrir ! Mais enfin, c’est un peu comme lorsque, voulant acquérir un peu de culture littéraire, on se plonge dans La chanson de Roland à peu près traduite par Joseph Bédier ou dans La conquête de Constantinople de Villehardouin présentée par Albert Pauphilet : on s’enquiquine un peu mais on est parallèlement conscient de nourrir une toute petite partie profonde (et serpentine) de son cerveau. En d’autres termes, ça ne peut pas faire de mal, mais on est content que ça s’achève.

Près de 5 heures de film muet en deux époques. J’ai quelquefois trouvé que j’avais bien du mérite à regarder un aussi long pensum et j’ai bien souvent manqué de regimber : il y a tant et tant de films aimables, plaisants, agréables, séduisants à revoir ou à découvrir ! Mais enfin, c’est un peu comme lorsque, voulant acquérir un peu de culture littéraire, on se plonge dans La chanson de Roland à peu près traduite par Joseph Bédier ou dans La conquête de Constantinople de Villehardouin présentée par Albert Pauphilet : on s’enquiquine un peu mais on est parallèlement conscient de nourrir une toute petite partie profonde (et serpentine) de son cerveau. En d’autres termes, ça ne peut pas faire de mal, mais on est content que ça s’achève.

Déjà, n’incriminons pas la qualité de l’édition de ce film presque centenaire (1922) : son image a été pieusement restaurée jusqu’à obtenir une qualité quasiment parfaite et il a été sonorisé de façon qu’il donne à nos oreilles habituées au bruit leur content de sonorités ; on peut d’ailleurs, tout en en reconnaissant l’absolue nécessité (puisque aucune parole enregistrée ne peut venir l’interrompre) regretter l’omniprésence d’une musique d’accompagnement qui ne m’a pas toujours paru bien adaptée aux situations, qui se recopie et s’accumule, se répète et se singe, devient finalement bien agaçante. Je ne nie pas qu’il soit compliqué d’écrire une partition aussi longue et d’accompagner par des notes des aventures aussi rocambolesques, mais je ne suis pas très convaincu par ce qu’a écrit Aljoscha Zimmermann, qui est souvent criard, ostentatoire, prétentieux.

Qui est Mabuse ? Un génie du Mal, donc. Un de ces hommes qui entendent imposer au monde leur puissance et davantage encore, leur volonté. Mabuse est bien davantage fou que ne l’est Fantômas, dont les lignes de force nous sont compréhensibles, d’une certaine façon. Mabuse, paranoïaque absolu, souhaite asservir le monde moins pour le modeler que pour le détruire, en fin de compte ; par volonté de puissance, par haine absolue de soi et des autres (ah, prendre l’humanité dans sa main et la réduire en cendres comme le dit à peu près le Souvarine de Germinal).

Tout cela serait assez grisant si Fritz Lang, de ces prémisses grandioses, ne tirait qu’une sorte de serial languissant où peu de scènes sont à la mesure de l’ambition démoniaque manifestée. Je ne méconnais pas que les moyens d’expression du cinéma de 1922 limitaient assez le propos ; n’empêche qu’il manque tout de même beaucoup au récit pour tirer vers l’angoisse et sortir d’une assez banale histoire où un criminel (Rudolf Klein-Rogge), grâce à des aptitudes remarquables au déguisement et à des talents de persuasion hypnotique parvient à rafler des sous et à conduire de pauvres diables vers l’abjection et le suicide.

Car autour de ce manipulateur effrayant, il y a toute une bande de séides, d’affidés, attachés à Mabuse par des liens de fascination absolue et que le cinéaste met à peine en valeur : je l’ai cent fois écrit, ce qui est fascinant dans toutes les sortes de sectes, c’est l’affiliation des disciples, prêts à tout pour leur Maître : que Fritz Lang effleure seulement ce qu’est la soumission parfaite – jusqu’à la mort – de Cara Carozza, la danseuse (Aud Egede Nissen) pour celui qu’elle aime et qu’elle sert sans réserve, qu’il montre seulement le dévouement des complices, les tueurs Hawash (Charles Puffy) et Georg (Hans Adalbert Schlettow), le cocaïnomane Spoerri (Robert Forster-Larrinaga), la servante Fine (Grete Berger), les hommes de main qui meurent sans sourciller, sans crainte, pour celui qu’ils ont choisi de servir marque les limites du film.

Le Mal n’est pas une mince affaire. Pour l’incarner, il aurait fallu disposer d’un acteur qui ait bien davantage de stature, d’aspect, de charisme que Rudolf Klein-Rogge], qui roule des yeux et prend des poses avantageuses ; c’est un peu comme si Terence Fisher avait fait interpréter Le cauchemar de Dracula à Michel Galabru. Je m’efforce d’oublier que le film a cent ans, que les mimiques du muet, les postures effrayées qui viennent du théâtre du mélodrame, que les contraintes techniques qui obligent à filmer frontalement ne pouvaient pas permettre davantage. N’empêche que mes cinq heures passées me demeurent lourdes.