Pendant presque toute la première heure du film – qui en compte tout de même trois – j’ai irrésistiblement songé au plus grand roman d’avant-guerre de Jean Giono, Que ma joie demeure où un inconnu, Bobi, arrive sans apparente raison dans une communauté villageoise d’un plateau perdu loin du monde et y apporte le goût et le sens de l’inutile, c’est-à-dire de la beauté, par toute la force d’une parole nouvelle.

Il y a, entre Que ma joie demeure et Dogville d’immenses espaces de différence, mais aussi l’analogie de la survenue d’un personnage qui va bouleverser l’ordre statique du monde – la lèpre de l’ennui, écrira Giono. Les habitants, ici et là confinés dans leur égoïsme et leur solitude intérieure, vont découvrir dans l’un et l’autre récit, plus fugacement ici, plus durablement là, l’éclat d’une autre façon de voir le monde.

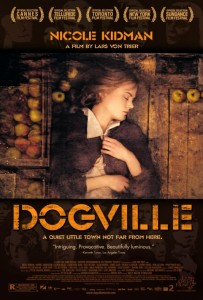

La comparaison s’arrête ici, à la première heure et même un peu en deçà. Les paysans gioniens du plateau Gremone continueront sûrement, au moins un long temps après le départ de Bobi, à cultiver la joie ; les habitants de Dogville commencent à basculer à nouveau vers l’ordre ancien et le feront de plus en plus radicalement peu après le banquet du 4 juillet, fête nationale, sorte de l’acmé de l’utopie harmonieuse apportée dans les deux œuvres par l’arrivée de l’autre. Et pourtant, chez Jean Giono comme chez Lars von Trier, c’est de l’égoïsme de la passion charnelle que surgit le poison. Dès que Bobi a cédé au désir d’une des femmes du plateau, dès que Grace (Nicole Kidman) a dû succomber au chantage de Chuck (Stellan Skarsgård), l’équilibre explose.

La comparaison s’arrête ici, à la première heure et même un peu en deçà. Les paysans gioniens du plateau Gremone continueront sûrement, au moins un long temps après le départ de Bobi, à cultiver la joie ; les habitants de Dogville commencent à basculer à nouveau vers l’ordre ancien et le feront de plus en plus radicalement peu après le banquet du 4 juillet, fête nationale, sorte de l’acmé de l’utopie harmonieuse apportée dans les deux œuvres par l’arrivée de l’autre. Et pourtant, chez Jean Giono comme chez Lars von Trier, c’est de l’égoïsme de la passion charnelle que surgit le poison. Dès que Bobi a cédé au désir d’une des femmes du plateau, dès que Grace (Nicole Kidman) a dû succomber au chantage de Chuck (Stellan Skarsgård), l’équilibre explose.

Le récit de Von Trier devient de plus acide, de plus en plus sombre, de plus en plus tragique. Seul son aspect volontairement outrageusement théâtral, en le confinant dans le domaine de la parabole, ou davantage encore de la fable, permet qu’on le supporte et que le massacre des dernières images, des enfants assassinés devant leur mère suppliante apparaisse comme une conséquence sinon juste, du moins évidente de ce qui s’est passé jusqu’alors.

G race réduite à l’état de bête de somme et d’objet sexuel de la communauté, devient le symbole/victime de la noirceur humaine : égoïsme, lâcheté, veulerie, jalousie, cruauté, cupidité, vengeance. Riche palette de l’ordinaire et commune indifférence.

race réduite à l’état de bête de somme et d’objet sexuel de la communauté, devient le symbole/victime de la noirceur humaine : égoïsme, lâcheté, veulerie, jalousie, cruauté, cupidité, vengeance. Riche palette de l’ordinaire et commune indifférence.

Je conçois tout à fait qu’on puisse avoir une certaine aversion pour le personnage outrageant de Lars von Trier qui, s’il s’est éloigné des rigides principes du Dogme95 qu’il avait édictés, peut mettre sacrément mal à l’aise. J’ai eu du mal avec Antichrist, j’ai beaucoup aimé L’hôpital et ses fantômes et demeure émerveillé devant Melancholia ; je ne suis pas certain d’avoir envie de regarder Nymphomaniac. N’empêche que, qu’on le veuille ou non, il laisse une sacrée trace fumante et une odeur forte dans le cinéma consensuel acidulé d’aujourd’hui.

Ah ! J’allais oublier ! Il faut absolument regarder jusqu’au bout le générique de fin, sorte de compilation de photographies toutes plus glaçantes et désolées sur la misère humaine. C’est important.