Entre la lumière et les ténèbres.

Entre la lumière et les ténèbres.

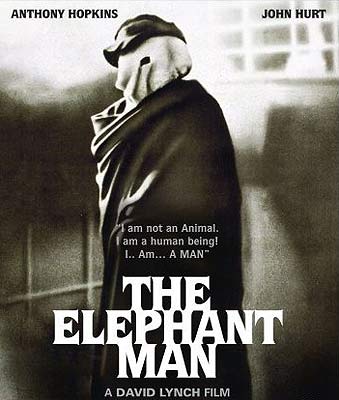

Il est bien certain que lorsque l’on sortait de la salle de cinéma, en 1980, après qu’on avait vu la triste et larmoyante histoire d’Elephant man, on n’était pas très à l’aise mais on se demandait quelle était la part de la fiction d’épouvante et la part de la réalité vécue. Et comme on n’avait alors jamais entendu parler de David Lynch,

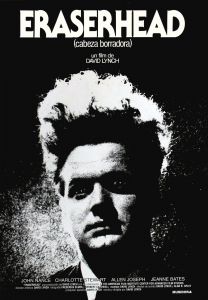

on n’était pas très à l’aise mais on se demandait quelle était la part de la fiction d’épouvante et la part de la réalité vécue. Et comme on n’avait alors jamais entendu parler de David Lynch, qui n’avait alors réalisé que le confidentiel Eraserhead,

qui n’avait alors réalisé que le confidentiel Eraserhead, on était très impressionné.

on était très impressionné.

On l’est, il me semble, un peu moins aujourd’hui, même si la construction dramatique est parfaite et si réussie qu’est la photographie rigide, noirâtre, pluvieuse de Freddie Francis (qui s’essaya, avec la Hammer

(qui s’essaya, avec la Hammer à quelques assez médiocres réalisations plus classiques).

à quelques assez médiocres réalisations plus classiques).

C’est tout de même moins poignant que Freaks,

C’est tout de même moins poignant que Freaks, qui est beaucoup plus triste et désespérant. Bien sûr je ne vais pas prétendre que l’existence du pauvre John Merrick a été semée de lys et de roses et je ne peux, comme quiconque, imaginer sans émotion ce que peut être la vie d’un pauvre être frappé d’une si grave infirmité. Si je lis que le véritable Merrick, dont l’histoire a été adaptée avec une relative fidélité, s’est lui-même placé, pour survivre, dans des baraques foraines qui présentaient à la curiosité dévorante de notre humanité les anomalies de la nature, ça n’en rend pas le destin plus enviable.

qui est beaucoup plus triste et désespérant. Bien sûr je ne vais pas prétendre que l’existence du pauvre John Merrick a été semée de lys et de roses et je ne peux, comme quiconque, imaginer sans émotion ce que peut être la vie d’un pauvre être frappé d’une si grave infirmité. Si je lis que le véritable Merrick, dont l’histoire a été adaptée avec une relative fidélité, s’est lui-même placé, pour survivre, dans des baraques foraines qui présentaient à la curiosité dévorante de notre humanité les anomalies de la nature, ça n’en rend pas le destin plus enviable.

Mais ce qui me gêne passablement à la re-vision d’Elephant man c’est la dégoulinade parallèle des abjections et des bienveillances, là où Freaks

c’est la dégoulinade parallèle des abjections et des bienveillances, là où Freaks montre bien davantage, dans sa sécheresse entomologique (et malgré l’artifice romanesque de la méchante fille prétendument séduite par un nain riche) la séparation absolue que crée le handicap. Elephant man,

montre bien davantage, dans sa sécheresse entomologique (et malgré l’artifice romanesque de la méchante fille prétendument séduite par un nain riche) la séparation absolue que crée le handicap. Elephant man, qui a tant et tant de qualités, esthétiques et humanistes, est tout de même bien manichéen.

qui a tant et tant de qualités, esthétiques et humanistes, est tout de même bien manichéen.

Que le Merric k réel ait été soutenu et aidé par la reine Victoria et plusieurs personnalités médicales, qu’il ait bénéficié d’une sorte d’aspiration de charité publique n’est pas contestable et n’a rien qui surprenne vraiment. Qu’il ait, comme dans le film, été une sorte d’ami proche de ces personnalités et d’arbitre des élégances de Londres à la fin du siècle me semble plus douteux. Et lorsque, dans un récit aussi tragique, on introduit tant de compassion et de bienveillance, il y a quelque chose qui cloche.

k réel ait été soutenu et aidé par la reine Victoria et plusieurs personnalités médicales, qu’il ait bénéficié d’une sorte d’aspiration de charité publique n’est pas contestable et n’a rien qui surprenne vraiment. Qu’il ait, comme dans le film, été une sorte d’ami proche de ces personnalités et d’arbitre des élégances de Londres à la fin du siècle me semble plus douteux. Et lorsque, dans un récit aussi tragique, on introduit tant de compassion et de bienveillance, il y a quelque chose qui cloche.

Admirons néanmoins la façon dont Lynch a représenté la grande capitale, dont les faubourgs pauvres donnent une forte image de l’enfer tel qu’on peut se l’imaginer. Coexistence de la misère des faubourgs, du scientisme omniprésent, d’une certaine bonne conscience protestante reliée à une obligation personnelle de dévouement (l’attitude exemplaire et tout à la fois rigide des infirmières), de la fantastique séparation des classes sociales….

a représenté la grande capitale, dont les faubourgs pauvres donnent une forte image de l’enfer tel qu’on peut se l’imaginer. Coexistence de la misère des faubourgs, du scientisme omniprésent, d’une certaine bonne conscience protestante reliée à une obligation personnelle de dévouement (l’attitude exemplaire et tout à la fois rigide des infirmières), de la fantastique séparation des classes sociales….

Le meilleur du film est là-dedans, davantage que dans le personnage monstrueux interprété par John Hurt,

Le meilleur du film est là-dedans, davantage que dans le personnage monstrueux interprété par John Hurt, dont je ne suis pas sûr que Lynch

dont je ne suis pas sûr que Lynch ait eu raison de le dévoiler autant et si vite, alors que son caparaçon de hardes, sa cagoule percée d’un seul orifice est bien plus angoissante. On finit en tout cas par s’habituer à ce pauvre corps torturé. Beaucoup plus en tout cas qu’à l’ignominie des hommes, l’homme aux prostituées (David Ryall), Jim, le gardien de nuit (Michael Elphick) ou le pire, Bytes (Freddie Jones) qui porte en lui toute l’ignominie du monde (la façon dont il cherche une connivence avec le docteur Treves (Anthony Hopkins)

ait eu raison de le dévoiler autant et si vite, alors que son caparaçon de hardes, sa cagoule percée d’un seul orifice est bien plus angoissante. On finit en tout cas par s’habituer à ce pauvre corps torturé. Beaucoup plus en tout cas qu’à l’ignominie des hommes, l’homme aux prostituées (David Ryall), Jim, le gardien de nuit (Michael Elphick) ou le pire, Bytes (Freddie Jones) qui porte en lui toute l’ignominie du monde (la façon dont il cherche une connivence avec le docteur Treves (Anthony Hopkins) qu’il soupçonne évidemment d’on ne sait quelle perversité sexuelle…).

qu’il soupçonne évidemment d’on ne sait quelle perversité sexuelle…).

Sujet fort, traitement plus superficiel, en quelque sorte.