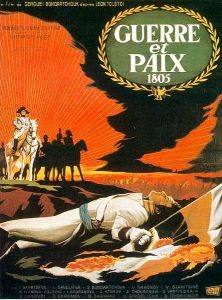

D’un roman-fleuve torrentueux, complexe, empli de personnages dont les mentalités ne correspondent pas toujours avec les nôtres, occidentales et souvent mesquines, on peut tirer un résumé qui demeure à la surface des choses, malgré de jolies qualités : c’est le film de King Vidor en 1956, grande machine hollywoodienne où les rôles principaux sont tenus par Mel Ferrer, Henry Fonda et Audrey Hepburn ; qui dure tout de même 3 heures et demie. On peut faire aussi des feuilletons télévisés dont on devine qu’ils ont privilégié les différentes broderies sentimentales en taillant sur l’essentiel : la singularité de la Russie.

On peut enfin plonger dans la puissance et la profondeur de Léon Tolstoï, son amour immense de la terre russe, la capacité infinie de son peuple à résister à toutes les formes d’assujettissement (on le voit très bien en 2024 !), Et de ce roman-monde, on va donc faire un film-monde, dont le flot va courir dans tous les sens – et sans doute quelquefois un peu trop, c’est pour cela que mon appréciation n’est pas absolue – un flot qui, tout au long de ses quatre parties ne va jamais cesser de jaillir et de rebondir. Selon les versions, Bondartchouk a présenté une oeuvre qui s’étend sur 7 ou 8 heures. La durée du filmage complète atteint plus de cinq ans et les moyens employés sont à la mesure de ce que voulait présenter l’alors arrogante Union soviétique : 120.000 figurants pour la seule bataille de Borodino, que, chez nous, on appelle bataille de la Moskova, chacune de nos nations en revendiquant la victoire.

On peut enfin plonger dans la puissance et la profondeur de Léon Tolstoï, son amour immense de la terre russe, la capacité infinie de son peuple à résister à toutes les formes d’assujettissement (on le voit très bien en 2024 !), Et de ce roman-monde, on va donc faire un film-monde, dont le flot va courir dans tous les sens – et sans doute quelquefois un peu trop, c’est pour cela que mon appréciation n’est pas absolue – un flot qui, tout au long de ses quatre parties ne va jamais cesser de jaillir et de rebondir. Selon les versions, Bondartchouk a présenté une oeuvre qui s’étend sur 7 ou 8 heures. La durée du filmage complète atteint plus de cinq ans et les moyens employés sont à la mesure de ce que voulait présenter l’alors arrogante Union soviétique : 120.000 figurants pour la seule bataille de Borodino, que, chez nous, on appelle bataille de la Moskova, chacune de nos nations en revendiquant la victoire.

C’est dire que ce n’est pas un film commun, en tout cas habituel ; pour le regarder, il faut avoir une certaine familiarité avec le roman et aussi être très vigilant, très attentif : car l’intrigue est complexe et son cheminement souvent déroutant : plusieurs personnages de la haute aristocratie russe dont de destin va basculer, principalement du fait de la folie impérialiste de Napoléon.

C’est dire que ce n’est pas un film commun, en tout cas habituel ; pour le regarder, il faut avoir une certaine familiarité avec le roman et aussi être très vigilant, très attentif : car l’intrigue est complexe et son cheminement souvent déroutant : plusieurs personnages de la haute aristocratie russe dont de destin va basculer, principalement du fait de la folie impérialiste de Napoléon.

Il n’est évidemment pas question de donner le moindre résumé des longues et complexes intrigues qui parsèment le film : comme il est à peu près fidèle au roman, on se reportera utilement à la très bonne exploration détaillée qu’en donne Wikipédia ; ce qui en a été retranché n’est pourtant pas sans intérêt et porte principalement, à mon sens, sur la mise de côté de l’engagement maçonnique de Pierre Bézoukhov (interprété d’ailleurs remarquablement bien par Bondartchouk lui-même) et sur ses velléités vaines de le mettre en pratique. Le film alterne les réflexions amères sur la folie des hommes, quelquefois un peu languissantes (Léon Tolstoï n’est pas Fedor Dostoïevski) et les moments extrêmement brillants : la caméra filme avec une aisance souveraine aussi bien les grandes réceptions, les grands bals de la Haute société, tout autant que les scènes de campagne (la chasse au loup, le duel de Bézoukhov avec le médiocre Fédor Dolokhov (Oleg Efremov) qu’il soupçonne d’être l’amant de sa femme Hélène (Irina Skobtseva).

Il n’est évidemment pas question de donner le moindre résumé des longues et complexes intrigues qui parsèment le film : comme il est à peu près fidèle au roman, on se reportera utilement à la très bonne exploration détaillée qu’en donne Wikipédia ; ce qui en a été retranché n’est pourtant pas sans intérêt et porte principalement, à mon sens, sur la mise de côté de l’engagement maçonnique de Pierre Bézoukhov (interprété d’ailleurs remarquablement bien par Bondartchouk lui-même) et sur ses velléités vaines de le mettre en pratique. Le film alterne les réflexions amères sur la folie des hommes, quelquefois un peu languissantes (Léon Tolstoï n’est pas Fedor Dostoïevski) et les moments extrêmement brillants : la caméra filme avec une aisance souveraine aussi bien les grandes réceptions, les grands bals de la Haute société, tout autant que les scènes de campagne (la chasse au loup, le duel de Bézoukhov avec le médiocre Fédor Dolokhov (Oleg Efremov) qu’il soupçonne d’être l’amant de sa femme Hélène (Irina Skobtseva).

Et le superbe filmage des batailles, dont la gradation correspond exactement, en importance, à ce qu’en dit le romancier : forte escarmouche d’Hollabrun (Schöngrabern) où, contre Joachim Murat, se couvre de gloire le prince Bagration (Giuli Chokhonelidze) en novembre 1805. Puis, le 2 décembre de cette même année, la grande victoire française d’Austerlitz, qui désespère le clairvoyant général Koutouzov (Boris Zakhava)… qui prendra sa revanche sept ans après à Borodino, en étant battu mais en ne perdant pas toute ses troupes et en contraignant Napoléon de s’enfermer dans le piège de Moscou.

Et le superbe filmage des batailles, dont la gradation correspond exactement, en importance, à ce qu’en dit le romancier : forte escarmouche d’Hollabrun (Schöngrabern) où, contre Joachim Murat, se couvre de gloire le prince Bagration (Giuli Chokhonelidze) en novembre 1805. Puis, le 2 décembre de cette même année, la grande victoire française d’Austerlitz, qui désespère le clairvoyant général Koutouzov (Boris Zakhava)… qui prendra sa revanche sept ans après à Borodino, en étant battu mais en ne perdant pas toute ses troupes et en contraignant Napoléon de s’enfermer dans le piège de Moscou.

Ces morceaux de bravoure sont tout à fait exceptionnels. Non qu’on perçoive clairement les tactiques, les mouvements de troupe, les charges et contre-charges : ceci est chose presque impossible, quelles que soient les batailles et les époques ; et écrivant cela je me dis que, finalement, le film qui a le mieux représenté les tactiques sur le champ de bataille le champ de bataille est l’assez beau Waterloo du même Bondartchouk en 1970. Mais ce n’est le cas ni pour Austerlitz, ni pour Borodino, ni d’ailleurs pour l’incendie de Moscou : ce ne sont là que bruits et fureurs où les soldats, les fuyards, les évacués, les pillés (et les pillards) errent apparemment sans raison dans des sortes d’enfer : c’est remarquablement bien décrit, saisissant, dramatique.

Ces morceaux de bravoure sont tout à fait exceptionnels. Non qu’on perçoive clairement les tactiques, les mouvements de troupe, les charges et contre-charges : ceci est chose presque impossible, quelles que soient les batailles et les époques ; et écrivant cela je me dis que, finalement, le film qui a le mieux représenté les tactiques sur le champ de bataille le champ de bataille est l’assez beau Waterloo du même Bondartchouk en 1970. Mais ce n’est le cas ni pour Austerlitz, ni pour Borodino, ni d’ailleurs pour l’incendie de Moscou : ce ne sont là que bruits et fureurs où les soldats, les fuyards, les évacués, les pillés (et les pillards) errent apparemment sans raison dans des sortes d’enfer : c’est remarquablement bien décrit, saisissant, dramatique.Que dire davantage ? Il faut de la détermination, de la décision pour entrer dans ce grand vaisseau sombre. Mais on en ressort avec beaucoup d’admiration.