Gardez votre lèvre supérieure rigide !

Gardez votre lèvre supérieure rigide !

C’est bien long quatre épisodes de 55 minutes, c’est-à-dire 3h40 de spectacle absorbés en continuité surtout si on s’y perd un peu et s’y ennuie de temps en temps. Mais tant à faire, puisqu’on a regardé le premier épisode, on ne va pas rechigner à découvrir les suivants. C’est d’ailleurs là le piège des feuilletons : vouloir connaître la fin de l’histoire et savoir précisément comment ce qu’on suspectait dès le premier épisode se réaliserait, voire quelles seraient les révélations épouvantables sur tel ou tel protagoniste dont on pouvait, avec une certaine naïveté, suspecter les noires menées.

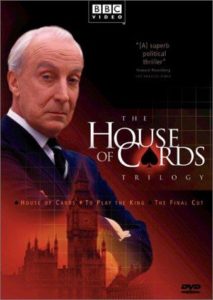

Le propos de départ de House of cards n’est pas déplaisant, même s’il est fantaisiste : voilà qu’on suppose qu’après le départ des affaires de Margaret Thatcher, honteusement trahie par le Parti conservateur qui paraissait oublier qu’elle avait sauvé la Grande-Bretagne des folies travaillistes, il y a du tintouin au sein des Tories. En fait, le successeur de la Dame de fer, l’assez falot John Major est demeuré 10 Downing street pendant 6 ans et demi, ce qui n’est pas du tout négligeable.

Le propos de départ de House of cards n’est pas déplaisant, même s’il est fantaisiste : voilà qu’on suppose qu’après le départ des affaires de Margaret Thatcher, honteusement trahie par le Parti conservateur qui paraissait oublier qu’elle avait sauvé la Grande-Bretagne des folies travaillistes, il y a du tintouin au sein des Tories. En fait, le successeur de la Dame de fer, l’assez falot John Major est demeuré 10 Downing street pendant 6 ans et demi, ce qui n’est pas du tout négligeable.

Mais donc, pour la commodité du scénario, on suppose que le successeur de Maggie s’appelle Henry Collingridge (David Lyon) et que, d’emblée son autorité est minée parce que, après avoir remporté les élections à une médiocre majorité, il a grosso modo conservé le Cabinet précédent, au lieu de le renouveler substantiellement, ce qui aurait satisfait beaucoup d’ambitions. Et parmi ces ambitions celle, démesurée, intense, abominable de Francis Urquhart (Ian Richardson, absolument prodigieux, au demeurant). Une envie de pouvoir si forte que rien ne peut lui résister. Il est vrai aussi que l’homme, qui occupe la position stratégique de chief whip, c’est-à-dire, en quelque sorte, de chien de garde du Parti, chargé de veiller à la cohésion et à la discipline des parlementaires est d’une grande clarté vis-à-vis du spectateur.

C’est sûrement une des qualités majeures du feuilleton : la façon dont Urquhart s’adresse régulièrement au spectateur, lui confiant ses appréhensions, ses perspectives et ses projets, le prenant en quelque sorte à témoin et comme complice de ses manigances. Il s’agit d’éliminer de la façon la plus transparente possible, mais sans le moindre scrupule, tous les concurrents qui pourraient se dresser sur les pas de l’ambitieux, qui joue les parcimonieux et les modestes, tout en étant bouffi d’orgueil. À juste titre d’ailleurs, profondément admiré qu’il est par sa femme, sa complice, Elizabeth (Diane Fletcher) qui ne voit pas beaucoup d’inconvénients aux saloperies qu’il fomente et n’attache pas beaucoup d’importance aux chemins buissonniers qu’il emprunte avec la jeune journaliste Mattie Storin (Susannah Harker) qu’il fascine.

Mais à force de trop embrasser, on étreint assez mal ; l’intrigue est d’une grande complication, chargée de trop de personnages sans épaisseur, à peine dessinés mais qui sont pourtant des pions majeurs de la course de Francis Urquhart vers le pouvoir. À dire vrai ne demeurent un peu consistants que Roger O’Neil (Miles Anderson), communicant cocaïnomane qui est un peu l’âme damnée de Urquhart et sa maîtresse Penny (Alphonsia Emmanuel) à peu près prête à tout pour son amant, notamment coucher avec qui peut servir aux ambitions de ses manipulateurs. Mais finalement on ne saura pas grand chose du fin fond de ces deux-là.

Mais à force de trop embrasser, on étreint assez mal ; l’intrigue est d’une grande complication, chargée de trop de personnages sans épaisseur, à peine dessinés mais qui sont pourtant des pions majeurs de la course de Francis Urquhart vers le pouvoir. À dire vrai ne demeurent un peu consistants que Roger O’Neil (Miles Anderson), communicant cocaïnomane qui est un peu l’âme damnée de Urquhart et sa maîtresse Penny (Alphonsia Emmanuel) à peu près prête à tout pour son amant, notamment coucher avec qui peut servir aux ambitions de ses manipulateurs. Mais finalement on ne saura pas grand chose du fin fond de ces deux-là.

C’est donc une suite de coups de billard à douze bandes qui s’allonge sur quatre épisodes, point désagréables à regarder, parce que les acteurs ont vraiment une allure typiquement britannique, parce que les costumes de Ian Richardson paraissent vraiment issus des meilleures échoppes de Saville row, parce que les voyous montrés à l’écran sont, à la seule exception du patron de presse Tim Stamper (Colin Jeavons), parfaitement bien élevés et parce que les rats montrés avec quelque complaisance dans les rues et les poubelles de Londres nous font songer au Paris de Mme Hidalgo.