Les mouches changent d’âne.

Les mouches changent d’âne.

Autant j’ai aimé et aime encore passionnément il était une fois dans l’Ouest, à la dimension tragique presque grecque, autant je n’entre pas dans Il était une fois la Révolution,

à la dimension tragique presque grecque, autant je n’entre pas dans Il était une fois la Révolution, qui m’a semblé lourd, poussif et didactique, malgré l’extraordinaire séduction que déploie tout au long du film James Coburn,

qui m’a semblé lourd, poussif et didactique, malgré l’extraordinaire séduction que déploie tout au long du film James Coburn, qui a la souplesse et le sourire du serpent séducteur.

qui a la souplesse et le sourire du serpent séducteur.

On y retrouve pourtant bien des qualités de Sergio Leone : originalité des angles de prise de vues, alternance rapide des gros plans et des plans larges, adéquation parfaite de la musique d’Ennio Morricone,

: originalité des angles de prise de vues, alternance rapide des gros plans et des plans larges, adéquation parfaite de la musique d’Ennio Morricone, sensation presque palpable de l’omniprésence de la poussière et de la crasse, violence, et même cruautés sans détours de bien des séquences, cynisme bien assumé des personnages.

sensation presque palpable de l’omniprésence de la poussière et de la crasse, violence, et même cruautés sans détours de bien des séquences, cynisme bien assumé des personnages.

Il y a, bien sûr, de gros moyens, des figurants par milliers, des explosions aussi spectaculaires que rigolotes et bien venues, des scènes impressionnantes qui restent en tête : ainsi l’exécution de prisonniers sous la pluie battante, aussi photogénique que désespérée. Et aussi une réelle complexité des personnages, dont aucun n’est admirable ou condamnable en soi, chacun se débattant comme il peut dans le marécage de ses contradictions.

Mais, passé le drolatique initial dépouillement des passagers de la diligence (tiens, au fait… les passagers de la diligence : il y aurait une monographie à écrire sur ce monde clos : voir L’auberge rouge

Mais, passé le drolatique initial dépouillement des passagers de la diligence (tiens, au fait… les passagers de la diligence : il y aurait une monographie à écrire sur ce monde clos : voir L’auberge rouge et Boule de suif)

et Boule de suif) , passé, donc, ce drôle épisode, ça commence à se traîner. Même si Il était une fois la Révolution

, passé, donc, ce drôle épisode, ça commence à se traîner. Même si Il était une fois la Révolution est un film assez long de plus de 2h30, et si Leone

est un film assez long de plus de 2h30, et si Leone peut se donner les gants de prendre son temps, il faut tout de même attendre 45 minutes pour que les deux protagonistes principaux soient posés et que leur amitié commence à naître. Et j’ai trouvé bien diluées les péripéties suivantes, qui n’avancent qu’à coup de fusillades, de dynamite et d’exécutions sommaires. Ce qui, en plus, me semble fonctionner parfaitement dans Il était une fois dans l’Ouest,

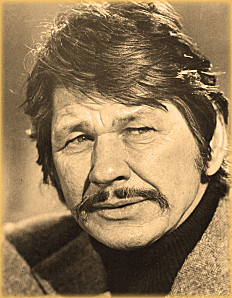

peut se donner les gants de prendre son temps, il faut tout de même attendre 45 minutes pour que les deux protagonistes principaux soient posés et que leur amitié commence à naître. Et j’ai trouvé bien diluées les péripéties suivantes, qui n’avancent qu’à coup de fusillades, de dynamite et d’exécutions sommaires. Ce qui, en plus, me semble fonctionner parfaitement dans Il était une fois dans l’Ouest, les flashbacks un peu vaporeux qui s’emparent, à un moment donné, de l’esprit du héros, Bronson

les flashbacks un peu vaporeux qui s’emparent, à un moment donné, de l’esprit du héros, Bronson ici, Coburn

ici, Coburn là, me paraît d’une complète artificialité…

là, me paraît d’une complète artificialité…

J’ai bien compris que le discours de Sergio Leone

J’ai bien compris que le discours de Sergio Leone sur l’essence même de la Révolution se veut nuancé, complexe et perplexe. Certes, certes et même si en 1971, au moment de la sortie du film, il fallait avoir un certain culot pour affirmer qu’en changeant de dirigeants on ne faisait que changer la couleur des chaînes, on ne va pas faire du film un grand pamphlet d’intelligence politique : je suis un peu surpris que le tragique y côtoie si souvent le burlesque. Vais-je aller jusqu’à l’iconoclastie absolue ? J’ai souvent trouvé que le couple ronchon et amical de Sean Mallory (James Coburn)

sur l’essence même de la Révolution se veut nuancé, complexe et perplexe. Certes, certes et même si en 1971, au moment de la sortie du film, il fallait avoir un certain culot pour affirmer qu’en changeant de dirigeants on ne faisait que changer la couleur des chaînes, on ne va pas faire du film un grand pamphlet d’intelligence politique : je suis un peu surpris que le tragique y côtoie si souvent le burlesque. Vais-je aller jusqu’à l’iconoclastie absolue ? J’ai souvent trouvé que le couple ronchon et amical de Sean Mallory (James Coburn) et de Juan Miranda (Rod Steiger)

et de Juan Miranda (Rod Steiger) était irrésistiblement le calque de l’histrionique duo Terence Hill

était irrésistiblement le calque de l’histrionique duo Terence Hill /Bud Spencer,

/Bud Spencer, qui sévissait depuis 1967 (Dieu pardonne… moi pas)

qui sévissait depuis 1967 (Dieu pardonne… moi pas) et dont l’acmé (On l’appelle Trinita)

et dont l’acmé (On l’appelle Trinita) se situe en 1970.

se situe en 1970.

Et puis il manque une présence féminine, un personnage qui puisse faire contrepoids…

Voilà bien de la rogne. Je sais tout de même gré à Leone de terminer son film d’une façon absolument noire, par la mort de tout le monde, le colonel Ruiz (Antoine Saint-John)

de terminer son film d’une façon absolument noire, par la mort de tout le monde, le colonel Ruiz (Antoine Saint-John) , le médecin Villega qui a faibli sous la torture (Romolo Valli,

, le médecin Villega qui a faibli sous la torture (Romolo Valli, excellent) et, naturellement Mallory (James Coburn)

excellent) et, naturellement Mallory (James Coburn) , l’insatisfait….

, l’insatisfait….

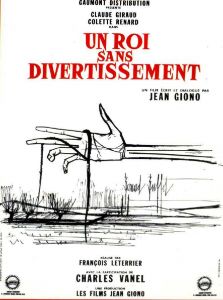

… et dont la mort m’a fait évidemment penser à la fin d’Un Roi sans divertissement de Jean Giono

de Jean Giono : Il y eut au fond du jardin l’énorme éclaboussement d’or qui illumina la nuit pendant une seconde. C’était la tête de Langlois qui prenait enfin la dimension de l’univers. Qui a dit “ Un roi sans divertissement est un homme plein de misère ” ?. Ce qui pose Mallory à un assez beau niveau.

: Il y eut au fond du jardin l’énorme éclaboussement d’or qui illumina la nuit pendant une seconde. C’était la tête de Langlois qui prenait enfin la dimension de l’univers. Qui a dit “ Un roi sans divertissement est un homme plein de misère ” ?. Ce qui pose Mallory à un assez beau niveau.