Vingt quatre heures de la vie d’un timbalier géorgien.

Vingt quatre heures de la vie d’un timbalier géorgien.

C’est bien la première fois de ma vie – et sans doute la dernière – que, par pur hasard, je regarde un film géorgien. Je ne me suis pas ennuyé, parce que c’est bref (une heure et quart) et plutôt bizarre, mais c’est tout de même plutôt creux, presque insignifiant. Au fait, qu’est-ce que je savais de ce petit État caucasien avant d’aller un tout petit peu creuser sur Wikipédia ? À dire vrai, pas grand chose. Que le pays était presque aussi anciennement chrétien que l’Arménie et que, parmi ses enfants les plus illustres, le pays compte Josef Djoughachvili, beaucoup plus connu sous le nom de Staline, le regretté Petit père des peuples, le criminel sanglant et, de façon beaucoup plus honorable, le remarquable Secrétaire général de l’Académie française, Mme Hélène Carrère d’Encausse, dont le nom de naissance est Zourabchvili.

Mais mon exploration m’a appris deux choses importantes : d’abord que la singulière écriture géorgienne (que j’imaginais similaire à l’arménienne) emploie un alphabet qui s’appelle mkhedruli (et voici le titre du film dans cette graphie : იყო შაშვი მგალობელი). Puis, ce qui est davantage important que le grand cinéaste Mikhail Kalatozov, auteur de Quand passent les cigognes et de Soy Cuba, tous deux films admirables, s’appelle en fait Kalatzichvili. Voilà un patronage qui n’est pas mauvais.

Mais mon exploration m’a appris deux choses importantes : d’abord que la singulière écriture géorgienne (que j’imaginais similaire à l’arménienne) emploie un alphabet qui s’appelle mkhedruli (et voici le titre du film dans cette graphie : იყო შაშვი მგალობელი). Puis, ce qui est davantage important que le grand cinéaste Mikhail Kalatozov, auteur de Quand passent les cigognes et de Soy Cuba, tous deux films admirables, s’appelle en fait Kalatzichvili. Voilà un patronage qui n’est pas mauvais.

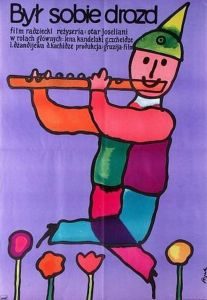

Le réalisateur de Il était une fois un merle chanteur qui date de 1970, s’appelle Otar Iosseliani et vit en France depuis 1982. Il a été souvent été récompensé par les distinctions que les grands festivals cinématographiques aiment octroyer aux dissidents, notamment par la Mostra de Venise et aussi par l‘Ours d’argent du festival de Berlin et il a obtenu, chez nous le Prix Louis Delluc. Les véritables amateurs de cinéma se fichent en général de ces colifichets que s’entre-décernent les professionnels de la profession, mais enfin, ça n’est pas infamant.

Le réalisateur de Il était une fois un merle chanteur qui date de 1970, s’appelle Otar Iosseliani et vit en France depuis 1982. Il a été souvent été récompensé par les distinctions que les grands festivals cinématographiques aiment octroyer aux dissidents, notamment par la Mostra de Venise et aussi par l‘Ours d’argent du festival de Berlin et il a obtenu, chez nous le Prix Louis Delluc. Les véritables amateurs de cinéma se fichent en général de ces colifichets que s’entre-décernent les professionnels de la profession, mais enfin, ça n’est pas infamant.

Passons au film, qu’on aurait pu titrer Vingt quatre heures de la vie d’un timbalier insouciant ou quelque chose comme ça. Percussionniste dans un orchestre de Tbilissi, désinvolte, léger, un peu insolent, Guia (Guéla Kandelaki) passe son temps à rire, rencontrer des amis, séduire des jeunes filles, agréable papillon qui à peine a quitté l’une qu’il sourit à l’autre.

Passons au film, qu’on aurait pu titrer Vingt quatre heures de la vie d’un timbalier insouciant ou quelque chose comme ça. Percussionniste dans un orchestre de Tbilissi, désinvolte, léger, un peu insolent, Guia (Guéla Kandelaki) passe son temps à rire, rencontrer des amis, séduire des jeunes filles, agréable papillon qui à peine a quitté l’une qu’il sourit à l’autre.

Toujours en retard, indolent, il ne respecte ni contrainte, ni discipline mais son charme, sa gentillesse, son don de sympathie font qu’on ne peut pas lui en vouloir de quoi que ce soit. Ses petites fiancées lui pardonnent ses souriantes inconstances, les musiciens de l’orchestre acceptent qu’il ne les rejoigne que juste avant le début du morceau qu’ils jouent, s’envole dès qu’il a battu ses timbales… et ne revienne que pour les dernières mesures ; sa mère est habituée depuis longtemps à son funambulisme et tout autant ses amis. Il a du culot, il est affable, il ne s’attache à rien, il dort, il paresse, il se promène.

Toujours en retard, indolent, il ne respecte ni contrainte, ni discipline mais son charme, sa gentillesse, son don de sympathie font qu’on ne peut pas lui en vouloir de quoi que ce soit. Ses petites fiancées lui pardonnent ses souriantes inconstances, les musiciens de l’orchestre acceptent qu’il ne les rejoigne que juste avant le début du morceau qu’ils jouent, s’envole dès qu’il a battu ses timbales… et ne revienne que pour les dernières mesures ; sa mère est habituée depuis longtemps à son funambulisme et tout autant ses amis. Il a du culot, il est affable, il ne s’attache à rien, il dort, il paresse, il se promène.

Guia traîne, marche, fait des rencontres, retrouve par hasard une ancienne petite amie, Lia (Irine Jandieri), désormais mariée, abandonne à sa mère un couple de Russes à qui il a promis la veille de faire visiter Tbilissi. Charmant parasite.

Je me demande bien pourquoi en regardant Il était une fois un merle chanteur j’ai songé plusieurs fois à Cléo de 5 à 7. Ça n’a évidemment aucun rapport, d’autant que si le film d’Agnès Varda s’achève sur le bonheur qui éclate dans la vie de Cléo, celui d’Osseliani se termine sur la brutalité d’un accident mortel. Pourtant, davantage qu’au Fanfaron de Dino Risi, davantage qu’au Cavaleur de Philippe de Broca, avec qui on pourrait, de façon assez acrobatique il est vrai, tisser quelques liens, j’ai tout de même songé à Cléo. Errances dans la ville, rencontres inopinées, changement de milieux, étrangeté de la banalité. Finalement, ce n’est pas sans intérêt.

Je me demande bien pourquoi en regardant Il était une fois un merle chanteur j’ai songé plusieurs fois à Cléo de 5 à 7. Ça n’a évidemment aucun rapport, d’autant que si le film d’Agnès Varda s’achève sur le bonheur qui éclate dans la vie de Cléo, celui d’Osseliani se termine sur la brutalité d’un accident mortel. Pourtant, davantage qu’au Fanfaron de Dino Risi, davantage qu’au Cavaleur de Philippe de Broca, avec qui on pourrait, de façon assez acrobatique il est vrai, tisser quelques liens, j’ai tout de même songé à Cléo. Errances dans la ville, rencontres inopinées, changement de milieux, étrangeté de la banalité. Finalement, ce n’est pas sans intérêt.