Du roman d’Honoré de Balzac, lu, dévoré à ma seizième année, je conservais le souvenir de la remarquable adaptation réalisée pour l’ORTF par Maurice Cazeneuve en 1966, avec Yves Rénier dans le rôle de Lucien de Rubempré ; un feuilleton qui, à juste titre, prenait son temps : 4 épisodes de 100 minutes, plus de 6 heures de film, donc, pour un ouvrage qui est le plus long de toute la Comédie humaine. À noter, d’ailleurs que Cazeneuve réitéra en 1975 avec Splendeurs et misères des courtisanes et, cette fois, Bruno Garcin (6 épisodes de 90 minutes, plus de 7 heures).

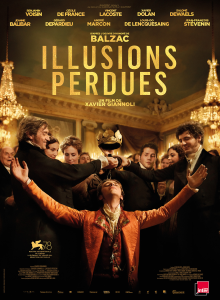

L’adaptation de Xavier Giannoli ne dure que 2h30 et je m’interrogeais un peu sur la capacité de faire entrer tant d’aventures et tant de rebondissements dans un format aussi relativement restreint. Jadis, au cinéma, on aurait tourné ce genre de vaste fresque en deux époques (Les Misérables de Jean-Paul Le Chanois par exemple et pour être simple et même tout récemment Les trois mousquetaires de Martin Bourboulon, dont la seconde partie ne sortira qu’à la fin de l’année 2023, six mois après la première).

L’adaptation de Xavier Giannoli ne dure que 2h30 et je m’interrogeais un peu sur la capacité de faire entrer tant d’aventures et tant de rebondissements dans un format aussi relativement restreint. Jadis, au cinéma, on aurait tourné ce genre de vaste fresque en deux époques (Les Misérables de Jean-Paul Le Chanois par exemple et pour être simple et même tout récemment Les trois mousquetaires de Martin Bourboulon, dont la seconde partie ne sortira qu’à la fin de l’année 2023, six mois après la première).

Le vieux balzacien que je suis a été très agréablement surpris par la façon dont Giannoli et son co-scénariste Jacques Fieschi se sont sortis de la gageure, précisément en se refusant de filmer l’incroyable foisonnement du monde conçu par l’écrivain.

Ainsi, dans le roman, (puis je passerai au film), le jeune gommeux d’Angoulême Lucien de Rubempré, considéré comme un poète de talent par sa maîtresse mûrissante Louise de Bargeton, arrive avec elle à Paris et, après quelques mécomptes, fait connaissance d’une troupe de jeunes gens exaltés et purs groupés dans un Cénacle où s’agitent les idées et les talents : il y a là l’écrivain d’Arthez, le médecin Bianchon, le peintre Brideau, le dessinateur Bixiou, tous personnages qui réapparaitront ici et là le long de l’ample tapisserie de la Comédie humaine.

Ainsi, dans le roman, (puis je passerai au film), le jeune gommeux d’Angoulême Lucien de Rubempré, considéré comme un poète de talent par sa maîtresse mûrissante Louise de Bargeton, arrive avec elle à Paris et, après quelques mécomptes, fait connaissance d’une troupe de jeunes gens exaltés et purs groupés dans un Cénacle où s’agitent les idées et les talents : il y a là l’écrivain d’Arthez, le médecin Bianchon, le peintre Brideau, le dessinateur Bixiou, tous personnages qui réapparaitront ici et là le long de l’ample tapisserie de la Comédie humaine.

De la même façon l’adaptation ne traite pas du tout la dernière partie du roman qui voit le retour piteux de Lucien dans sa province où sa malfaisance – légèreté, désinvolture, orgueil – s’exercera sur son malheureux beau-frère David et sa sœur Ève qu’il conduira à la faillite et l’emprisonnement. À deux doigts de se suicider, il sera sauvé par l’intervention inopinée de l’inquiétant Vautrin, qui le fera revenir – pour son malheur – à Paris où il suscitera d’autres catastrophes. C’est là le sujet de Splendeurs et misères des courtisanes.

De la même façon l’adaptation ne traite pas du tout la dernière partie du roman qui voit le retour piteux de Lucien dans sa province où sa malfaisance – légèreté, désinvolture, orgueil – s’exercera sur son malheureux beau-frère David et sa sœur Ève qu’il conduira à la faillite et l’emprisonnement. À deux doigts de se suicider, il sera sauvé par l’intervention inopinée de l’inquiétant Vautrin, qui le fera revenir – pour son malheur – à Paris où il suscitera d’autres catastrophes. C’est là le sujet de Splendeurs et misères des courtisanes.

L es adaptateurs n’ont pas retenu ces deux parties et n’ont conservé que le cœur du sujet. Et ils ont eu bien raison puisqu’il ne leur était pas possible de faire autrement en demeurant dans une durée convenable. Ils ont parfaitement réussi leur pari.

es adaptateurs n’ont pas retenu ces deux parties et n’ont conservé que le cœur du sujet. Et ils ont eu bien raison puisqu’il ne leur était pas possible de faire autrement en demeurant dans une durée convenable. Ils ont parfaitement réussi leur pari.

Le film a réuni d’importants moyens et Giannoli les a parfaitement mis en œuvre : ennuyeuse monotonie de la province, saleté des gargotes étudiantes, allées du Palais Royal couvertes de prostituées, fourmilières agitées des salles de rédaction des petites feuilles de polémique et de chantage, beauté des grandes demeures patriciennes…

La distribution est tout aussi réussie : Benjamin Voisin prête à Lucien sa beauté un peu diaphane, un peu fragile, si facilement proche de la veulerie. Vincent Lacoste démontre à chaque fois qu’il joue qu’il est un des meilleurs acteurs français ; il est un Étienne Lousteau enthousiaste, attachant, cruel parce que jaloux et déçu par son ami Lucien ; les femmes sont un peu en retrait, bien que Cécile de France (Louise de Bargeton) ait juste ce qu’il faut de flétrissure, Jeanne Balibar (la marquise d’Espars) ce qu’il faut de morgue et de méchanceté. Il n’y a que Salomé Dewaels) que j’ai trouvée un peu en retrait dans le rôle pourtant très important de Coralie, la petite actrice de vaudeville qui veut jouer Racine, qui est la maîtresse amoureuse éperdue de Lucien et mourra de phtisie…

La distribution est tout aussi réussie : Benjamin Voisin prête à Lucien sa beauté un peu diaphane, un peu fragile, si facilement proche de la veulerie. Vincent Lacoste démontre à chaque fois qu’il joue qu’il est un des meilleurs acteurs français ; il est un Étienne Lousteau enthousiaste, attachant, cruel parce que jaloux et déçu par son ami Lucien ; les femmes sont un peu en retrait, bien que Cécile de France (Louise de Bargeton) ait juste ce qu’il faut de flétrissure, Jeanne Balibar (la marquise d’Espars) ce qu’il faut de morgue et de méchanceté. Il n’y a que Salomé Dewaels) que j’ai trouvée un peu en retrait dans le rôle pourtant très important de Coralie, la petite actrice de vaudeville qui veut jouer Racine, qui est la maîtresse amoureuse éperdue de Lucien et mourra de phtisie…

Musiques variées et fort bien amenées (Rameau, Vivaldi, Bach) ; voix off intervenant au juste moment. Il y a longtemps que je ne m’étais autant régalé.