C’est un peu comme une saveur appréciée par tous ceux qui vous entourent, ou presque, et dont vous prenez les goûts et les points de vue au sérieux, mais que vous ne parvenez pas à aimer. Ceci malgré tous les efforts appliqués que vous faites. Je crains que ce soit à peu près irrémédiable et que la poursuite des tentatives pour forcer les choses n’aboutisse qu’aux mêmes résultats négatifs. On peut bien rarement aller au-delà de sa nature profonde, en fin de compte. Ma comparaison gustative n’a d’autre valeur qu’exemplaire ; n’empêche que c’est bien ce genre de réaction que j’ai ressenti en lisant, après coup, les flots dithyrambiques qui ont entouré La ligne rouge de Terrence Malick.

C’est bizarre, parce que les aspirations spirituelles du cinéaste, son regard vers la transcendance devraient me parler hautement ; mais si j’ai passablement apprécié Une vie cachée, film consacré à la résistance douce et obstiné d’un paysan autrichien au nazisme, c’est sans doute parce que la mystique de Malick, cette sorte de relation qu’il veut instituer entre l’Homme et la Nature (instituer ou restituer ? on peut se poser la question) n’est pas mon affaire.

C’est bizarre, parce que les aspirations spirituelles du cinéaste, son regard vers la transcendance devraient me parler hautement ; mais si j’ai passablement apprécié Une vie cachée, film consacré à la résistance douce et obstiné d’un paysan autrichien au nazisme, c’est sans doute parce que la mystique de Malick, cette sorte de relation qu’il veut instituer entre l’Homme et la Nature (instituer ou restituer ? on peut se poser la question) n’est pas mon affaire.

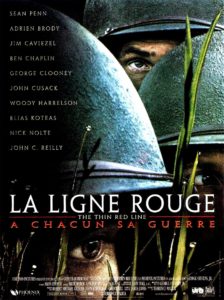

Tout au long des presque trois heures de La ligne rouge je me suis enquiquiné ; peut-être suis-je un peu scolaire en écrivant cela mais j’aurais d’abord aimé que le réalisateur situât l’importance stratégique de l’îlot de Guadalcanal dans la guerre du Pacifique, d’ailleurs fort mal connue des Français, qui avaient d’autres chats à fouetter. Donc, près d’une année après la déflagration de Pearl Harbour le 7 décembre 1941, voilà que les États-Unis entreprennent, à partir du 11 octobre 1942, de chasser les Japonais qui occupent la position et qui l’ont fortifiée. J’apprends incidemment que, durant la bataille, les soldats buvaient jusqu’à douze litres d’eau par jour en raison du climat tropical et des efforts obligés. Voilà qui éclaire un peu davantage le récit interminable du film.

Tout au long des presque trois heures de La ligne rouge je me suis enquiquiné ; peut-être suis-je un peu scolaire en écrivant cela mais j’aurais d’abord aimé que le réalisateur situât l’importance stratégique de l’îlot de Guadalcanal dans la guerre du Pacifique, d’ailleurs fort mal connue des Français, qui avaient d’autres chats à fouetter. Donc, près d’une année après la déflagration de Pearl Harbour le 7 décembre 1941, voilà que les États-Unis entreprennent, à partir du 11 octobre 1942, de chasser les Japonais qui occupent la position et qui l’ont fortifiée. J’apprends incidemment que, durant la bataille, les soldats buvaient jusqu’à douze litres d’eau par jour en raison du climat tropical et des efforts obligés. Voilà qui éclaire un peu davantage le récit interminable du film.

Récit interminable et mal composé ; comme je ne connaissais vraiment aucun des acteurs du film, j’ai bien eu du mal à dissocier les différents protagonistes et même à reconstituer la chaîne de commandement, pourtant décisive. Si j’ai bien compris, le Lieutenant-colonel Gordon Tall (Nick Nolte), brute galonnée qui ne rêve que d’avancement et qui est prêt pour cela à sacrifier autant d’hommes qu’il le faudra dirige le capitaine James Staros (Elias Koteas), qui manque de tout charisme pour conduire ses soldats à l’assaut. Au contraire du sergent-chef Welsh ((Sean Penn, le seul que j’ai reconnu d’emblée à cause de son visage si caractéristique). Toute une piétaille de garçons qui se ressemblent tous ensuite, dont Witt (Jim Caviezel), dont on se demande comment il se retrouvait seul au début sur une île paradisiaque, avant d’être happé par la machine.

Récit interminable et mal composé ; comme je ne connaissais vraiment aucun des acteurs du film, j’ai bien eu du mal à dissocier les différents protagonistes et même à reconstituer la chaîne de commandement, pourtant décisive. Si j’ai bien compris, le Lieutenant-colonel Gordon Tall (Nick Nolte), brute galonnée qui ne rêve que d’avancement et qui est prêt pour cela à sacrifier autant d’hommes qu’il le faudra dirige le capitaine James Staros (Elias Koteas), qui manque de tout charisme pour conduire ses soldats à l’assaut. Au contraire du sergent-chef Welsh ((Sean Penn, le seul que j’ai reconnu d’emblée à cause de son visage si caractéristique). Toute une piétaille de garçons qui se ressemblent tous ensuite, dont Witt (Jim Caviezel), dont on se demande comment il se retrouvait seul au début sur une île paradisiaque, avant d’être happé par la machine. Les combats ne sont ni plus ni moins spectaculaires que tous ceux qu’on a vus cent fois au cinéma : les hommes avancent en courant au milieu des tirs qui les fauchent et des bombes qui les éclatent. Un petit groupe finit par s’emparer d’un bunker retranché, zigouille les Nippons et part ensuite à l’assaut de la base arrière où sont plus ou moins aussi massacrés malades et prisonniers.On se dit que c’est fini : on regarde le minuteur : catastrophe, il reste encore trois quarts d’heures de film à absorber, diluées au maximum ; un soldat, Jack (Ben Chaplin) reçoit une lettre de sa femme qui veut divorcer. Ça patauge dans le pathos de philosophie pour classes terminales de banlieue.

Les combats ne sont ni plus ni moins spectaculaires que tous ceux qu’on a vus cent fois au cinéma : les hommes avancent en courant au milieu des tirs qui les fauchent et des bombes qui les éclatent. Un petit groupe finit par s’emparer d’un bunker retranché, zigouille les Nippons et part ensuite à l’assaut de la base arrière où sont plus ou moins aussi massacrés malades et prisonniers.On se dit que c’est fini : on regarde le minuteur : catastrophe, il reste encore trois quarts d’heures de film à absorber, diluées au maximum ; un soldat, Jack (Ben Chaplin) reçoit une lettre de sa femme qui veut divorcer. Ça patauge dans le pathos de philosophie pour classes terminales de banlieue.

Et il n’y a même pas, pour sauver un peu la sauce, les belles images National Geographic que Terrence Malick insère dans ses autres films. Quelle purge !