Le loup, la gourde et les deux agneaux.

Le loup, la gourde et les deux agneaux.

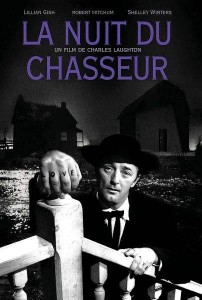

Comme j’ai découvert tardivement La nuit du chasseur, il y a seulement douze ou quinze ans, sur la foi enthousiaste de quelqu’un qui m’est cher, j’avais, comme il est souvent de règle en ce cas, été plutôt déçu par l’unique réalisation de Charles Laughton, m’attendant à plus angoissant et plus cruel. Et ma déception devait tenir aussi à la mauvaise impression causée par les dernières séquences que tout le monde, j’ai l’impression, s’accorde à voir ratées et même un peu ridicules.

Revue et débarrassée de tous les suspenses qui pèsent inévitablement sur une première vision, La nuit du chasseur m’a fait bien meilleure impression et je rehausse ma note, sans la porter toutefois au sommet, parce que la fin, vraiment, est d’un tarte insupportable. Et ceci malgré la qualité du jeu et la beauté du sourire de Lillian Gish, dont je comprends en faisant sa connaissance ainsi, qu’elle ait été une des vedettes les plus adulées du cinéma muet.

Bien sûr, le périple des deux petits est magnifique, tourné au gré d’une rivière enchantée, plus bienveillante que maléfique. Laughton appuie sans doute un peu trop sur la symbolique – John (Billy Chapin) et Pearl (Sally Jane Bruce) vus à travers l’architecture compliquée d’une toile d’araignée apparaissent comme s’ils étaient de pauvres moucherons – mais il filme cela comme les enfants aiment qu’on leur raconte les contes de fées et de terreur : dérive sous les étoiles, silence de la nuit, douceur de la rivière… cette rivière où leur maman assassinée est immergée, la gorge tranchée. Juxtaposition du merveilleux et de l’abominable : exactement les récits les plus célèbres, de Blanche neige à Barbe bleue.

Bien sûr, le périple des deux petits est magnifique, tourné au gré d’une rivière enchantée, plus bienveillante que maléfique. Laughton appuie sans doute un peu trop sur la symbolique – John (Billy Chapin) et Pearl (Sally Jane Bruce) vus à travers l’architecture compliquée d’une toile d’araignée apparaissent comme s’ils étaient de pauvres moucherons – mais il filme cela comme les enfants aiment qu’on leur raconte les contes de fées et de terreur : dérive sous les étoiles, silence de la nuit, douceur de la rivière… cette rivière où leur maman assassinée est immergée, la gorge tranchée. Juxtaposition du merveilleux et de l’abominable : exactement les récits les plus célèbres, de Blanche neige à Barbe bleue.

C’est naturellement Barbe bleue qui est le plus intéressant personnage. J’ignorais complètement que notre Landru national avait fait des émules aux États-Unis, alors que le roman dont est issu le film est directement inspiré, paraît-il, des aventures d’un croquemitaine nommé Harry Powers, qui sévit au début des années 30 en Virginie occidentale. Sans recherches approfondies, je ne puis dire si ce Powers séduisait ses futures victimes par le biais d’un évangélisme exalté, comme le fait Harry Powell/Robert Mitchum.

Voilà, à mon sens, la plus belle idée de La nuit du chasseur et ce qui en fait le meilleur, dans ses deux premiers tiers : avoir situé l’aventure lors de la Grande dépression qui suivit la crise de 1929 et avoir fait du grand méchant loup un évangéliste séducteur comme le Serpent, cruel comme une bête féroce et animé d’une haine fondamentale de la chair comme les puritains qui tiennent tant de place dans l’histoire des États-Unis. (Je me retiens, puisque nous sommes aujourd’hui en pleine semaine Sainte, de dire tout le mal que je pense de l’esprit de Libre examen et de la lecture littérale de la Bible, toutes choses qui permettent les plus épouvantables cingleries interprétatives).

Robert Mitchum allume ce démon de toute une flamme démente ; admirable séquence de la glaçante nuit de noce où la malheureuse Willa Harper (Shelley Winters) prend en un instant conscience de la folie qu’elle vient de commettre, tout en refusant de l’admettre… (Au fait a-t-on remarqué que l’actrice (dont je ne connais pas plus que ça l’abondante filmographie) était un peu vouée aux rôles d’épouse… utilitaire, puisque sept ans plus tard, elle interprétera Charlotte Haze, la mère bafouée de Lolita ?).

Robert Mitchum allume ce démon de toute une flamme démente ; admirable séquence de la glaçante nuit de noce où la malheureuse Willa Harper (Shelley Winters) prend en un instant conscience de la folie qu’elle vient de commettre, tout en refusant de l’admettre… (Au fait a-t-on remarqué que l’actrice (dont je ne connais pas plus que ça l’abondante filmographie) était un peu vouée aux rôles d’épouse… utilitaire, puisque sept ans plus tard, elle interprétera Charlotte Haze, la mère bafouée de Lolita ?).

Il n’est que plus regrettable que Laughton ait bâclé le dernier tiers de son film pour en faire une histoire sucrée où, comme on l’a remarqué plus haut, Powell se conduit comme un personnage de dessin animé, dont on ne croit pas une minute à la malfaisance, qui glapit lorsque Mrs Cooper/Lillian Gish lui tire dessus et qui sort en bêlant, légèrement blessé, de la grange où il s’est réfugié lorsque les policiers arrivent… On peut se demander d’ailleurs pourquoi ils ont été appelés si tard ; c’est là encore l’espace du conte, qui induit que le temps d’une nuit se déroule, mais à ne pas toujours marquer cette dimension, le réalisateur déçoit.

Ah ! Un truc rigolo qui n’a pas de rapport direct avec l’esprit du film : à un moment donné, pendant la fuite des enfants, il y a une séquence sur un feu de camp animé par un prêcheur ; plans sur un hibou et une tortue qui paraissent écouter… Eh bien je gage que John Landis s’est inspiré de cette idée dans son merveilleux western parodique Three amigos lorsque les trois cow-boys chantent Blue shadows au crépuscule mordoré sous les mêmes regards animaux.