Soufre impur.

Soufre impur.

Les trois premiers quarts du film méritent une note maximale, tant ils sont incandescents. D’abord par l’érotisme brûlant, presque cru, des images des deux amants autour de la piscine ; à voir Alain Delon et Romy Schneider

et Romy Schneider mêler leurs chairs bronzées dorées, on comprend que les magazines à scandale aient cru, ou voulu faire croire que l’histoire amoureuse des deux acteurs renaissait de ses cendres, quatre ou cinq ans après leur séparation, tant ils semblaient s’y être redonné. (Et curieusement, d’ailleurs, on peut se demander si ce n’est pas ce qui survient entre Marianne (Schneider,

mêler leurs chairs bronzées dorées, on comprend que les magazines à scandale aient cru, ou voulu faire croire que l’histoire amoureuse des deux acteurs renaissait de ses cendres, quatre ou cinq ans après leur séparation, tant ils semblaient s’y être redonné. (Et curieusement, d’ailleurs, on peut se demander si ce n’est pas ce qui survient entre Marianne (Schneider, donc) et Harry (Maurice Ronet)

donc) et Harry (Maurice Ronet) : une sorte de poussée de désir, une reviviscence, un coup de sang, une nostalgie d’histoire qu’on pourrait recréer pour une soirée ou pour une semaine, sans illusion et sans conséquence).

: une sorte de poussée de désir, une reviviscence, un coup de sang, une nostalgie d’histoire qu’on pourrait recréer pour une soirée ou pour une semaine, sans illusion et sans conséquence).

Puis par la montée des tensions entre les deux hommes ; après la fausse connivence, la camaraderie presque ostentatoire du début, qu’on devine graduellement frelatée, presque malsaine, apparaissent, par petites touches instillées très habilement par Jacques Deray,

Puis par la montée des tensions entre les deux hommes ; après la fausse connivence, la camaraderie presque ostentatoire du début, qu’on devine graduellement frelatée, presque malsaine, apparaissent, par petites touches instillées très habilement par Jacques Deray, les premières nuances de condescendance de l’un, d’agacement de l’autre. Les personnages sont posés peu à peu, sans qu’on sache d’emblée qui ils sont, d’où ils viennent : on ne l’apprend que scène après scène et par touches assez discrètes et claires tout à la fois pour que le spectateur puisse se faire une idée assez juste – mais jamais tout à fait complète – des passés, des caractères et des situations respectives.

les premières nuances de condescendance de l’un, d’agacement de l’autre. Les personnages sont posés peu à peu, sans qu’on sache d’emblée qui ils sont, d’où ils viennent : on ne l’apprend que scène après scène et par touches assez discrètes et claires tout à la fois pour que le spectateur puisse se faire une idée assez juste – mais jamais tout à fait complète – des passés, des caractères et des situations respectives.

Excellente idée d’avoir, dans la parfaite artificialité des relations d’été à Saint-Tropez, greffé la parfaite artificialité des copinages superficiels qu’on devine de Saint Germain des Prés. L’un a réussi, riche, séduisant papillon de nuit, séducteur sans merci, qui sent toutefois, très imperceptiblement, l’âge venir et qui s’affuble désormais de la compagnie de sa fille pour créer, entretenir, susciter une ambiguïté dont il se glorifie. L’autre qui est passé à côté de sa vie, subsiste sans plus écrire (Et tu as eu raison, lui souffle Harry dans un grand moment de perversité, sachant parfaitement qu’il frappe là où c’est le plus douloureux), qui a tenté de se suicider, s’est désintoxiqué de l’alcool, mais demeure si fragile qu’il sait bien que s’il bouge de la villa, isolée de tout, il sera tout de suite abattu en plein vol par les démons de sa nuit).

Excellente idée d’avoir, dans la parfaite artificialité des relations d’été à Saint-Tropez, greffé la parfaite artificialité des copinages superficiels qu’on devine de Saint Germain des Prés. L’un a réussi, riche, séduisant papillon de nuit, séducteur sans merci, qui sent toutefois, très imperceptiblement, l’âge venir et qui s’affuble désormais de la compagnie de sa fille pour créer, entretenir, susciter une ambiguïté dont il se glorifie. L’autre qui est passé à côté de sa vie, subsiste sans plus écrire (Et tu as eu raison, lui souffle Harry dans un grand moment de perversité, sachant parfaitement qu’il frappe là où c’est le plus douloureux), qui a tenté de se suicider, s’est désintoxiqué de l’alcool, mais demeure si fragile qu’il sait bien que s’il bouge de la villa, isolée de tout, il sera tout de suite abattu en plein vol par les démons de sa nuit).

Au milieu de ces deux coqs, l’un qui se croit fort, l’autre qui se sait faible, Marianne est un personnage un peu transparent, qui donne l’impression d’être solide, mais, finalement, est un peu hésitante, un peu démunie de la clairvoyance qui lui ferait vite écarter de la thébaïde le père et la fille corrupteurs de l’équilibre instable qu’elle vit. Le personnage de Pénélope, en revanche, me semble une des faiblesses du film, insignifiant, à peine dessiné, sans rien de l’innocence indifférente qu’on pourrait envisager…

Au milieu de ces deux coqs, l’un qui se croit fort, l’autre qui se sait faible, Marianne est un personnage un peu transparent, qui donne l’impression d’être solide, mais, finalement, est un peu hésitante, un peu démunie de la clairvoyance qui lui ferait vite écarter de la thébaïde le père et la fille corrupteurs de l’équilibre instable qu’elle vit. Le personnage de Pénélope, en revanche, me semble une des faiblesses du film, insignifiant, à peine dessiné, sans rien de l’innocence indifférente qu’on pourrait envisager…

Cela dit, le sommet du film atteint, qui est la scène morbide de la noyade d’Harry, merveille de cruauté et de violence intériorisée, le dernier quart de La piscine

Cela dit, le sommet du film atteint, qui est la scène morbide de la noyade d’Harry, merveille de cruauté et de violence intériorisée, le dernier quart de La piscine change trop de nature et de qualité pour ne pas décevoir. Une enquête policière bien banale (malgré l’excellent Paul Crauchet)

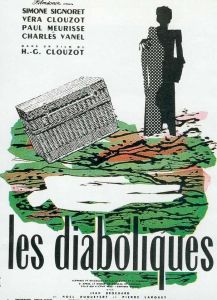

change trop de nature et de qualité pour ne pas décevoir. Une enquête policière bien banale (malgré l’excellent Paul Crauchet) , qui tire un peu à la ligne (j’ai l’impression du même déficit d’importance, dans Les diaboliques,

, qui tire un peu à la ligne (j’ai l’impression du même déficit d’importance, dans Les diaboliques, malgré le non moins excellent Charles Vanel).

malgré le non moins excellent Charles Vanel).

Je n’ai pas beaucoup de goût pour l’actrice Jane Birkin,

Je n’ai pas beaucoup de goût pour l’actrice Jane Birkin, la trouvant bien plus intéressante chanteuse ; mais les personnages principaux du film de Jacques Deray

la trouvant bien plus intéressante chanteuse ; mais les personnages principaux du film de Jacques Deray sont exceptionnels ; où trouvera-t-on jamais des acteurs aussi séduisants que Delon

sont exceptionnels ; où trouvera-t-on jamais des acteurs aussi séduisants que Delon et Ronet,

et Ronet, une femme aussi solaire (et blessée ; cela n’a pas de rapport) que Romy Schneider

une femme aussi solaire (et blessée ; cela n’a pas de rapport) que Romy Schneider ? Ce cinéma du milieu du dernier demi-siècle donnait es feux vénéneux, magnifiques, incandescents. C’est cela même : incandescents.

? Ce cinéma du milieu du dernier demi-siècle donnait es feux vénéneux, magnifiques, incandescents. C’est cela même : incandescents.