Je suis tombé ravi dans le cinéma d’Agnès Varda lorsque, pour la première des dix ou douze fois où j’ai vu le film, j’ai regardé Cléo de 5 à 7 ; j’ai vu beaucoup de ce qui a été réalisé par la Dame de la rue Daguerre, ravi par Le bonheur (1965), par Daguerréotypes (1975), par Les glaneurs et la glaneuse (2000), stupéfait par la grâce douloureuse de Sans toit ni loi (1985). Mais aussi effaré, dégouté par les films de la période gauchiste Black Panthers (par exemple Lions love en 1969), quelquefois déçu par les autobiographies un peu complaisantes (Les plages d’Agnès en 2009, Visages, villages en 2017). Bref, une cinéaste qui compte, attachante, souvent superbe, souvent ratée, quelquefois terne.

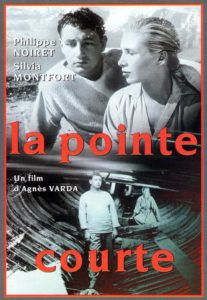

Je n’avais jamais vu jusqu’à aujourd’hui La pointe courte, qui est le premier long-métrage d’Agnès Varda, tourné de bric et de broc en 1954 dans un pauvre quartier de pêcheurs de Sète. Premier film, donc, comme souvent, empreint d’autobiographie puisque la réalisatrice, fuyant avec ses parents la Belgique dévastée de 1940, a passé son adolescence sur la Méditerranée.

Je n’avais jamais vu jusqu’à aujourd’hui La pointe courte, qui est le premier long-métrage d’Agnès Varda, tourné de bric et de broc en 1954 dans un pauvre quartier de pêcheurs de Sète. Premier film, donc, comme souvent, empreint d’autobiographie puisque la réalisatrice, fuyant avec ses parents la Belgique dévastée de 1940, a passé son adolescence sur la Méditerranée.

Curieux film, déjà plein de promesses, mais en même temps mal fichu, guindé, artificiel, qui fait cohabiter sans beaucoup de pertinence deux atmosphères parallèles.Commençons par ce qui est le plus médiocre. Commençons même par le pire : la musique, écrite par Pierre Barbaud, dont Wikipédia nous dit qu’il est l’inventeur de la musique algorithmique, c’est-à-dire un de ces machins dissonants qui ont remplacé, il y a moins d’un siècle, toute mélodie. L’accompagnement de La pointe courte est aigrelet, capricant, ennuyeux, désagréable, exaspérant de plus en plus que le film se déroule.

Curieux film, déjà plein de promesses, mais en même temps mal fichu, guindé, artificiel, qui fait cohabiter sans beaucoup de pertinence deux atmosphères parallèles.Commençons par ce qui est le plus médiocre. Commençons même par le pire : la musique, écrite par Pierre Barbaud, dont Wikipédia nous dit qu’il est l’inventeur de la musique algorithmique, c’est-à-dire un de ces machins dissonants qui ont remplacé, il y a moins d’un siècle, toute mélodie. L’accompagnement de La pointe courte est aigrelet, capricant, ennuyeux, désagréable, exaspérant de plus en plus que le film se déroule.

Il accompagne les très ennuyeuses, fallacieuses, verbeuses conversations entre Lui, l’enfant jamais nommé du pays, qui est revenu à Sète se retrouver, interprété par le jeune Philippe Noiret et Elle, Silvia Monfort, une fille de Paris qui pense que son couple est en train de se mourir et qui veut se séparer d’un homme qu’elle a aimé. Bavardages interminables et prétentieux qui sonnent de plus en plus faux au fur et à mesure qu’ils s’étirent et se délitent. Elle et Lui marchent sans but sur des plages plutôt moches, sur des grèves de sables grossiers ou au milieu des cabanes minables, entre des baraques à toits de zinc, des engrenages rouillés, des barques à demi démolies, des filets de pêche pourris qui n’en finissent pas de sécher au soleil, des vieux wagons vermoulus. Elle lui dit qu’elle ne peut plus l’aimer comme avant ; il lui répond qu’il ne voit pas les choses de cette façon. La situation est sans doute issue d’une grande réalité ; n’empêche qu’elle sonne absolument faux.

Il accompagne les très ennuyeuses, fallacieuses, verbeuses conversations entre Lui, l’enfant jamais nommé du pays, qui est revenu à Sète se retrouver, interprété par le jeune Philippe Noiret et Elle, Silvia Monfort, une fille de Paris qui pense que son couple est en train de se mourir et qui veut se séparer d’un homme qu’elle a aimé. Bavardages interminables et prétentieux qui sonnent de plus en plus faux au fur et à mesure qu’ils s’étirent et se délitent. Elle et Lui marchent sans but sur des plages plutôt moches, sur des grèves de sables grossiers ou au milieu des cabanes minables, entre des baraques à toits de zinc, des engrenages rouillés, des barques à demi démolies, des filets de pêche pourris qui n’en finissent pas de sécher au soleil, des vieux wagons vermoulus. Elle lui dit qu’elle ne peut plus l’aimer comme avant ; il lui répond qu’il ne voit pas les choses de cette façon. La situation est sans doute issue d’une grande réalité ; n’empêche qu’elle sonne absolument faux.

Heureusement il y a le reste. C’est-à-dire l’exploration presque ethnographique – ce que sait si bien faire Agnes Varda – de la petite communauté des habitants du quartier. Les grandes gueules, les querelles de voisinage, les médisances, les copinages, les histoires de cœur. Comme nous sommes en 1954, on ne s’étonne pas de voir le patriarcat triomphant, les pères pleins d’orgueil et de morgue qui interdisent à leurs filles la moindre fréquentation, les calottes qui pleuvent sur les gamins criards, la peur des contrôles des services de l’hygiène (car les coquillages ramassés sont un petit peu douteux). On ne s’étonne pas que le jeune pécheur Raphaël, qui n’a pas trié comme il faut les clovisses qu’il a ramassées soit condamné à cinq jours de prison ferme et que les gendarmes viennent le chercher chez lui pour les lui faire accomplir… Heureux temps où l’on obéissait à la loi et où la loi était ferme…

Heureusement il y a le reste. C’est-à-dire l’exploration presque ethnographique – ce que sait si bien faire Agnes Varda – de la petite communauté des habitants du quartier. Les grandes gueules, les querelles de voisinage, les médisances, les copinages, les histoires de cœur. Comme nous sommes en 1954, on ne s’étonne pas de voir le patriarcat triomphant, les pères pleins d’orgueil et de morgue qui interdisent à leurs filles la moindre fréquentation, les calottes qui pleuvent sur les gamins criards, la peur des contrôles des services de l’hygiène (car les coquillages ramassés sont un petit peu douteux). On ne s’étonne pas que le jeune pécheur Raphaël, qui n’a pas trié comme il faut les clovisses qu’il a ramassées soit condamné à cinq jours de prison ferme et que les gendarmes viennent le chercher chez lui pour les lui faire accomplir… Heureux temps où l’on obéissait à la loi et où la loi était ferme… Ce qui n’empêchait pas les accommodements, la permission de sortie accordée au jeune homme par la direction de la prison, parce qu’il est un sacré jouteur et que son talent s’exprime au mieux dans les combats aussi amicaux que titanesques qui opposent les clubs La lance sportive au Pavois d’or sur les canaux de la ville. Ce qui lui permet aussi d’amadouer son futur beau-père : Il a bien jouté ! Ça va, ça va être un homme ! qui lui permet ainsi d’aller, au soir du bal, valser avec sa belle Anna.

Ce qui n’empêchait pas les accommodements, la permission de sortie accordée au jeune homme par la direction de la prison, parce qu’il est un sacré jouteur et que son talent s’exprime au mieux dans les combats aussi amicaux que titanesques qui opposent les clubs La lance sportive au Pavois d’or sur les canaux de la ville. Ce qui lui permet aussi d’amadouer son futur beau-père : Il a bien jouté ! Ça va, ça va être un homme ! qui lui permet ainsi d’aller, au soir du bal, valser avec sa belle Anna.

Agnès Varda était à la base une photographe ; elle l’est toujours restée et cela se voit très bien dans le soin apporté à la composition des images, souvent très belles alors qu’elles n’ont que rarement l’attrait du pittoresque ; mais c’est un rien : des linges qui flottent au vent, des barques entrelacées, du bois flotté, le bouillonnement du goudron qui va rendre imputrescibles les filets de pêche… Et puis des jeux formidables d’ombres et de lumières violemment contrastées dans les rues d’été…

Agnès Varda était à la base une photographe ; elle l’est toujours restée et cela se voit très bien dans le soin apporté à la composition des images, souvent très belles alors qu’elles n’ont que rarement l’attrait du pittoresque ; mais c’est un rien : des linges qui flottent au vent, des barques entrelacées, du bois flotté, le bouillonnement du goudron qui va rendre imputrescibles les filets de pêche… Et puis des jeux formidables d’ombres et de lumières violemment contrastées dans les rues d’été…