Il y a exactement quatre-vingt-dix ans, à Tours, la grande majorité des délégués au congrès de la Section Française de l’Internationale Ouvrière (SFIO) décidait de devenir la Section Française de l’Internationale Communiste (SFIC) et d’accepter, sans en rejeter aucune, les conditions fixées par Lénine pour adhérer au Komintern. C’était le début d’une histoire extraordinaire, qui a marqué profondément le siècle et qui va bientôt s’achever sous le coup du brillant score de Mme Buffet aux Présidentielles de 2007 (1,93% des suffrages) et du rachat en sous-main du Parti par l’éructant et délicieux M. Mélanchon.

Entre-temps, il y a eu une organisation formidable, qui a su rassembler des millions de dévouements prodigieux et des talents puisés dans toutes les couches de la Société, aristocratie ouvrière, littéraire, artistique, philosophique. Tant de gens de qualité divers ont été rassemblés, aux lendemains de la Guerre, au moment où le Parti atteignait 28,5% des voix (Législatives d’octobre 1946) qu’un historien de ces années là pouvait bien écrire une biographie de Maurice Thorez, Secrétaire général du Parti intitulée Le bonheur d’être communiste.

Entre-temps, il y a eu une organisation formidable, qui a su rassembler des millions de dévouements prodigieux et des talents puisés dans toutes les couches de la Société, aristocratie ouvrière, littéraire, artistique, philosophique. Tant de gens de qualité divers ont été rassemblés, aux lendemains de la Guerre, au moment où le Parti atteignait 28,5% des voix (Législatives d’octobre 1946) qu’un historien de ces années là pouvait bien écrire une biographie de Maurice Thorez, Secrétaire général du Parti intitulée Le bonheur d’être communiste.

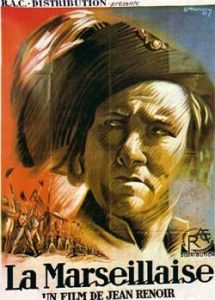

Pour tous ceux que fascine, ou simplement intéresse cette page d’histoire contemporaine, ce gigantesque mur de certitudes, d’efforts désintéressés et d’erreurs atterrantes, le film de Jean Renoir est un document de première qualité.

Pour tous ceux que fascine, ou simplement intéresse cette page d’histoire contemporaine, ce gigantesque mur de certitudes, d’efforts désintéressés et d’erreurs atterrantes, le film de Jean Renoir est un document de première qualité.

D’abord parce que c’est Renoir , dont rien ne laisse indifférent, et que c’est plein d’acteurs épatants de l’époque, qu’on aime voir et revoir, Charles Blavette

, dont rien ne laisse indifférent, et que c’est plein d’acteurs épatants de l’époque, qu’on aime voir et revoir, Charles Blavette , Gaston Modot

, Gaston Modot ou Gabrielle Fontan

ou Gabrielle Fontan , et des tas d’autres à reconnaître au fil des images.

, et des tas d’autres à reconnaître au fil des images.

À dire vrai, le communisme de Renoir

À dire vrai, le communisme de Renoir a été sûrement davantage un coup de cœur, une toquade, le suivi d’une mode (et l’influence de sa femme Marguerite Houllé) qu’une conviction profonde. Quatre ans après 36, en fuyant la France qui s’effondrait, et gagnant les États-Unis, il ne cachait pas son admiration pour ces grands diables d’Allemands qui fonçaient sur l’Europe et écrivait des lettres antisémites.

a été sûrement davantage un coup de cœur, une toquade, le suivi d’une mode (et l’influence de sa femme Marguerite Houllé) qu’une conviction profonde. Quatre ans après 36, en fuyant la France qui s’effondrait, et gagnant les États-Unis, il ne cachait pas son admiration pour ces grands diables d’Allemands qui fonçaient sur l’Europe et écrivait des lettres antisémites.

Mais peu importe ! La vie est à nous est une commande directe du parti Communiste (comme La Marseillaise

est une commande directe du parti Communiste (comme La Marseillaise , deux ans plus tard, est une commande de la C.G.T.) ; c’est un film de propagande clairement présenté comme tel.

, deux ans plus tard, est une commande de la C.G.T.) ; c’est un film de propagande clairement présenté comme tel.

Ce qui est drôle, c’est que le P.C.F. sort à peine, en 1936, de la tactique suicidaire dite de Classe contre classe, impulsée par l’Union soviétique, qui refuse toute alliance avec qui que ce soit et qui lui a valu les sévères claques électorales de 1928 et de 1932. Avec l’arrivée au pouvoir de Hitler, en 1933 et les événements de 1934 en France, la consigne de Moscou change : c’est donc l’époque de la Main tendue aux chrétiens ; ce sera bientôt le Front populaire : on est dans la recherche de consensus, l’unanimisme, dans ce qui rassemble plutôt que dans ce qui différencie. D’où le début du film, portrait d’une France magnifiquement dotée par la nature et la géographie, parée de tous les prestiges, centre glorieux des sciences et des arts, dressé par un instituteur inspiré (Jean Dasté) devant les yeux émerveillés de toute sa classe.

Ce qui est drôle, c’est que le P.C.F. sort à peine, en 1936, de la tactique suicidaire dite de Classe contre classe, impulsée par l’Union soviétique, qui refuse toute alliance avec qui que ce soit et qui lui a valu les sévères claques électorales de 1928 et de 1932. Avec l’arrivée au pouvoir de Hitler, en 1933 et les événements de 1934 en France, la consigne de Moscou change : c’est donc l’époque de la Main tendue aux chrétiens ; ce sera bientôt le Front populaire : on est dans la recherche de consensus, l’unanimisme, dans ce qui rassemble plutôt que dans ce qui différencie. D’où le début du film, portrait d’une France magnifiquement dotée par la nature et la géographie, parée de tous les prestiges, centre glorieux des sciences et des arts, dressé par un instituteur inspiré (Jean Dasté) devant les yeux émerveillés de toute sa classe.

Cette France, qu’est-ce qui l’empêche d’être un paradis terrestre, si ce n’est les 200 familles et leurs sicaires et nervis, les ligues fascistes, fascisantes et fascistoïdes ?

Rien du tout ! L’alliance de la conscience ouvrière et de la sagesse paysanne, appuyée par la jeunesse et les intellectuels torpillera l’hydre totalitaire et suscitera les fameux lendemains qui chantent. C’est ce qui est affirmé, par la conjonction lyrique de toutes les couches sociales, à la fin du film, après que tous les dirigeants du Parti, de Paul Vaillant-Couturier à Jacques Duclos et Maurice Thorez y sont allés de leur couplet.

Rien du tout ! L’alliance de la conscience ouvrière et de la sagesse paysanne, appuyée par la jeunesse et les intellectuels torpillera l’hydre totalitaire et suscitera les fameux lendemains qui chantent. C’est ce qui est affirmé, par la conjonction lyrique de toutes les couches sociales, à la fin du film, après que tous les dirigeants du Parti, de Paul Vaillant-Couturier à Jacques Duclos et Maurice Thorez y sont allés de leur couplet.

Le septième volume des Hommes de bonne volonté, de Jules Romains, s’intitule Recherche d’une Église ; des millions d’hommes ont cru en trouver une, dans ce parti qui prétendait donner au monde un nouvel Évangile.

Manque de pot : Karl Marx n’était pas Jésus Christ.