Un peu de bruit pour pas grand chose.

Un peu de bruit pour pas grand chose.

Je n’ai pas grand avis sur l’œuvre poétique de Jacques Prévert, qui me semble légère, habile, amusante, farfelue, souvent agréable à lire. Mais qui ne me paraît pas toutefois atteindre le niveau des poètes que j’aime avant tout, Jean de La Fontaine, Jean Racine, Victor Hugo, Guillaume Apollinaire. À chacun ses dilections, d’ailleurs, surtout dans ce domaine si particulier du rêve, de l’émotion, de l‘ailleurs. Au cinéma, c’est évidemment autre chose. Sans Prévert scénariste et dialoguiste, nous n’aurions pas eu tant de films merveilleux, certains qui sont des chefs-d’oeuvre, d’autres qui, quand ils ne sont qu’à demi réussis (Les visiteurs du soir) ou splendidement ratés (Les portes de la nuit) comportent toujours une atmosphère, un ton, un bout de dialogue saisissant, quelque chose qui permet d’entre-apercevoir l’aile de l’ange. Jacques Prévert est là une sorte de touche-à-tout de génie, drôle, rêveur, grave, fantaisiste, lumineux, sombre tour à tour. Une merveille.

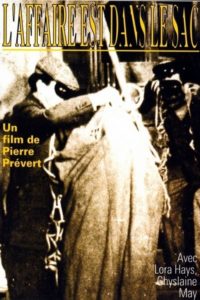

Autant dire que je me suis réjoui de l’édition d’un gros coffret, remarquablement, presque luxueusement édité par Doriane films qui met en valeur six films, de dimensions et de tons divers réalisés par les frères Prévert. Car, à côté de Jacques, il a existé son frère Pierre, de six ans son cadet, documentariste, cinéaste, acteur, sans doute moins doué que son aîné mais qui a baigné dans l’atmosphère un peu folle de la bande surréaliste abritée par Marcel Duhamel (le père de la Série noire) dans l’immeuble du 54, rue du Château (14ème). Pierre Prévert dont je ne connaissais jusqu’alors qu’un feuilleton moyennement réussi, Les compagnons de Bâal a, en fait, réalisé plusieurs courts, moyens et longs métrages, dont le plus notoire est sûrement L’affaire est dans le sac, qui dure 48 minutes.

Autant dire que je me suis réjoui de l’édition d’un gros coffret, remarquablement, presque luxueusement édité par Doriane films qui met en valeur six films, de dimensions et de tons divers réalisés par les frères Prévert. Car, à côté de Jacques, il a existé son frère Pierre, de six ans son cadet, documentariste, cinéaste, acteur, sans doute moins doué que son aîné mais qui a baigné dans l’atmosphère un peu folle de la bande surréaliste abritée par Marcel Duhamel (le père de la Série noire) dans l’immeuble du 54, rue du Château (14ème). Pierre Prévert dont je ne connaissais jusqu’alors qu’un feuilleton moyennement réussi, Les compagnons de Bâal a, en fait, réalisé plusieurs courts, moyens et longs métrages, dont le plus notoire est sûrement L’affaire est dans le sac, qui dure 48 minutes.

Il me semble que dans bon nombre d’anthologies du cinéma on trouve la scène singulière où Adrien (Jacques Brunius, l’elfe égrillard de Partie de campagne, le plus beau film de Jean Renoir) achète au roublard Benjamin Déboisé (Julien Carette), chapelier sans clients, un béret, un béret français, puis parade, avec ce couvre-chef dans la rue où passe une fanfare. Cette séquence a beaucoup marqué, à un point tel qu’elle a fait s’effacer le caractère foutraque du film et son insignifiance.

Il me semble que dans bon nombre d’anthologies du cinéma on trouve la scène singulière où Adrien (Jacques Brunius, l’elfe égrillard de Partie de campagne, le plus beau film de Jean Renoir) achète au roublard Benjamin Déboisé (Julien Carette), chapelier sans clients, un béret, un béret français, puis parade, avec ce couvre-chef dans la rue où passe une fanfare. Cette séquence a beaucoup marqué, à un point tel qu’elle a fait s’effacer le caractère foutraque du film et son insignifiance.

Car c’est bien là ce qui décontenance : qu’on puisse presque attacher de l’importance ou même révérer un film qui est une plaisanterie de galopins qui ont dû certainement trouver beaucoup de plaisir à en tourner les images, mais qui n’a pas pour autant beaucoup de mérite. Que ça parte dans tous les sens, que ça n’ait ni queue, ni tête, après tout, pourquoi pas ? On ne s’attend pas, aux heures du surréalisme triomphant à trouver un ordonnancement narratif solide, la cohérence d’un récit et de la structuration pour les personnages. Après tout, si l’on a accepté le pari de la fantaisie complète, on est à peu près disposé à tout. Mais on souhaite au moins trouver cette fantaisie débridée et cavalcadante.

Car c’est bien là ce qui décontenance : qu’on puisse presque attacher de l’importance ou même révérer un film qui est une plaisanterie de galopins qui ont dû certainement trouver beaucoup de plaisir à en tourner les images, mais qui n’a pas pour autant beaucoup de mérite. Que ça parte dans tous les sens, que ça n’ait ni queue, ni tête, après tout, pourquoi pas ? On ne s’attend pas, aux heures du surréalisme triomphant à trouver un ordonnancement narratif solide, la cohérence d’un récit et de la structuration pour les personnages. Après tout, si l’on a accepté le pari de la fantaisie complète, on est à peu près disposé à tout. Mais on souhaite au moins trouver cette fantaisie débridée et cavalcadante.

Malheureusement L’affaire est dans le sac ne décolle jamais. Julien Carette a beau se multiplier et se montrer aussi excellent qu’il peut l’être, on se trouve devant une sorte d’exercice plutôt vain, bien trop souvent puéril et bêtement potache. On a le sentiment que tous ceux qui ont participé au film se sont bien amusés mais somme toute ceux qui ont, autour de Michel Audiard déconné dans les pires réalisations de cet autre grand dialoguiste, ont fait à peu près la même chose : on s’amuse entre amis et en plus on trouve des braves bougres de spectateurs qui viennent payer leur écot et applaudir des pitreries.

Malheureusement L’affaire est dans le sac ne décolle jamais. Julien Carette a beau se multiplier et se montrer aussi excellent qu’il peut l’être, on se trouve devant une sorte d’exercice plutôt vain, bien trop souvent puéril et bêtement potache. On a le sentiment que tous ceux qui ont participé au film se sont bien amusés mais somme toute ceux qui ont, autour de Michel Audiard déconné dans les pires réalisations de cet autre grand dialoguiste, ont fait à peu près la même chose : on s’amuse entre amis et en plus on trouve des braves bougres de spectateurs qui viennent payer leur écot et applaudir des pitreries.

Y’a pas à dire, on est souvent les couillons de la farce.