Castigat ridendo mores.

Castigat ridendo mores.

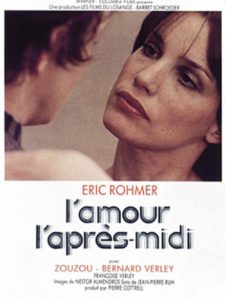

Quoi de meilleur, lorsqu’on a passé les derniers jours à regarder des productions un peu violentes et saignantes, que d’aller prendre une cure d’intelligence du côté de chez Éric Rohmer qui, même dans les moins réussies de ses réalisations, sait, au hasard des conversations et des péripéties, dispenser une leçon narquoise et subtile ?

Et lorsque, ainsi que c’est le cas pour L’amour l’après-midi, la qualité des situations et la justesse des dialogues se hausse au meilleur des niveaux, c’est un vrai régal, un vrai bonheur ensoleillé de retrouver ces égarements du cœur et de l’esprit que Rohmer sait mettre en scène comme personne.

Frédéric (Renaud Verley) est l’associé d’un cabinet d’affaires qu’il dirige avec Gérard (Daniel Ceccaldi, impeccable, même en simple silhouette) situé à deux pas de la gare Saint-Lazare. Il vit tranquillement dans une calme bourgade de la banlieue Ouest, du côté du Pecq ou du Vésinet, avec sa femme Hélène (lumineuse Françoise Verley, au demeurant sa vraie femme dans la réalité). Verley, qui joue un personnage tendre et un peu mou a le beau physique pâle, mièvre, un peu estompé de ce jeune trentenaire assez prospère, sagement amoureux, sagement papa d’un, puis de deux enfants. Rien ne semble pouvoir déranger sa tranquille aisance.

Lorsque Chloé fait, un peu incongrûment, irruption dans sa vie, il va y avoir, sur cette eau calme, un peu d’orage. Chloé, c’est Zouzou, un des icônes singulières des Sixties, mannequin de Catherine Harlé, égérie de Saint-Germain des Prés, amante de rockers britanniques, goûteuse de la vie et des substances dangereuses. Son choix par Rohmer pour incarner cette fille bien plus libre encore que libérée est parfait. Les jolies femmes qui évoluent autour de Frédéric, notamment ses secrétaires à manteaux longs et jupes courtes n’ont jamais troublé le calme de ses nuits. Mais Chloé va envahir très lentement, très graduellement son espace, lui devenir proche ; puis chère ; puis indispensable. Elle dit qu’elle fane le jour et s’épanouit la nuit. Elle s’absente quelquefois, part en escapade ici ou là, avec un amant de rencontre. Mais à chacun de ses retours, elle s’ancre davantage dans la vie de Frédéric.

Lorsque Chloé fait, un peu incongrûment, irruption dans sa vie, il va y avoir, sur cette eau calme, un peu d’orage. Chloé, c’est Zouzou, un des icônes singulières des Sixties, mannequin de Catherine Harlé, égérie de Saint-Germain des Prés, amante de rockers britanniques, goûteuse de la vie et des substances dangereuses. Son choix par Rohmer pour incarner cette fille bien plus libre encore que libérée est parfait. Les jolies femmes qui évoluent autour de Frédéric, notamment ses secrétaires à manteaux longs et jupes courtes n’ont jamais troublé le calme de ses nuits. Mais Chloé va envahir très lentement, très graduellement son espace, lui devenir proche ; puis chère ; puis indispensable. Elle dit qu’elle fane le jour et s’épanouit la nuit. Elle s’absente quelquefois, part en escapade ici ou là, avec un amant de rencontre. Mais à chacun de ses retours, elle s’ancre davantage dans la vie de Frédéric.

Jusqu’à… Jusqu’à où précisément ? Ah c’est bien là la subtilité de Rohmer ; là où on s’attendrait à bien banale coucherie, il y a pirouette élégante et narquoise et Frédéric revient à sa sage tranquillité. Non seulement c’est moral, mais c’est rassérénant sans être gnangnan…

Jusqu’à… Jusqu’à où précisément ? Ah c’est bien là la subtilité de Rohmer ; là où on s’attendrait à bien banale coucherie, il y a pirouette élégante et narquoise et Frédéric revient à sa sage tranquillité. Non seulement c’est moral, mais c’est rassérénant sans être gnangnan…

Mais il n’y a pas que l’agrément du récit qui séduise dans le film : il y a les mille notations sur la vie des villes, sur le plaisir des foules, notations bien éloignées des habituelles adulations campagnardes, si souvent nunuches. Je sais bien que, pour qui apprécie la verdure et les petits oiseaux ces considérations paraissent du chinois et que regarder, à six heures révolues, la course tourmentée des banlieusards vers leurs trains peut faire frémir devant la douceur, réelle ou prétendue, des villages… Je suis bien plus sensible au point de vue de Frédéric qui, dans le tourbillon animé de la grande ville songe à la torpeur morne des rues vides des après-midi de province. Sensible à ce sentiment que la grande ville, c’est la constance du sentiment de présence de l’inconnu et de sa survenue possible. Sensible à la fièvre grisante qui parcourt à tous moments ses artères…

Le sixième et dernier des Contes moraux n’a pas tout à fait la profondeur de Ma nuit chez Maud ou le charme du Genou de Claire ; mais c’est un très intéressant exercice de style, très écrit et plein de brio.