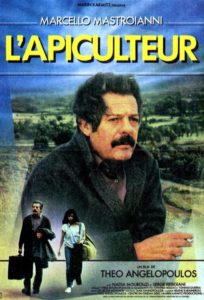

Voilà bien le premier film de Theodoros Angelopoulos, figure révérée par la critique savante, que je regardais. Je ne suis pas certain que j’en verrai un second, malgré la curiosité que j’éprouve pour un aussi étrange titre que Le pas suspendu de la cigogne du même réalisateur. Une brève exploration sur les médias savants permet de le classer dans la même mouvance que les enquiquineurs patentés Ingmar Bergman ou Michelangelo Antonioni. Émoustillé par la présence en première ligne de Marcello Mastroianni, je crois que si j’avais lu cela auparavant, je n’aurais sans doute pas, rebuté d’avance, regardé L’apiculteur. J’aurais sûrement eu tort.

Parce qu’il y a quelque chose d’étrangement séduisant – et peut-être de dangereusement hypnotique – dans le périple triste de Spyros (Marcello Mastroianni), un homme rude, mutique, dévasté par le naufrage de sa vie familiale, qui part sur les routes de Grèce dans un printemps frileux, chercher des fleurs pour ses abeilles. Famille dévastée, d’abord. Il y a déjà quelque temps qu’il est divorcé ? séparé ? de sa femme Anne (Jenny Roussea), que sa fille aînée (?) Maria (Dora Volanaki) est partie, mariée avec un type qui ne l’aime et qu’il n’aime ; que son fils, qui l’indiffère et qu’il indiffère a coupé les ponts ; et que son autre fille (?), au seuil d’un printemps pluvieux, se marie et quitte définitivement une maisonnée qui n’est plus.

Parce qu’il y a quelque chose d’étrangement séduisant – et peut-être de dangereusement hypnotique – dans le périple triste de Spyros (Marcello Mastroianni), un homme rude, mutique, dévasté par le naufrage de sa vie familiale, qui part sur les routes de Grèce dans un printemps frileux, chercher des fleurs pour ses abeilles. Famille dévastée, d’abord. Il y a déjà quelque temps qu’il est divorcé ? séparé ? de sa femme Anne (Jenny Roussea), que sa fille aînée (?) Maria (Dora Volanaki) est partie, mariée avec un type qui ne l’aime et qu’il n’aime ; que son fils, qui l’indiffère et qu’il indiffère a coupé les ponts ; et que son autre fille (?), au seuil d’un printemps pluvieux, se marie et quitte définitivement une maisonnée qui n’est plus.

Si je mets là tant de points d’interrogation, c’est que le metteur en scène travaille à coup d’ellipses, de non-dits, de fausses pistes, de questionnements. On ne doit pas s’attendre à un récit linéaire, classique, ordonné. On peut penser que le réalisateur se met dans la tête de Spyros qui, accablé par l’ennui pesant qui sourd du mariage de sa fille, prend la route, comme chaque année, sur la route des fleurs, celle qui offre aux abeilles, au printemps, l’éclosion progressive des parfums qu’elles butinent. On ne sait pas trop où tout cela se passe, mais on est bien loin, plus loin encore, des images idéales sublimes de la Grèce bleue et blanche, des îles mordorées, de la mer couleur lie-de-vin d’Homère.

Si je mets là tant de points d’interrogation, c’est que le metteur en scène travaille à coup d’ellipses, de non-dits, de fausses pistes, de questionnements. On ne doit pas s’attendre à un récit linéaire, classique, ordonné. On peut penser que le réalisateur se met dans la tête de Spyros qui, accablé par l’ennui pesant qui sourd du mariage de sa fille, prend la route, comme chaque année, sur la route des fleurs, celle qui offre aux abeilles, au printemps, l’éclosion progressive des parfums qu’elles butinent. On ne sait pas trop où tout cela se passe, mais on est bien loin, plus loin encore, des images idéales sublimes de la Grèce bleue et blanche, des îles mordorées, de la mer couleur lie-de-vin d’Homère.

Il y a de la neige, de la boue, du froid, du vent, de la brume. Des terrains caillouteux, des villages décrépits et décatis, des maisons minables, érodées par le temps, le laisser-aller, la médiocrité dun pays qui fut grand, qui fut immense et qui n’est aujourd’hui qu’une succursale du tiers-Monde installée en Europe. Spyros, amer, mutique, plein d’ombres et sans lumières taille sa route sous un ciel presque uniformément gris. Par un pur hasard, au demeurant banal, il prend dans le camion où il transporte ses ruches une marginale routarde, (Nadia Mourouzi) dont jamais le prénom ne sera donné. Étrange route, étrange périple ; une fille libre, insouciante, sans passé ni avenir, un homme qui porte sur ses épaules tout le poids d’un passé trop lourd, coincé dans ses habitudes, peut-être impuissant, en tout cas éloigné de toute histoire amoureuse.

Il y a de la neige, de la boue, du froid, du vent, de la brume. Des terrains caillouteux, des villages décrépits et décatis, des maisons minables, érodées par le temps, le laisser-aller, la médiocrité dun pays qui fut grand, qui fut immense et qui n’est aujourd’hui qu’une succursale du tiers-Monde installée en Europe. Spyros, amer, mutique, plein d’ombres et sans lumières taille sa route sous un ciel presque uniformément gris. Par un pur hasard, au demeurant banal, il prend dans le camion où il transporte ses ruches une marginale routarde, (Nadia Mourouzi) dont jamais le prénom ne sera donné. Étrange route, étrange périple ; une fille libre, insouciante, sans passé ni avenir, un homme qui porte sur ses épaules tout le poids d’un passé trop lourd, coincé dans ses habitudes, peut-être impuissant, en tout cas éloigné de toute histoire amoureuse.

Tout cela va se dérouler au cours des heurts, inquiétudes, méfiances, restrictions, péripéties mesquines des cheminements de Spyros et de ses retrouvailles presque obsessionnelles avec la fille, à la fois qu’il fuit et qu’il recherche. Pour qu’à la fin il cède – pour qu’elle cède aussi – à cette bizarre attirance. Pour qu’elle comprenne de la même façon qu’il faut qu’elle s’en aille. Pour qu’il déchaîne sur lui l’irritation de ses abeilles, qui vont le piquer jusqu’à en mourir, dans une scène à vrai dire assez ridicule.

Tout cela va se dérouler au cours des heurts, inquiétudes, méfiances, restrictions, péripéties mesquines des cheminements de Spyros et de ses retrouvailles presque obsessionnelles avec la fille, à la fois qu’il fuit et qu’il recherche. Pour qu’à la fin il cède – pour qu’elle cède aussi – à cette bizarre attirance. Pour qu’elle comprenne de la même façon qu’il faut qu’elle s’en aille. Pour qu’il déchaîne sur lui l’irritation de ses abeilles, qui vont le piquer jusqu’à en mourir, dans une scène à vrai dire assez ridicule.

C’est lent, c’est pesant, c’est un peu emphatique et fier de soi. Ça ne manque pas de talent ni d’intérêt pour autant. Mais c’est un peu trop ennuyeux pour qu’on y adhère tout à fait.