Ce qui est le plus extraordinaire, le plus angoissant, c’est que chaque minute est lourde, fatidique et obstinée, comme une goutte qui tomberait dans un vase déjà trop rempli. Et lorsque la dernière goutte tombe, le vase déborde, le coup de feu claque et Alain Leroy est mort. Ce n’est pas la dernière goutte qui a tué Alain, pas plus celle-là que n’importe quelle autre, y compris la première qui est tombée, il y a longtemps.

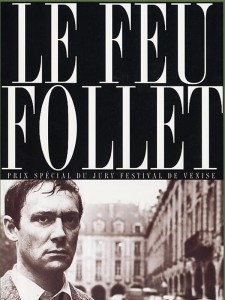

Vulnerant omnes, ultima necat ; ce qu’on lisait jadis sur les cadrans solaires : Toutes blessent, la dernière tue. Ou encore chez Montaigne : Le dernier pas ne fait pas la lassitude : il la déclare. Tous les jours vont à la mort, le dernier y arrive. Comment Louis Malle s’est-il pris pour envoûter et fasciner à un point pareil le spectateur sur cette brève relation des deux ou trois derniers jours d’un condamné à mort par lui-même ? D’abord en ne lui faisant jamais quitter l’écran. Ou quelques secondes à peine… Mais même alors, par exemple, lorsqu’il en a claqué la porte, ses anciens compagnons de nuit drogués (le poète Urcel/Alain Mottet, Éva la galeriste/Jeanne Moreau) parlent encore de lui ; et les convives du dîner mondain de Cyrille Lavaud/Jacques Sereys, lorsqu’il les rejoint après son malaise, n’attendent que lui, bien qu’ils feignent autre chose.

Alain Leroy/Maurice Ronet emplit l’écran ; et cela non seulement parce qu’il est présent dans toutes les séquences, mais parce que son visage, sa peau, ses cheveux, ses mains, sa chair, les objets qu’il touche sont constamment filmés, souvent en gros plan, en tout cas toujours pour que Malle puisse capter l’extraordinaire détermination/résignation du personnage. Cet envahissement obsédant de l’espace marque avec beaucoup de force combien Alain est extérieur (désormais extérieur ou depuis toujours extérieur ? on n’en saura rien et c’est très bien ainsi) à tous les mondes qui l’entourent, qui le cernent et qu’il ne parvient pas, ou plus à toucher. Ère du vide, où rien ne compte et rien n’accroche : les bavardages à la fois savants et puérils des autres pensionnaires de la maison de cure médicale, le mariage qui se délite, la littérature, les paradis artificiels, l’engagement politique, la vie familiale, la vie mondaine, le libertinage.

Alain Leroy/Maurice Ronet emplit l’écran ; et cela non seulement parce qu’il est présent dans toutes les séquences, mais parce que son visage, sa peau, ses cheveux, ses mains, sa chair, les objets qu’il touche sont constamment filmés, souvent en gros plan, en tout cas toujours pour que Malle puisse capter l’extraordinaire détermination/résignation du personnage. Cet envahissement obsédant de l’espace marque avec beaucoup de force combien Alain est extérieur (désormais extérieur ou depuis toujours extérieur ? on n’en saura rien et c’est très bien ainsi) à tous les mondes qui l’entourent, qui le cernent et qu’il ne parvient pas, ou plus à toucher. Ère du vide, où rien ne compte et rien n’accroche : les bavardages à la fois savants et puérils des autres pensionnaires de la maison de cure médicale, le mariage qui se délite, la littérature, les paradis artificiels, l’engagement politique, la vie familiale, la vie mondaine, le libertinage.

La beauté inquiète d’Alain continue à capter le regard des femmes, qu’elles soient mûres (Melle Farnoux/ Yvonne Clech de la maison de repos) ou jeunes (les deux inconnues du Café de Flore, l’une qu’il croise en y entrant, l’autre qui le drague ouvertement ; extraordinaire scène) ; ses anciennes amantes (Éva/Jeanne Moreau, Maria/Claude Deschamps et la sublime Solange/Alexandra Stewart) et toutes celles qui le voient (la servante de l’hôtel de passe, la patronne de l’hôtel du Quai Voltaire). Mais il n’est plus là. Il capte le regard, sans doute, mais dès qu’il va plus loin, c’est l’échec, l’atonie, l’acédie : il n’est sûrement pas indifférent que le film s’ouvre sur un fouillis de peaux, l’amour qu’Alain et Lydia (Léna Skerla) sont en train de faire et les yeux vides de Lydia.

La beauté inquiète d’Alain continue à capter le regard des femmes, qu’elles soient mûres (Melle Farnoux/ Yvonne Clech de la maison de repos) ou jeunes (les deux inconnues du Café de Flore, l’une qu’il croise en y entrant, l’autre qui le drague ouvertement ; extraordinaire scène) ; ses anciennes amantes (Éva/Jeanne Moreau, Maria/Claude Deschamps et la sublime Solange/Alexandra Stewart) et toutes celles qui le voient (la servante de l’hôtel de passe, la patronne de l’hôtel du Quai Voltaire). Mais il n’est plus là. Il capte le regard, sans doute, mais dès qu’il va plus loin, c’est l’échec, l’atonie, l’acédie : il n’est sûrement pas indifférent que le film s’ouvre sur un fouillis de peaux, l’amour qu’Alain et Lydia (Léna Skerla) sont en train de faire et les yeux vides de Lydia.

Ce n’est pas qu’Alain soit impuissant, comme on a pu sommairement l’écrire ; c’est bien autre chose et sans doute bien pire : le dégoût de soi et de l’autre, la honte de la souillure, la sensation de l‘à quoi bon ?. La vie lui paraît insignifiante ou ridicule (Vous êtes des guignols ! lance-t-il aux frères Minville, soldats perdus de l’OAS, voués à l’échec politique, mais bien vivants, eux) et aucun de ceux qu’il rencontre ne peut le retenir.

Ce n’est pas qu’Alain soit impuissant, comme on a pu sommairement l’écrire ; c’est bien autre chose et sans doute bien pire : le dégoût de soi et de l’autre, la honte de la souillure, la sensation de l‘à quoi bon ?. La vie lui paraît insignifiante ou ridicule (Vous êtes des guignols ! lance-t-il aux frères Minville, soldats perdus de l’OAS, voués à l’échec politique, mais bien vivants, eux) et aucun de ceux qu’il rencontre ne peut le retenir.

Toutes les rencontres du film sont d’ailleurs ponctuées par les mots d’Alain : Je pars. J’arrête. Je m’en vais. On ne peut pas dire qu’il ne prévient pas les autres, qu’il leur joue la comédie, les abuse ou leur ment. Mais les autres n’ont pas du tout envie de comprendre. Et d’ailleurs, s’ils comprenaient, qu’est-ce que ça changerait ?

Je ne crois pas avoir vu un film qui transpire autant l’ennui – je veux dire l’ennui de vivre, le taedium vitae – et qui soit si prenant, malgré (ou peut-être à cause de) sa construction heurtée, ses passages abrupts d’un groupe à l’autre, d’un milieu à l’autre, d’un coin de Paris à l’autre : chaque image focalise la fatigue insurmontable d’Alain et conduit au plan fixe de la fin. Je ne peux pas toucher les choses, je ne laisse pas d’empreinte… dit Alain. Comment se fait-il que le cinéma puisse, sur ces mots-là, qui sont l’expression du vide, nous laisser une telle marque et un tel poids ?

Je ne crois pas avoir vu un film qui transpire autant l’ennui – je veux dire l’ennui de vivre, le taedium vitae – et qui soit si prenant, malgré (ou peut-être à cause de) sa construction heurtée, ses passages abrupts d’un groupe à l’autre, d’un milieu à l’autre, d’un coin de Paris à l’autre : chaque image focalise la fatigue insurmontable d’Alain et conduit au plan fixe de la fin. Je ne peux pas toucher les choses, je ne laisse pas d’empreinte… dit Alain. Comment se fait-il que le cinéma puisse, sur ces mots-là, qui sont l’expression du vide, nous laisser une telle marque et un tel poids ?

Évidemment c’est le meilleur film de Maurice Ronet, qui ressemblait sans doute beaucoup à son personnage (il faudrait revoir Raphaël ou le débauché de Michel Deville). Tout le reste de la distribution est épatant. Et c’est, je pense, le chef-d’œuvre de Louis Malle, au dessus d’Ascenseur pour l’échafaud, de Lacombe Lucien, d’Au revoir les enfants.