Il y a, comme ça, des acteurs qui peuvent être irrésistibles lorsqu’ils apparaissent pour quelques minutes au milieu d’une séquence, font leur numéro et le laissent dans l’imaginaire du spectateur charmé. Mais qui pourtant n’ont pas les épaules pour porter à eux seuls la durée d’un film ; c’est-à-dire surtout lorsque le film est construit autour de leur personnalité, autour de leur originalité particulière, est bâti autour d’eux, en fonction d’eux, repose en totalité sur leurs physiques, leurs mimiques, leurs tics d’expression, leurs bouilles, leurs caractères. Dût mon point de vue indigner leurs innombrables admirateurs, j’en vois trois qui jouissent d’une réputation à mes yeux très exagérée, qui ont connu des succès considérables, parfois immenses, qui ont été appréciés par des générations de spectateurs mais qui, à mon sens, sont estimés bien au delà de leur talent.

Trois noms me viennent à l’esprit. Des acteurs dont les films, quelque succès qu’ils aient recueilli, ne valent pas grand chose quand ils sont en première ligne, quand ils en sont les premiers plans, surtout quand ils en constituent la raison d’être, que les films ont été conçus et réalisés pour eux. Trois noms, donc : Darry Cowl, Louis de Funès, Pierre Richard. Des comédiens initialement voués aux seconds rôles (ou même pire), où ils pouvaient être magnifiques, exceptionnels même, mais qui – hélas pour le cinéma ! – ont entraîné des succès fous et immérités.

Trois noms me viennent à l’esprit. Des acteurs dont les films, quelque succès qu’ils aient recueilli, ne valent pas grand chose quand ils sont en première ligne, quand ils en sont les premiers plans, surtout quand ils en constituent la raison d’être, que les films ont été conçus et réalisés pour eux. Trois noms, donc : Darry Cowl, Louis de Funès, Pierre Richard. Des comédiens initialement voués aux seconds rôles (ou même pire), où ils pouvaient être magnifiques, exceptionnels même, mais qui – hélas pour le cinéma ! – ont entraîné des succès fous et immérités.

Je ne vais pas revenir sur les deux premiers cités, sur qui on pourrait gloser à l’envi. Mais allons sur le troisième, Pierre Richard qui, pendant vingt ans a joué de sa blondeur ébouriffée et de ses yeux bleus en billes de loto pour reprendre ad libitum le même personnage d’ahuri sympathique et gaffeur, au gré de rôles qui tous n’étaient pas absurdes ou idiots mais qui s’entassaient, se répétaient, se marchaient dessus. Le filon était bon et la preuve est que le spectateur a suivi des trucs aussi similaires et rebattus que La chèvre, Les compères, Les fugitifs, bâtis sur les mêmes patrons et interprétés par les mêmes acteurs. Toutes réalisations de Francis Veber.

Je ne vais pas revenir sur les deux premiers cités, sur qui on pourrait gloser à l’envi. Mais allons sur le troisième, Pierre Richard qui, pendant vingt ans a joué de sa blondeur ébouriffée et de ses yeux bleus en billes de loto pour reprendre ad libitum le même personnage d’ahuri sympathique et gaffeur, au gré de rôles qui tous n’étaient pas absurdes ou idiots mais qui s’entassaient, se répétaient, se marchaient dessus. Le filon était bon et la preuve est que le spectateur a suivi des trucs aussi similaires et rebattus que La chèvre, Les compères, Les fugitifs, bâtis sur les mêmes patrons et interprétés par les mêmes acteurs. Toutes réalisations de Francis Veber.

Homme qui ne manque pas de talent, au demeurant. Mais qui, littéralement parlant, n’ose pas. Dans son meilleur film, qui est sûrement Le dîner de cons, il y a tous les ingrédients pour tourner un vrai chef-d’œuvre de tristesse et d’accablement. Quelque chose du niveau des meilleures – donc des plus pathétiques – comédies italiennes. Un sujet pareil sous les doigts de Mario Monicelli ou de Dino Risi, quel trésor ! Mais Veber demeure à la surface…

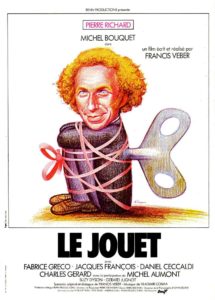

Mêmement pour ce Jouet qui a tout pour être d’une cruauté féroce, y compris – et surtout – la physionomie merveilleuse de Michel Bouquet (et celle de Jacques François) mais qui parvient à n’être qu’une aimable bluette à peine sarcastique, à peine amère, à peine désespérante. L’histoire de ce gamin exaspérant, Éric Rambal-Cochet (Fabrice Greco) à qui son père (Michel Bouquet, donc), multimillionnaire désespérément seul ne peut rien refuser et qui s’entiche de François Perrin (Pierre Richard) pour en faire son jouet recelait bien des perspectives amères, tournées seulement en comédie.

Mêmement pour ce Jouet qui a tout pour être d’une cruauté féroce, y compris – et surtout – la physionomie merveilleuse de Michel Bouquet (et celle de Jacques François) mais qui parvient à n’être qu’une aimable bluette à peine sarcastique, à peine amère, à peine désespérante. L’histoire de ce gamin exaspérant, Éric Rambal-Cochet (Fabrice Greco) à qui son père (Michel Bouquet, donc), multimillionnaire désespérément seul ne peut rien refuser et qui s’entiche de François Perrin (Pierre Richard) pour en faire son jouet recelait bien des perspectives amères, tournées seulement en comédie.

C’est bien dommage de gâcher de bons sujets qui ne sont pas si nombreux que ça et d’en faire des petits trucs gentils et consensuels. D’autant que, une fois posées les prémisses et n’avoir rien laissé d’autre que le déroulement des évidences – c’est-à-dire l’alliance du gamin insupportable et de son jouet – il faut encore bien dévider une petite demi-heure de film où l’on ne sait pas trop quoi dire. Et ça traîne, ça traîne et ça tire à la ligne… les dialogues sont à la limite du supportable, les personnages féminins pratiquement inexistants, les seconds rôles infimes (et pourtant Daniel Ceccaldi, Michel Aumont, Michel Robin, Charles Gérard) !)…

C’est bien dommage de gâcher de bons sujets qui ne sont pas si nombreux que ça et d’en faire des petits trucs gentils et consensuels. D’autant que, une fois posées les prémisses et n’avoir rien laissé d’autre que le déroulement des évidences – c’est-à-dire l’alliance du gamin insupportable et de son jouet – il faut encore bien dévider une petite demi-heure de film où l’on ne sait pas trop quoi dire. Et ça traîne, ça traîne et ça tire à la ligne… les dialogues sont à la limite du supportable, les personnages féminins pratiquement inexistants, les seconds rôles infimes (et pourtant Daniel Ceccaldi, Michel Aumont, Michel Robin, Charles Gérard) !)…

Il paraît que ça n’a pas eu beaucoup eu de succès. Que venait faire Michel Bouquet là-dedans ?