Giovinnezza, primavera di bellezza !

Giovinnezza, primavera di bellezza !

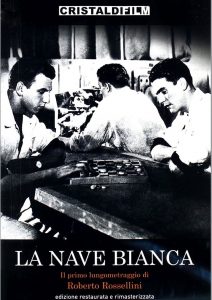

Peut-être avais-je lu quelque part que le grand Roberto Rossellini avait noué une amitié solide avec Vittorio Mussolini, fils du Duce et qu’il avait commencé sa grande carrière sous ces auspices, qu’on peut juger délicates. Peut-être savais-je qu’il avait assisté quelques réalisateurs fascistes pour des films qu’on ne peut plus voir aujourd’hui (Luciano Serra, pilote, de Goffredo Allessandrini, paraît-il immense succès public). Comme on a jeté un voile aussi pudique qu’hypocrite sur ce cinéma-là, c’est vraiment par miracle que je suis tombé, au Cinéma de minuit sur Le navire blanc, premier film d’une trilogie engagée qui comprend aussi les inconnus (pour moi) Un pilote revient et L’homme à la croix.

Je n’ai rien, en principe, contre le film de propagande (j’ajoute rapidement que je n’ai rien pour, non plus) ; je suis ravi de regarder La vie est à nous, Les copains du dimanche, Le rendez-vous des quais, voués à l’exaltation du Parti communiste français ; j’ai une immense admiration pour toute l’œuvre d’Eisenstein, du Cuirassé Potemkine à Alexandre Nevski en passant par La ligne générale. Et j’aimerais beaucoup, avant de disparaître me faire une opinion sur Le juif Süss ou Le jeune hitlérien Quex : ce n’est pas parce que les idéologies sont abominables que les films sont obligatoirement négligeables…

N’allons pas si loin avec Le navire blanc, qui date de 1941 et qui est un honnête film ce propagande, destiné à exalter, dans une période de guerre, l’esprit patriotique d’une nation, en ne présentant que des héros positifs, des camarades admirables, des combattants dévoués dans une histoire à la fois documentaire et mélodramatique.

Un torpilleur italien livre à la marine britannique la rude bataille du cap Teulada, au sud de la Sardaigne à la fin de novembre 1940 ; c’est l’occasion de présenter à un public sûrement admiratif mais tout aussi sûrement ennuyé les raffinements techniques et les capacités manœuvrières de la flotte de guerre de Sa Majesté Victor-Emmanuel III et de son Premier ministre (Vive le Roi, salut au Duce !) ; c’est un peu vain et très ardu (Nous abordons de 20° en direction de l’ennemi. Nous atteindrons le tir sur un pivotement à 45. Route 150, vitesse 30 nœuds ; diable ! qu’ai-je compris de ce salmigondis pour spécialistes ?).

Parmi les matelots, il y a un certain Basso, qui a noué une idylle épistolaire avec une jeune institutrice, qui est sa marraine de guerre et qui lui a envoyé, en signe tendre, une demi-médaille que la garçon porte religieusement au cou. La bataille a lieu. Basso et un groupe de copains, assez sévèrement blessés, sont transportés sur un navire-hôpital où – miracle sans nom ! – la jeune institutrice s’est engagée comme infirmière. Je laisse prévoir la suite, heureuse, forcément heureuse.

Le navire blanc, extrait

Certes, ce n’est pas mal filmé du tout, mais, de tout temps la structure particulière des navires de guerre, les coursives, les machines gigantesques, les escaliers d’entrepont, tout le fourbi métallique a été un élément plaisant d’esthétique et de spectacle. Il y a de belles images de vaisseaux magistraux, d’étraves grandiloquentes, d’eaux charroyées par les destroyers géants ; il y a de beaux sentiments de vaillance, d’abnégation, de loyauté et on est bien content que tous ces braves garçons s’en sortent finalement assez bien.

Mais de là à reconnaître le grand cinéaste de Rome ville ouverte, de Stromboli, de Voyage en Italie, du Général della Rovere, il y a tout de même un monde. immense…