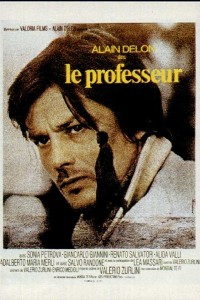

En regardant Le professeur on se dit quelquefois qu’on va mettre une très bonne note et en fin de compte on se dit que ça vaut juste un peu plus que la moyenne, et encore en s’avouant qu’on est trop généreux. Cela sur la base d’une nouvelle re-vision du film, où on s’est plutôt ennuyé. Et je reconnais pourtant que Le professeur dispose d’une réelle capacité de fascination, que ce n’est pas quelque chose qui laisse indifférent. Simplement, je me demande comment un film aussi mal fichu, épouvantablement mal raconté, mais aussi bien filmé parvient à laisser un souvenir durable et à surnager au milieu de centaines d’œuvres plus cohérentes, plus structurées, comment, dans le maelström d’images que nous avons en tête, nous parvenons à conserver aussi fortement le visage de Delon pâle, creusé, las, mal rasé, comment sa dégaine, son éternel manteau, son pull verdâtre persistent à marquer.

On a beau gloser sur le beau film que Valerio Zurlini aurait pu réaliser s’il avait pu y laisser demeurer les vingt minutes qui ont été retirées à la demande du producteur, Alain Delon himself, n’empêche que ce qu’on voit n’est pas très satisfaisant. Paradoxalement, je me demande si ce ne sont pas ces vingt minutes manquantes qui rendent le film si long, ou plutôt si languide. C’est peut-être bien ça, d’ailleurs : les ellipses narratives aboutissent de fait, souvent, à plonger le spectateur dans des séquences dont il ne comprend pas le lien avec le reste du film, donc l’utilité et la pertinence. Et qui donc l’ennuient ou l’agacent. La fluidité grise du récit en souffre et les personnages perdent leur stature ; les scènes qu’ils interprètent semblent donc presque toujours artificielles, en tout cas sans cohérence avec l’histoire.Et pourtant cette histoire, on le sent, on l’appréhende alors qu’on ne peut pas s’en satisfaire telle qu’elle est ainsi mutilée est – pourrait être – un grand récit sombre, pessimiste, dépressif qui laisse durablement mal à l’aise. Un peu d’outrance, sans doute, un sale monde, drogue, sexe, prostitution, chantage, nuits d’alcool et d’ennui. J’ai pensé quelquefois à L’important c’est d’aimer : il n’y a pas d’issue et rien de pur ou de beau ne peut résister à la folle inéluctable destruction. La débauche vulgaire de Rimini n’est pas différente de toutes les débauches du monde, aux bouches sèches d’avoir trop fumé et trop bu.

On a beau gloser sur le beau film que Valerio Zurlini aurait pu réaliser s’il avait pu y laisser demeurer les vingt minutes qui ont été retirées à la demande du producteur, Alain Delon himself, n’empêche que ce qu’on voit n’est pas très satisfaisant. Paradoxalement, je me demande si ce ne sont pas ces vingt minutes manquantes qui rendent le film si long, ou plutôt si languide. C’est peut-être bien ça, d’ailleurs : les ellipses narratives aboutissent de fait, souvent, à plonger le spectateur dans des séquences dont il ne comprend pas le lien avec le reste du film, donc l’utilité et la pertinence. Et qui donc l’ennuient ou l’agacent. La fluidité grise du récit en souffre et les personnages perdent leur stature ; les scènes qu’ils interprètent semblent donc presque toujours artificielles, en tout cas sans cohérence avec l’histoire.Et pourtant cette histoire, on le sent, on l’appréhende alors qu’on ne peut pas s’en satisfaire telle qu’elle est ainsi mutilée est – pourrait être – un grand récit sombre, pessimiste, dépressif qui laisse durablement mal à l’aise. Un peu d’outrance, sans doute, un sale monde, drogue, sexe, prostitution, chantage, nuits d’alcool et d’ennui. J’ai pensé quelquefois à L’important c’est d’aimer : il n’y a pas d’issue et rien de pur ou de beau ne peut résister à la folle inéluctable destruction. La débauche vulgaire de Rimini n’est pas différente de toutes les débauches du monde, aux bouches sèches d’avoir trop fumé et trop bu.

Mais Le professeur ouvre tout de même trop de portes ou, plutôt, les entrebâille, nous en fait regarder la perspective sans les mettre en perspective ; ainsi l’atmosphère du lycée tout secoué par les remugles post-68 ; ainsi les relations singulières entretenues par Dominici (Alain Delon) et sa femme Monica (Léa Massari) ; ainsi la révélation finale (tout de même largement cousue de fil blanc) de la véritable identité de Dominici, comte du Saint Empire (c’est-à-dire, sans doute descendant de Gibelins, ce qui cadre bien : Monterchi où Dominici emmène Vanina (Sonia Petrovna) voir la fresque de Pierro della Francesca est proche de Sienne, qui fut gibeline alors que Florence était guelfe).

Mais Le professeur ouvre tout de même trop de portes ou, plutôt, les entrebâille, nous en fait regarder la perspective sans les mettre en perspective ; ainsi l’atmosphère du lycée tout secoué par les remugles post-68 ; ainsi les relations singulières entretenues par Dominici (Alain Delon) et sa femme Monica (Léa Massari) ; ainsi la révélation finale (tout de même largement cousue de fil blanc) de la véritable identité de Dominici, comte du Saint Empire (c’est-à-dire, sans doute descendant de Gibelins, ce qui cadre bien : Monterchi où Dominici emmène Vanina (Sonia Petrovna) voir la fresque de Pierro della Francesca est proche de Sienne, qui fut gibeline alors que Florence était guelfe).

Tout cela ne se lie pas très bien avec la passion d’un homme usé (j’ai pensé aussi à l’Alain Leroy du Feu follet) pour une fille magnifique mais pourrie jusqu’à l’os. Et c’est bien dommage parce que ce massacre en direct a quelque chose de fascinant.

Si l’histoire est mal fichue, l’atmosphère de pluie et de brouillard de l’Italie du Nord à la fin de l’hiver est formidablement rendue et si les rapports humains apparaissent totalement artificiels, l’ambiance des soirées me semble au contraire bien véridique…

Paradoxes, donc d’un film qui agace et même souvent ennuie mais qui laisse de durables images en tête, en premier lieu Delon, épuisé, mal rasé, l’œil éteint, qui n’a pas un sourire pendant près de deux heures. Un acteur vraiment magnifique.