Vraiment ambigu.

Je n’avais jamais vu la première œuvre de Jean-Pierre Grumbach, dit Jean-Pierre Melville (pas davantage que je n’ai lu le livre de Jean Bruller, dit Vercors) dont Le silence de la mer

(pas davantage que je n’ai lu le livre de Jean Bruller, dit Vercors) dont Le silence de la mer est adapté, assez fidèlement, paraît-il. J’ai regardé hier soir et j’en tire un sentiment plus que mitigé, sur le double aspect de la réalisation cinématographique et de l’idéologie qui sous-tend le récit.

est adapté, assez fidèlement, paraît-il. J’ai regardé hier soir et j’en tire un sentiment plus que mitigé, sur le double aspect de la réalisation cinématographique et de l’idéologie qui sous-tend le récit.

Le film, d’abord ; c’est une gageure que de prétendre intéresser le spectateur à une intrigue pratiquement inexistante, limitée quasiment à un monologue dont on est à peine distrait par une voix off parcimonieuse ; et lorsque, qui plus est, cette intrigue se déroule presque tout entière dans une même pièce, devant un même feu, avec des personnages qui, soir après soir, observent les mêmes attitudes, cette gageure confine à l’impossible et on n’échappe pas à une répétitivité un peu ennuyeuse, qui m’a fait quelquefois aller, je l’avoue sans vergogne, aux limites du sommeil.

Le meilleur du film, il me semble, c’est d’ailleurs lorsque la caméra sort de la pièce étouffante : il y a de superbes images de neige, de paysages enneigés plutôt, et les scènes extérieures rafraîchissent, la visite à Paris, la séquence dans la forêt où Werner von Ebrennac (Howard Vernon) frémit de voir sa fiancée arracher les pattes d’un moustique.

Howard Vernon est d’ailleurs le meilleur atout du film, pour l’interprétation ; il est intelligent et sensible, maîtrisé et contenu dans un rôle bien loin d’être facile ; autant de raisons de s’étonner que sa carrière ait été aussi chaotique, répétant d’abord cent fois le rôle de l’officier allemand sanglé dans le long manteau de cuir, puis sombrant dans les plus minables porno-soft, de La vie amoureuse de l’homme invisible

Howard Vernon est d’ailleurs le meilleur atout du film, pour l’interprétation ; il est intelligent et sensible, maîtrisé et contenu dans un rôle bien loin d’être facile ; autant de raisons de s’étonner que sa carrière ait été aussi chaotique, répétant d’abord cent fois le rôle de l’officier allemand sanglé dans le long manteau de cuir, puis sombrant dans les plus minables porno-soft, de La vie amoureuse de l’homme invisible aux Expériences érotiques de Frankenstein.

aux Expériences érotiques de Frankenstein.

En revanche, les deux autres protagonistes sont épouvantables : Nicole Stéphane par structure et absence de tout talent (il est vrai qu’elle est encore pire dans Les enfants terribles

par structure et absence de tout talent (il est vrai qu’elle est encore pire dans Les enfants terribles de Melville

de Melville , l’année suivante) et Jean-Marie Robain parce que son grimage est ridicule : devant incarner un homme d’âge, alors qu’il n’a, au moment du film, que 36 ans, il ne parvient pas à créer l’illusion.

, l’année suivante) et Jean-Marie Robain parce que son grimage est ridicule : devant incarner un homme d’âge, alors qu’il n’a, au moment du film, que 36 ans, il ne parvient pas à créer l’illusion.

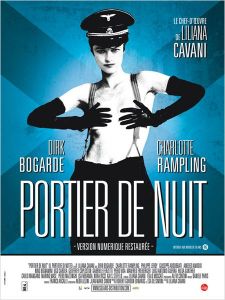

Me turlupine aussi le soubassement idéologique : alors même qu’un carton préalable, juste après le générique évoque les crimes de la barbarie nazie, perpétrés avec la complicité du peuple allemand (c’est moi qui souligne), toute l’œuvre dispense une atmosphère ambiguë, qui n’est pas sans évoquer la traditionnelle dialectique bourreau/victime, d’une façon moins scandaleuse et provocante, évidemment, et bien moins accentuée que Portier de nuit , mais, tout de même avec une sorte de ferveur humaniste qui me met personnellement mal à l’aise.

, mais, tout de même avec une sorte de ferveur humaniste qui me met personnellement mal à l’aise.

Car dans la rêverie romantique de Werner von Ebrennac, qui s’imagine pouvoir allier, dans un impossible syncrétisme, la force brutale et charnelle de l’Allemagne à la délicatesse éthérée et raffinée de la France (c’est-à-dire un Mâle à une Femelle !), je retrouve beaucoup du scandaleux propos de Robert Brasillach Nous avons été nombreux à coucher avec l’Allemagne et le souvenir nous en est resté doux.

Car dans la rêverie romantique de Werner von Ebrennac, qui s’imagine pouvoir allier, dans un impossible syncrétisme, la force brutale et charnelle de l’Allemagne à la délicatesse éthérée et raffinée de la France (c’est-à-dire un Mâle à une Femelle !), je retrouve beaucoup du scandaleux propos de Robert Brasillach Nous avons été nombreux à coucher avec l’Allemagne et le souvenir nous en est resté doux.

Ce qui m’étonne, c’est que Vercors et Melville , dans ces conditions, authentiques résistants, aient pu écrire – ou filmer – des propos ou des images qui rejoignent assez, si l’on a les yeux un peu dessillés, les glapissements de moukère en chaleur de Brasillach, doux jeune homme élégiaque, auteur d’un excellent Virgile et d’une remarquée Histoire du cinéma, et, en même temps, dénonciateur de Juifs.

, dans ces conditions, authentiques résistants, aient pu écrire – ou filmer – des propos ou des images qui rejoignent assez, si l’on a les yeux un peu dessillés, les glapissements de moukère en chaleur de Brasillach, doux jeune homme élégiaque, auteur d’un excellent Virgile et d’une remarquée Histoire du cinéma, et, en même temps, dénonciateur de Juifs.

Personne ne peut nier qu’il y ait eu, dans les troupes allemandes, d’excellents musiciens, bien élevés et amis de la France. De là à en tirer une parabole nostalgique…

—————

Je ne trouve certes pas du tout irréelles les attitudes de L’Oncle et de La Nièce – seuls personnages français du film, d’ailleurs presque exclusivement tourné sur ces trois personnages, avec l’Officier allemand. Je ne conteste pas du tout la réalité de l’attitude de refus adoptée par ces deux là qui se sentent abominablement occupés, dépossédés de leur terre et de leur patrie.

Je dis deux choses : la première, que le cheminement psychologique qui se déroule en eux (j’ai tout de même lu, sinon la nouvelle de Vercors, du moins quelques propos laudateurs autour de cette nouvelle), que ce cheminement psychologique qui place les occupés, d’abord terriblement hostiles et fermés dans une position d’acceptation de leur Occupant, si civilisé, si bienveillant, et qui va conduire La Nièce à aimer cet Occupant, que ce cheminement, donc, est fort difficile à rendre au cinéma et que Melville, qui est par ailleurs une de mes grandes admirations cinématographiques, n’échappe pas, dans ce premier film, à l’emphase, à la théâtralité et à la répétitivité. Cette atmosphère confinée de la pièce où, chaque soir, l’un fume, l’autre tricote et le troisième pérore peut fasciner, je le conçois ; j’y ai trouvé, pour ma part, ennui et artifice.

Je dis deux choses : la première, que le cheminement psychologique qui se déroule en eux (j’ai tout de même lu, sinon la nouvelle de Vercors, du moins quelques propos laudateurs autour de cette nouvelle), que ce cheminement psychologique qui place les occupés, d’abord terriblement hostiles et fermés dans une position d’acceptation de leur Occupant, si civilisé, si bienveillant, et qui va conduire La Nièce à aimer cet Occupant, que ce cheminement, donc, est fort difficile à rendre au cinéma et que Melville, qui est par ailleurs une de mes grandes admirations cinématographiques, n’échappe pas, dans ce premier film, à l’emphase, à la théâtralité et à la répétitivité. Cette atmosphère confinée de la pièce où, chaque soir, l’un fume, l’autre tricote et le troisième pérore peut fasciner, je le conçois ; j’y ai trouvé, pour ma part, ennui et artifice.

La seconde de mes observations porte moins sur le film que sur l’attitude décrite qui fut en effet bien caractéristique d’une adulation française vers la vigueur allemande ; j’ai cité le doux Brasillach ; on a aussi évoqué Marcel Déat ; je pourrais appeler à mon secours (si j’ose écrire !) Lucien Rebatet : dans Les Décombres, il y a plein de pages opposant la force germanique, quelquefois brouillonne, mais animée d’un puissant sentiment vital à la grâce décadente et civilisée d’une France trop confortable. Je concède volontiers qu’il y a chez Rebatet de l’aigreur et du mépris pour son propre pays et que le thème du Silence de la mer est plutôt l’impossible fusion de deux courants importants de l’Occident, l’un et l’autre également admirables ; les qualités des deux peuples, éclatantes dans la littérature française et dans la musique germanique, si elles avaient pu être mariées auraient pu donner un éclatant et superbe témoignage d’une fusion réussie.

est plutôt l’impossible fusion de deux courants importants de l’Occident, l’un et l’autre également admirables ; les qualités des deux peuples, éclatantes dans la littérature française et dans la musique germanique, si elles avaient pu être mariées auraient pu donner un éclatant et superbe témoignage d’une fusion réussie.

Cette fusion est ce à quoi ont rêvé pas mal de Collaborateurs français : pas du tout les petites frappes de Lacombe Lucien

Cette fusion est ce à quoi ont rêvé pas mal de Collaborateurs français : pas du tout les petites frappes de Lacombe Lucien , voyous sans foi ni loi, ramassis de vermines terrifiantes, mais plutôt certains Rêveurs casqués qui se sont engagés pour combattre sur le Front de l’Est et ont été, en avril 45, parmi les derniers défenseurs de Berlin assiégé par les Soviétiques.

, voyous sans foi ni loi, ramassis de vermines terrifiantes, mais plutôt certains Rêveurs casqués qui se sont engagés pour combattre sur le Front de l’Est et ont été, en avril 45, parmi les derniers défenseurs de Berlin assiégé par les Soviétiques.

Une telle catastrophique abomination était, à mon sens, déjà contenue dans les billevesées d’Aristide Briand et de ses épigones, utopistes réconciliateurs forcenés de deux pays qui étaient bien loin d’avoir réglé leurs affaires.

Ceci nous emmène bien loin du cinéma, j’en conviens ; mais il est bien difficile de regarder ce film comme s’il avait relaté une situation d’occupation identique lors de la Guerre de 70, ou de celle de 14. En 40, l’Allemagne, chien enragé de l’Europe selon l’expression de Jacques Bainville, a vraiment perdu toute apparence de Civilisation.

Dans la Résistance (la vraie : celle de Londres, celle des réseaux) ou dans l’Armée d’Afrique, comme dans la Collaboration (la vraie, elle aussi, celle des partis engagés, de la LVF et de la Division »Charlemagne ») cohabitaient des hommes à motivations et idéologies extraordinairement différentes. Mais la seule position tenable, et qui dépasse de loin toutes les convictions partisanes était qu’il fallait libérer la France, fût-ce au pris de l’alliance avec tous les diables.

Les belles âmes pacifistes, humanistes et admiratives du romantisme allemand et de la clarté française, telles Werner von Ebrennac, ont d’ailleurs été aussi cruellement déçues par la réalité de l’existence des antagonismes nationaux irréconciliables que les esprits femelles et pervertis qui poussaient de petits cris orgasmiques devant les Cathédrales de lumière.

Dans un pays en guerre, l’occupant est toujours l’ennemi, jusqu’à ce qu’il soit chassé et reconduit chez lui. Et ça ne souffre pas d’exception.

D’où ma surprise de voir Jean-Pierre Melville authentique résistant adapter une œuvre aussi ambiguë.

authentique résistant adapter une œuvre aussi ambiguë.