Pieux pélerinage

Parce qu’un film qui se déroule autour de la SNCF et dont les protagonistes travaillent dans les chemins de fer me semblait dans l’air du temps de notre novembre grévicole, parce qu’on est rarement déçu par un film de Gilles Grangier – surtout lorsqu’on n’en attend pas grand chose ! – et surtout, enfin, et prioritairement parce que c’est le dernier film tourné par la grande Arletty

– surtout lorsqu’on n’en attend pas grand chose ! – et surtout, enfin, et prioritairement parce que c’est le dernier film tourné par la grande Arletty , j’ai regardé avec une bonhomie à peine distraite ce Voyage à Biarritz

, j’ai regardé avec une bonhomie à peine distraite ce Voyage à Biarritz gentillet et nigaud, mais point désagréable.

gentillet et nigaud, mais point désagréable.

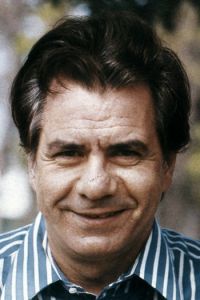

Il est vrai qu’on voit le bout des routes : pas simplement celui de la grandiose interprète d’Hôtel du Nord , mais aussi presque celui de Fernandel

, mais aussi presque celui de Fernandel (qui a encore sept ans de tournage devant lui, mais dont le personnage s’épuise – et épuise – un peu) et aussi celui des provençalades, ces images en forme de chromo où, autour d’une placette, d’une fontaine et de plusieurs pastis, des personnages pittoresques au verbe imagé refont la vie et le monde.

(qui a encore sept ans de tournage devant lui, mais dont le personnage s’épuise – et épuise – un peu) et aussi celui des provençalades, ces images en forme de chromo où, autour d’une placette, d’une fontaine et de plusieurs pastis, des personnages pittoresques au verbe imagé refont la vie et le monde.

Donc, ça sent la fin, et cette fin se sent aussi dans l’écriture du scénario, où un couple de braves gens, le chef d’une (toute petite) gare et sa femme (Fernandel

Donc, ça sent la fin, et cette fin se sent aussi dans l’écriture du scénario, où un couple de braves gens, le chef d’une (toute petite) gare et sa femme (Fernandel et Hélène Tossy

et Hélène Tossy ) se sont saignés aux quatre veines pour que leur fils Charles (Jacques Chabassol) devienne ingénieur. Le malheur est qu’à Londres, où le jeune homme a été envoyé pour parfaire sa formation et acquérir ses derniers diplômes, il rencontre une autre vie, plus brillante, plus opulente et, de toute façon, bien différente que celle que ses parents ont toujours vécue et dont l’unique ambition est d’effectuer, une fois que le garçon aura réussi, un voyage à Biarritz.

) se sont saignés aux quatre veines pour que leur fils Charles (Jacques Chabassol) devienne ingénieur. Le malheur est qu’à Londres, où le jeune homme a été envoyé pour parfaire sa formation et acquérir ses derniers diplômes, il rencontre une autre vie, plus brillante, plus opulente et, de toute façon, bien différente que celle que ses parents ont toujours vécue et dont l’unique ambition est d’effectuer, une fois que le garçon aura réussi, un voyage à Biarritz.

Le meilleur du film n’est pas dans l’anecdote, finalement convenue et bien-pensante, au happy end trop évident et improbable du retour du jeune égaré dans le bon giron de Papa et Maman et dans l’amour de la jolie payse qui rêvait de lui au pays (la très charmante Catherine Sola dont la carrière, si j’en crois Imdb, a connu plus de bas que de hauts). Le meilleur est dans une kyrielle de petits détails vrais, la désertion progressive des gares au bénéfice des autocars, la tranquillité des petits métiers annexes (Michel Galabru en homme de peine, est plutôt meilleur que d’habitude, plus maintenu), la qualité de la vie collective de la bourgade…

en homme de peine, est plutôt meilleur que d’habitude, plus maintenu), la qualité de la vie collective de la bourgade…

Le meilleur, surtout, c’est de se dire qu’on admire pour la dernière fois Arletty

Le meilleur, surtout, c’est de se dire qu’on admire pour la dernière fois Arletty qui, en 1963, a soixante-cinq ans, qui est déjà presque aveugle, mais qui irradie toujours de ce mélange extrême et paradoxal de distinction et de gouaille qui n’a jamais été qu’à elle. Et il est très émouvant de déceler, au détour de quelques images, combien cette nuit qui était presque venue a été combattue : plans de coupe, lorsque sa démarche pourrait ne plus être droite, ou, alors qu’elle joue le rôle d’une ancienne grue devenue bistrote, façon de servir un pastis en choquant d’abord légèrement la carafe d’eau contre le verre. C’est très émouvant et très tendre… et dire qu’il lui restait près de trente ans à vivre…

qui, en 1963, a soixante-cinq ans, qui est déjà presque aveugle, mais qui irradie toujours de ce mélange extrême et paradoxal de distinction et de gouaille qui n’a jamais été qu’à elle. Et il est très émouvant de déceler, au détour de quelques images, combien cette nuit qui était presque venue a été combattue : plans de coupe, lorsque sa démarche pourrait ne plus être droite, ou, alors qu’elle joue le rôle d’une ancienne grue devenue bistrote, façon de servir un pastis en choquant d’abord légèrement la carafe d’eau contre le verre. C’est très émouvant et très tendre… et dire qu’il lui restait près de trente ans à vivre…