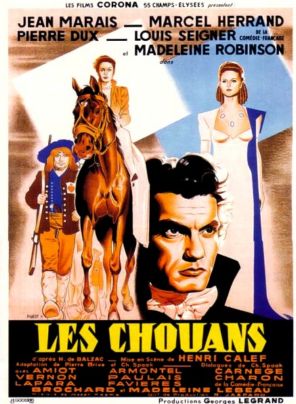

Il y a trop de temps que j’ai lu le roman de Balzac , une de ses premières œuvres, et donnée par lui pour assez médiocre, pour me souvenir si l’adaptation d’Henri Calef

, une de ses premières œuvres, et donnée par lui pour assez médiocre, pour me souvenir si l’adaptation d’Henri Calef a de l’exactitude ; je doute toutefois qu’il présente de façon aussi sommaire le drame des guerres de l’Ouest, terres de fidélité à la religion et à l’ancienne monarchie, ravagées par le totalitarisme idéologique révolutionnaire, moins, il est vrai, en Bretagne que dans les territoires de la Vendée militaire, Anjou, Maine et Poitou.

a de l’exactitude ; je doute toutefois qu’il présente de façon aussi sommaire le drame des guerres de l’Ouest, terres de fidélité à la religion et à l’ancienne monarchie, ravagées par le totalitarisme idéologique révolutionnaire, moins, il est vrai, en Bretagne que dans les territoires de la Vendée militaire, Anjou, Maine et Poitou.

La Vendée, c’est une guerre menée par des troupes organisées, menées militairement (bien qu’elles soient accompagnées des femmes et des enfants qui les chargent et les encombrent) ; la Chouannerie, principalement bretonne, mais aussi normande, et lyonnaise (Les Compagnons de Jéhu ), c’est une guerre de partisans et d’embuscades. (Naturellement, ce que j’écris là est parcellaire, caricatural et rapide ; mais bon, en gros, c’est ça).

), c’est une guerre de partisans et d’embuscades. (Naturellement, ce que j’écris là est parcellaire, caricatural et rapide ; mais bon, en gros, c’est ça).

Donc un roman de Balzac

Donc un roman de Balzac ; j’espère, pour la mémoire du grand écrivain, qu’il n’est pas tout à fait aussi niais que film, qui est du type de ceux où l’amour triomphe des passions politiques, les mettant toutes au même rang. Balzac

; j’espère, pour la mémoire du grand écrivain, qu’il n’est pas tout à fait aussi niais que film, qui est du type de ceux où l’amour triomphe des passions politiques, les mettant toutes au même rang. Balzac était un ardent légitimiste et je ne suis pas sûr qu’il ait fait autant dans le consensuel. Je suis moins étonné que le film ait été tourné, dans cet esprit, en 1947 : trois ans après la Libération, deux ans après la fin de la guerre, l’heure commence à être à la réconciliation nationale et les partis-pris tranchés des années précédentes peuvent être amadoués.

était un ardent légitimiste et je ne suis pas sûr qu’il ait fait autant dans le consensuel. Je suis moins étonné que le film ait été tourné, dans cet esprit, en 1947 : trois ans après la Libération, deux ans après la fin de la guerre, l’heure commence à être à la réconciliation nationale et les partis-pris tranchés des années précédentes peuvent être amadoués.

Il y a des choses qui ne sont pas mal du tout : l’épuisement des chefs royalistes qui se sont battus, presque sans discontinuer depuis 1793, leur lassitude devant l’éloignement des Princes, le manque d’armes et d’argent. Il est vrai qu’en 1799, toute la France est épuisée, en a marre et c’est pourquoi, aussi, elle se jettera si aisément dans les bras de Bonaparte. Depuis 1797, les Royalistes sont majoritaires dans les Conseils de la République (le Directoire) n’a dû son salut qu’à un coup d’État de Barras) et on sent que plus personne ne veut de la folie furieuse du temps de la Convention ; le général Hulot (Pierre Dux

Il y a des choses qui ne sont pas mal du tout : l’épuisement des chefs royalistes qui se sont battus, presque sans discontinuer depuis 1793, leur lassitude devant l’éloignement des Princes, le manque d’armes et d’argent. Il est vrai qu’en 1799, toute la France est épuisée, en a marre et c’est pourquoi, aussi, elle se jettera si aisément dans les bras de Bonaparte. Depuis 1797, les Royalistes sont majoritaires dans les Conseils de la République (le Directoire) n’a dû son salut qu’à un coup d’État de Barras) et on sent que plus personne ne veut de la folie furieuse du temps de la Convention ; le général Hulot (Pierre Dux ), ardent républicain, mais avant tout soucieux de ne pas rouvrir les plaies du pays, est une figure attachante et intelligente.

), ardent républicain, mais avant tout soucieux de ne pas rouvrir les plaies du pays, est une figure attachante et intelligente.

Mais l’intrigue amoureuse qui se plaque sur le récit historique est si niaise, ou, plutôt, si mal amenée que la fresque devient mélodrame ; d’autant que le film est évidemment plombé par le jeu monocorde, emphatique, théâtral de l’épouvantable Jean Marais

Mais l’intrigue amoureuse qui se plaque sur le récit historique est si niaise, ou, plutôt, si mal amenée que la fresque devient mélodrame ; d’autant que le film est évidemment plombé par le jeu monocorde, emphatique, théâtral de l’épouvantable Jean Marais , encore plus mauvais que d’habitude, entièrement voué aux poses avantageuses, aux mouvements de menton et aux crises d’autoritarisme. Comment un film peut-il survivre à une brute pareille ?

, encore plus mauvais que d’habitude, entièrement voué aux poses avantageuses, aux mouvements de menton et aux crises d’autoritarisme. Comment un film peut-il survivre à une brute pareille ?

Le jeu de Madeleine Robinson , pourtant si souvent nuancé et intelligent se ressent de ce voisinage ; elle est abrupte et trop tendue dans l’outrance ; son rôle de fanatique veut un peu ça, mais tout de même…

, pourtant si souvent nuancé et intelligent se ressent de ce voisinage ; elle est abrupte et trop tendue dans l’outrance ; son rôle de fanatique veut un peu ça, mais tout de même…

La bonne surprise, c’est la présence d’acteurs formidables de l’époque, en deuxièmes ou troisièmes rôles : trois figures de la Comédie française, quand elle était quelque chose, Pierre Dux , Louis Seigner

, Louis Seigner et Jacques Charon ; mais aussi Jean Brochard

et Jacques Charon ; mais aussi Jean Brochard ou Roland Armontel ; et le très grand Marcel Herrand, donc.

ou Roland Armontel ; et le très grand Marcel Herrand, donc.

Mais aussi Madeleine Lebeau , jolie comme un cœur, que je ne connaissais, en premier plan, que dans Paris chante toujours

, jolie comme un cœur, que je ne connaissais, en premier plan, que dans Paris chante toujours , où elle est assez crispante et qui n’a pas fait une grande carrière (un rôle d’importance : Légère et court vêtue

, où elle est assez crispante et qui n’a pas fait une grande carrière (un rôle d’importance : Légère et court vêtue : on craint le pire).

: on craint le pire).

Un beau sujet, mal filmé ; d’Henri Calef , mieux vaut regarder Jéricho

, mieux vaut regarder Jéricho , qui a plus de souffle.

, qui a plus de souffle.