Un chef-d’œuvre pas tout à fait parfait.

Un chef-d’œuvre pas tout à fait parfait.

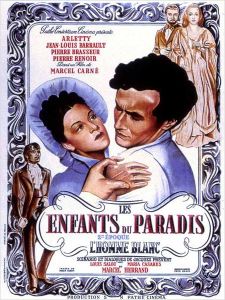

Il y a quelques mois déjà, je me proposais de revoir une nouvelle fois Les enfants du Paradis , pensant bien conforter l’idée, reçue dès l’origine, que c’est un beau chef-d’œuvre à qui il manque un zeste de quelque chose pour figurer à mon Panthéon personnel.

, pensant bien conforter l’idée, reçue dès l’origine, que c’est un beau chef-d’œuvre à qui il manque un zeste de quelque chose pour figurer à mon Panthéon personnel.

J’ai un peu tardé, parce que je craignais ne pas avoir trois heures en continu devant moi et que la simple idée de manipuler les deux DVD de l’édition René Château m’agaçait. Ce margoulin onéreux avait, en effet, saisi l’occasion de diviser en deux disques un film qui aurait pu, même en 2002, tenir sur un seul, et ainsi de multiplier ses rentrées financières. L’édition Pathé, à ce que j’en sais, tient sur une seule galette et présente, de surcroît, une foule de suppléments qui doivent être bien intéressants. Disons toutefois que je n’en suis pas tout à fait à jeter aux orties la première version pour m’offrir la meilleure (ce que j’ai fait, par exemple pour French Cancan

J’ai un peu tardé, parce que je craignais ne pas avoir trois heures en continu devant moi et que la simple idée de manipuler les deux DVD de l’édition René Château m’agaçait. Ce margoulin onéreux avait, en effet, saisi l’occasion de diviser en deux disques un film qui aurait pu, même en 2002, tenir sur un seul, et ainsi de multiplier ses rentrées financières. L’édition Pathé, à ce que j’en sais, tient sur une seule galette et présente, de surcroît, une foule de suppléments qui doivent être bien intéressants. Disons toutefois que je n’en suis pas tout à fait à jeter aux orties la première version pour m’offrir la meilleure (ce que j’ai fait, par exemple pour French Cancan ). Sur le plan de la qualité technique, il me semble en effet que l’édition Château est convenable et bénéficie du son restauré en 1991 (lors de la publication d’un Laserdisc, je crois).

). Sur le plan de la qualité technique, il me semble en effet que l’édition Château est convenable et bénéficie du son restauré en 1991 (lors de la publication d’un Laserdisc, je crois).

Suffisamment convenable en tout cas pour apprécier à la fois la beauté et la complexité élégante de l’intrigue, avec une impeccable maîtrise du passage du temps entre les deux époques, et des ellipses, à ce titre, fort réussies et la qualité des dialogues, parmi les meilleurs de Prévert .

.

Pour apprécier aussi la qualité extraordinaire de la distribution, excepté les deux nouilles dont je reparlerai plus avant.

C’est peut-être là le meilleur rôle de Pierre Brasseur

C’est peut-être là le meilleur rôle de Pierre Brasseur , toujours outrancier, mais là merveilleusement opportun ; le personnage de Frédérick Lemaître, acteur de la scène romantique, grandiloquent, généreux, cynique et solitaire est riche, complexe, difficile à maîtriser et l’être aussi bien, c’est une performance rare. Le riche tempérament de Brasseur

, toujours outrancier, mais là merveilleusement opportun ; le personnage de Frédérick Lemaître, acteur de la scène romantique, grandiloquent, généreux, cynique et solitaire est riche, complexe, difficile à maîtriser et l’être aussi bien, c’est une performance rare. Le riche tempérament de Brasseur n’est pas si souvent que ça bien dirigé. Il est, dans Les enfants du Paradis

n’est pas si souvent que ça bien dirigé. Il est, dans Les enfants du Paradis , sensible, intelligent, éblouissant quelquefois. La beauté d’Arletty

, sensible, intelligent, éblouissant quelquefois. La beauté d’Arletty est totale et sa grâce infinie. La grisette de la première époque devient, dans la seconde, une femme grave, désespérée. Celle qui, quand elle a envie de dire oui, ne dit jamais non, image du Destin qui n’est pas tendre, quitte la scène sans sourire dans le désastre des vies gâchées.

est totale et sa grâce infinie. La grisette de la première époque devient, dans la seconde, une femme grave, désespérée. Celle qui, quand elle a envie de dire oui, ne dit jamais non, image du Destin qui n’est pas tendre, quitte la scène sans sourire dans le désastre des vies gâchées.

Et ce que je préfère encore, des Enfants du Paradis , ce sont les rôles secondaires : Jane Marken

, ce sont les rôles secondaires : Jane Marken , hôtesse vieillissante et échauffée, Pierre Renoir

, hôtesse vieillissante et échauffée, Pierre Renoir , trafiquant glauque, Gaston Modot

, trafiquant glauque, Gaston Modot , faux aveugle presque gluant, Fabien Loris homme de main tueur presque angélique…

, faux aveugle presque gluant, Fabien Loris homme de main tueur presque angélique…

Mais c’est surtout la bluffante présence de Lacenaire (Marcel Herrand) et du comte de Montray (Louis Salou) qui emporte tout sur son passage ; leurs (trop rares) confrontations bâtissent, finalement, l’importance du film, confrontation de deux êtres qui d’emblée se détestent, confrontation de deux mondes qui se toisent, confrontation de ceux qui n’auront pas l’amour de Garance.

Mais c’est surtout la bluffante présence de Lacenaire (Marcel Herrand) et du comte de Montray (Louis Salou) qui emporte tout sur son passage ; leurs (trop rares) confrontations bâtissent, finalement, l’importance du film, confrontation de deux êtres qui d’emblée se détestent, confrontation de deux mondes qui se toisent, confrontation de ceux qui n’auront pas l’amour de Garance.

Il y a, hélas, dans Les enfants du Paradis deux failles graves, deux faiblesses qui parviendraient presque à me gâcher le plaisir : deux acteurs épouvantables, dont j’ai déjà dit pis que pendre mais que je ne résiste pas au plaisir de pilonner encore. Dès qu’ils apparaissent à l’écran, ils font baisser de plusieurs degrés la qualité du film et le rendent toujours niais, souvent ridicule.

deux failles graves, deux faiblesses qui parviendraient presque à me gâcher le plaisir : deux acteurs épouvantables, dont j’ai déjà dit pis que pendre mais que je ne résiste pas au plaisir de pilonner encore. Dès qu’ils apparaissent à l’écran, ils font baisser de plusieurs degrés la qualité du film et le rendent toujours niais, souvent ridicule.

Et quand ils sont en tête-à-tête, on a peine à croire qu’on n’est pas dans un nanard de dernier rang. La tête de merlan chlorotique et halluciné de Jean-Louis Barrault

Et quand ils sont en tête-à-tête, on a peine à croire qu’on n’est pas dans un nanard de dernier rang. La tête de merlan chlorotique et halluciné de Jean-Louis Barrault , au jeu monocorde exaspérant, la face vipérine de Maria Casares

, au jeu monocorde exaspérant, la face vipérine de Maria Casares (et son menton à la Bogdanoff), ses lamentations et pleurnicheries plombent gravement Les enfants du Paradis

(et son menton à la Bogdanoff), ses lamentations et pleurnicheries plombent gravement Les enfants du Paradis , parviennent à le rendre nunuche, mélodramatique, crispant.

, parviennent à le rendre nunuche, mélodramatique, crispant.

Écoutons plutôt Lacenaire (Herrand) : Me laisser seul avec moi-même et me défendre les mauvaises fréquentations ! Les imprudents…