En se levant le leurs sièges à bascule, revêtus de peluche rouge usée jusqu’à la trame, qu’est-ce que les spectateurs ces arrondissements périphériques pouvaient bien penser d’un film aussi minable que celui-là ? Est-ce que l’on était content de son samedi soir ? Oui, dans une bonne mesure parce qu’on était allé au cinéma, peut-être même qu’on était allé prendre place au balcon (en cas de relative bonne passe financière) et aussi qu’on avait hélé l’ouvreuse pour acheter un esquimau Gervais ou un sachet de bonbons Kréma.

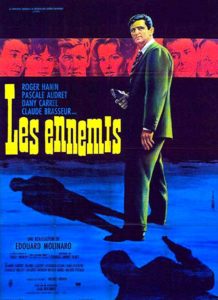

Les ennemis est un des premiers films d’Édouard Molinaro, tâcheron dont plus personne ne se souvent aujourd’hui, alors qu’il a mis en scène maintes fois l’histrion Louis de Funès, dont Oscar ou Hibernatus. Certains attachent de la qualité à L’emmerdeur d’autres à l’adaptation filmée de La cage aux folles. À mes yeux, ce qu’il a le mieux réussi, c’est Beaumarchais l’insolent qui est, comme par hasard, le meilleur film tourné par Fabrice Luchini. Il est vrai qu’il s’agissait d’un film adapté d’un texte de Sacha Guitry. Il n’y a pas de hasard.

Les ennemis sont l’adaptation d’un roman de Fred Noro, notoire auteur de romans d’espionnage et de police de l’époque. L’auteur a été, paraît-il, si décontenancé du scénario tiré de ses écrits qu’il en a été offusqué, d’autant qu’il a été contraint par le capharnaüm scénaristique (cinq tâcherons s’y sont appliqués), d’inventer une fin qui n’avait, disait-il, rien à voir avec le reste du récit. C’est sûrement regrettable parce qu’il y avait une idée amusante et originale de faire, dans le Paris de la Guerre froide, intervenir les Services secrets français, soviétiques et étasuniens en quelque sorte doublés par un requin sans scrupules, Raoul Gerlier (Jacques Monod, grandiose, comme d’habitude), ancien policier radié pour indélicatesses diverses.

Les ennemis sont l’adaptation d’un roman de Fred Noro, notoire auteur de romans d’espionnage et de police de l’époque. L’auteur a été, paraît-il, si décontenancé du scénario tiré de ses écrits qu’il en a été offusqué, d’autant qu’il a été contraint par le capharnaüm scénaristique (cinq tâcherons s’y sont appliqués), d’inventer une fin qui n’avait, disait-il, rien à voir avec le reste du récit. C’est sûrement regrettable parce qu’il y avait une idée amusante et originale de faire, dans le Paris de la Guerre froide, intervenir les Services secrets français, soviétiques et étasuniens en quelque sorte doublés par un requin sans scrupules, Raoul Gerlier (Jacques Monod, grandiose, comme d’habitude), ancien policier radié pour indélicatesses diverses.

Le film se passe, peut-on penser, en pleine période de tension, entre les événements de 1956 (la Hongrie, Suez) et 1962 (la crise des missiles de Cuba), c’est-à-dire au moment où les braves gens ont la trouille maximale du déclenchement de l’Apocalypse, de la guerre mondiale et où se demande chaque matin en se levant si l’on n’est pas au Paradis, la nuit ayant été consacrée aux anéantissements atomiques.

Le film se passe, peut-on penser, en pleine période de tension, entre les événements de 1956 (la Hongrie, Suez) et 1962 (la crise des missiles de Cuba), c’est-à-dire au moment où les braves gens ont la trouille maximale du déclenchement de l’Apocalypse, de la guerre mondiale et où se demande chaque matin en se levant si l’on n’est pas au Paradis, la nuit ayant été consacrée aux anéantissements atomiques.

Naturellement tout cela était de la blague, comme on le sait bien aujourd’hui ; mais ça marche toujours ; d’ailleurs en 2025, la camarilla mondialiste fait encore croire aux braves niais que nous sommes à deux doigts de la confrontation et qu’il faut poser un voile pudique sur les vrais problèmes (immigration et violence des bandes ethniques). Les Pouvoirs ont toujours eu un talent fou pour faire détourner les yeux des vraies questions qui comptent.

Naturellement tout cela était de la blague, comme on le sait bien aujourd’hui ; mais ça marche toujours ; d’ailleurs en 2025, la camarilla mondialiste fait encore croire aux braves niais que nous sommes à deux doigts de la confrontation et qu’il faut poser un voile pudique sur les vrais problèmes (immigration et violence des bandes ethniques). Les Pouvoirs ont toujours eu un talent fou pour faire détourner les yeux des vraies questions qui comptent.

Donc, des documents secrets, d’une importance considérable ont été habilement dérobés dans le bureau d’André Smoloff (Michel Vitold), attaché culturel de l’Union soviétique. On a tout lieu de penser que sous cette couverture commode d’ami des Arts et des Lettres, Smoloff, spécialiste de cryptage de haut niveau, est un pion beaucoup plus important qu’il ne semble être. Par ailleurs il est l’amant de Lilia Fromont (Dany Carrel), vendeuse dans une boutique de mode…

Donc, des documents secrets, d’une importance considérable ont été habilement dérobés dans le bureau d’André Smoloff (Michel Vitold), attaché culturel de l’Union soviétique. On a tout lieu de penser que sous cette couverture commode d’ami des Arts et des Lettres, Smoloff, spécialiste de cryptage de haut niveau, est un pion beaucoup plus important qu’il ne semble être. Par ailleurs il est l’amant de Lilia Fromont (Dany Carrel), vendeuse dans une boutique de mode…

Tout le monde est bien embêté du vol commis, y compris les services français qui mettent sur la piste une équipe de qualité composée du séduisant Jean de Lursac (Roger Hanin), aristocrate désinvolte et efficace, amant de la gracieuse Christine Janin (Pascale Audret). Lursac est assisté de Vigo (Claude Brasseur, qui en fait beaucoup trop), nettement plus ordinaire mais, comme son patron, ami du beau sexe.

Tout le monde est bien embêté du vol commis, y compris les services français qui mettent sur la piste une équipe de qualité composée du séduisant Jean de Lursac (Roger Hanin), aristocrate désinvolte et efficace, amant de la gracieuse Christine Janin (Pascale Audret). Lursac est assisté de Vigo (Claude Brasseur, qui en fait beaucoup trop), nettement plus ordinaire mais, comme son patron, ami du beau sexe.

Grenouille au milieu ce tout ce monde un demi-sel Patrick Lemoine (Daniel Cauchy), lâche, ondoyant, qui traficote de tout, du côté de La belle ferronnière, alors bistro notoire de la rue Pierre Charron.

Borgnine (Charles Millot) chef des services secrets soviétiques est à peu près confiant dans l’innocence et l’honnêteté de Smoloff, mais il est lui aussi dans le chaudron de sorcière… J’arrête là le récit, affreusement compliqué dans son déroulement et qui se termine, assez plaisamment, par un unhappy end.

Borgnine (Charles Millot) chef des services secrets soviétiques est à peu près confiant dans l’innocence et l’honnêteté de Smoloff, mais il est lui aussi dans le chaudron de sorcière… J’arrête là le récit, affreusement compliqué dans son déroulement et qui se termine, assez plaisamment, par un unhappy end.

Peu à retenir, à part l’atmosphère si délicieusement désuète du Paris de 1962, ses foules empressées, les sorties de bureau des hommes en chapeau et gabardine, les sorties de magasins des jeunes femmes en jupes plissées et escarpins. Et une poursuite automobile bien filmée entre la DS conduite par Jacques Monod qui ne parvient pas à semer la Dauphine conduite par Pascale Audret.

Tu parles d’un réalisme !