Je ne nie pas qu’il soit extrêmement difficile d’adapter à l’écran Les liaisons dangereuses, roman épistolaire, genre ancien, sans doute, mais ici porté à son incandescence. D’autant que l’œuvre majeure de Pierre Choderlos de Laclos est une composition très brillante, virtuose, même puisqu’elle fait appel à la correspondance de nombreux personnages, sans limiter l’échange à deux seuls interlocuteurs, ce qui aurait sans doute rendu la chose un peu plus simple. Disons encore que le raffinement magnifique et la subtilité vénéneuse de la fin de l’Ancien Régime (1782) ajoute encore à la gageure.

Tous les lycéens amis de littérature de ma génération ont lu le livre de Laclos, où ils pensaient trouver quelques instructions nécessaires à leur déniaisement, d’autant qu’ils nourrissaient volontiers l’espoir de devenir de machiavéliques séducteurs. On ne peut dire que, là-dessus, le succès ait été au rendez-vous, mais quel plaisir ils ont pris à s’enrichir de cette langue magnifique et à frémir devant ces intrigues cruelles ! Comme Diderot (Jacques le Fataliste, par exemple), Laclos se lit avec une grande facilité et avec un grand agrément.

Tous les lycéens amis de littérature de ma génération ont lu le livre de Laclos, où ils pensaient trouver quelques instructions nécessaires à leur déniaisement, d’autant qu’ils nourrissaient volontiers l’espoir de devenir de machiavéliques séducteurs. On ne peut dire que, là-dessus, le succès ait été au rendez-vous, mais quel plaisir ils ont pris à s’enrichir de cette langue magnifique et à frémir devant ces intrigues cruelles ! Comme Diderot (Jacques le Fataliste, par exemple), Laclos se lit avec une grande facilité et avec un grand agrément.

Ces choses dites, que penser du film de Stephen Frears, qui respecte à peu près les grandes lignes du roman, en affadissant simplement un peu la fin (dans le récit, la marquise de Merteuil est non seulement condamnée socialement, mais aussi atteinte de la petite vérole) ?

D’abord que les décors et les costumes sont un enchantement. Sans doute jamais au monde la beauté des vêtements des gens du monde n’a été plus éblouissante que dans la deuxième moitié du Siècle des Lumières ; sans doute jamais le raffinement et l’harmonie de l’architecture, des mobiliers, des bibelots n’a atteint ce point sublime d’équilibre. Le réalisateur a bénéficié de moyens considérables et chacune des séquences est un véritable chatoiement de couleurs qui permet aussi de mettre le doigt sur la terrible artificialité de la vie de ces grands seigneurs méchants hommes (comme l’a dit, un siècle auparavant, Molière de son Dom Juan). Les cinq premières minutes du film, où pas une parole n’est prononcée mais où sont filmés le réveil et l’habillement de la Merteuil et de Valmont sont à la fois très cruelles et très fines de ce point de vue : poudrage de la perruque de l’un, entrelacs des chemises, corset et paniers pour l’autre : on est dans le pur artifice et dans la représentation.

D’abord que les décors et les costumes sont un enchantement. Sans doute jamais au monde la beauté des vêtements des gens du monde n’a été plus éblouissante que dans la deuxième moitié du Siècle des Lumières ; sans doute jamais le raffinement et l’harmonie de l’architecture, des mobiliers, des bibelots n’a atteint ce point sublime d’équilibre. Le réalisateur a bénéficié de moyens considérables et chacune des séquences est un véritable chatoiement de couleurs qui permet aussi de mettre le doigt sur la terrible artificialité de la vie de ces grands seigneurs méchants hommes (comme l’a dit, un siècle auparavant, Molière de son Dom Juan). Les cinq premières minutes du film, où pas une parole n’est prononcée mais où sont filmés le réveil et l’habillement de la Merteuil et de Valmont sont à la fois très cruelles et très fines de ce point de vue : poudrage de la perruque de l’un, entrelacs des chemises, corset et paniers pour l’autre : on est dans le pur artifice et dans la représentation.

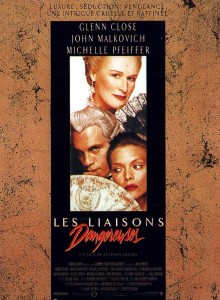

En regardant le film, je n’étais pas absolument persuadé que le choix de John Malkovich s’imposait pour incarner le vicomte de Valmont ; à y réfléchir après coup, je me dis que l’éclat méchant des yeux, la bouche amère, la désinvolture sauvage de l’allure correspondent plutôt bien au personnage… jusqu’à ce que l’orientation donnée par Stephen Frears le montre en victime de l’amour, en quelque sorte : le roman est beaucoup plus ambigu : Valmont se fait-il donner la mort pour avoir trahi l’amour de la présidente de Tourvel (Michelle Pfeiffer) ou, plus subtilement par rage d’avoir été, d’une certaine façon, manipulé par la marquise de Merteuil et d’avoir ainsi perdu le combat mortel mais amoureux qui les unissait ?

En regardant le film, je n’étais pas absolument persuadé que le choix de John Malkovich s’imposait pour incarner le vicomte de Valmont ; à y réfléchir après coup, je me dis que l’éclat méchant des yeux, la bouche amère, la désinvolture sauvage de l’allure correspondent plutôt bien au personnage… jusqu’à ce que l’orientation donnée par Stephen Frears le montre en victime de l’amour, en quelque sorte : le roman est beaucoup plus ambigu : Valmont se fait-il donner la mort pour avoir trahi l’amour de la présidente de Tourvel (Michelle Pfeiffer) ou, plus subtilement par rage d’avoir été, d’une certaine façon, manipulé par la marquise de Merteuil et d’avoir ainsi perdu le combat mortel mais amoureux qui les unissait ?

En tout cas, si j’ai une légère interrogation pour Valmont, je n’en ai aucune pour Merteuil : Glenn Close est absolument remarquable en femme à la beauté de fin d’été, soutenue, maintenue, mais contenue aussi par une soif irrépressible : celle de dominer sa condition de femme et donc, d’une certaine façon de s’en venger par un prosélytisme de la corruption abrité sous les apparences d’une grande vertu.

Mais je reviens à mon propos liminaire sur la difficulté de faire passer dans un film la richesse et la subtilité d’une écriture : il y a donc des passages verbeux et même très artificiels ; par exemple la célébrissime Lettre 141 où Merteuil souffle à Valmont la façon de se débarrasser salement de Mme de Tourvel (On s’ennuie de tout, mon Ange, c’est une loi de la Nature ; ce n’est pas ma faute), grande page de la littérature française, qui passe admirablement à la lecture, en glaçant le lecteur (Adieu, mon ange, je t’ai prise avec plaisir, je te quitte sans regret : je te reviendrai peut-être. Ainsi va le monde. Ce n’est pas ma faute) est dévidée par Malkovich avec un peu trop de brutalité et sans assez de légèreté cruelle. Il y aurait d’autres exemples à donner, comme les mines que le même Malkovich], lors d’un dîner, adresse à l’oiselle Cécile de Volanges (Uma Thurman) après qu’il l’a dépucelée…

Mais je reviens à mon propos liminaire sur la difficulté de faire passer dans un film la richesse et la subtilité d’une écriture : il y a donc des passages verbeux et même très artificiels ; par exemple la célébrissime Lettre 141 où Merteuil souffle à Valmont la façon de se débarrasser salement de Mme de Tourvel (On s’ennuie de tout, mon Ange, c’est une loi de la Nature ; ce n’est pas ma faute), grande page de la littérature française, qui passe admirablement à la lecture, en glaçant le lecteur (Adieu, mon ange, je t’ai prise avec plaisir, je te quitte sans regret : je te reviendrai peut-être. Ainsi va le monde. Ce n’est pas ma faute) est dévidée par Malkovich avec un peu trop de brutalité et sans assez de légèreté cruelle. Il y aurait d’autres exemples à donner, comme les mines que le même Malkovich], lors d’un dîner, adresse à l’oiselle Cécile de Volanges (Uma Thurman) après qu’il l’a dépucelée…

Mes souvenirs des Liaisons dangereuses de Roger Vadim sont trop anciens pour que je puisse établir la moindre comparaison avec le film de Stephen Frears (au moins dans l’esprit, car le film de Vadim était une transposition à l’époque contemporaine) et je n’ai pas vu le Valmont de Milos Forman ; je doute toutefois que l’une ou l’autre œuvre puisse être bien meilleures que le bon travail de Frears.