« On n’a plus rien à faire ensemble ».

« On n’a plus rien à faire ensemble ».

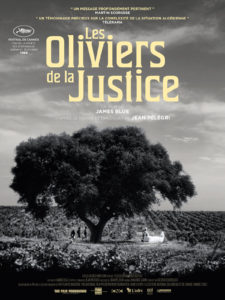

Très curieux film que Les oliviers de la justice. Très curieux et surtout très rare. D’abord que, sur l’un des drames les plus compliqués du dernier demi-siècle, le regard porté est celui d’un réalisateur né à Tulsa (Oklahoma) qui n’a pas laissé d’autre trace dans le cinéma. Puis parce que le film me semble bien seul de son genre… J’en dis un peu plus : des films sur l’aspect guerrier de la guerre d’Algérie, il y en a bon nombre. L’honneur d’un capitaine de Pierre Schœndœrffer (1982), Avoir vingt ans dans les Aurès de René Vautier (1972), R.A.S. d’Yves Boisset (1973) sur les combats, La bataille d’Alger de Gillo Pontecorvo (1966) sur la terreur urbaine. Le combat dans l’île (1961) et L’insoumis (1964), l’un et l’autre d’Alain Cavalier sur les impasses de l’OAS. Et aussi Le coup de sirocco d’Alexandre Arcady (1979) sur le rugueux retour en métropole des rapatriés. Plus ou moins sciemment, j’en oublie beaucoup. L’Algérie est une blessure qui ne cicatrisera jamais pour ceux de ma génération.

Donc beaucoup de films qui représentent la violence. Celle des djebels, celle des attentats dans les villes, celle qui montre le désespoir de ceux qui vont devoir tout quitter. Mais rien, me semble-t-il, sur ces moments d’un peu avant, de juste après, où l’on croit qu’il y a des choses encore possibles.

Donc beaucoup de films qui représentent la violence. Celle des djebels, celle des attentats dans les villes, celle qui montre le désespoir de ceux qui vont devoir tout quitter. Mais rien, me semble-t-il, sur ces moments d’un peu avant, de juste après, où l’on croit qu’il y a des choses encore possibles.

Une des bonnes idées des Oliviers de la justice est, précisément, de ne pas dater précisément l’intrigue. Quelle année sommes-nous ? Évidemment après 1954, puisque la rébellion a éclaté, que dans Alger il y a, à tous les coins de rue, des soldats méfiants et des chevaux de frise. Mais aucune indication qui permettrait de mêler le récit aux événements qui ont ponctué le conflit : Journée des tomates contre Guy Mollet, tout nouveau Président du Conseil en février 1956, émotion populaire du 13 Mai 1958, Barricades de février 1960, Putsch des Généraux en avril 1961 ? On n’en sait rien.

Un homme jeune, Jean (Pierre Prothon), qui vit en Métropole avec femme et fils, est revenu de toute urgence à Alger où son père, Michel (Jean Pelegri) se meurt, soigné avec tendresse par sa femme (Marie Delaître). Michel a été jadis – avant la révolte de la Toussaint 1954 en tout cas -, un de ces pionniers qui ont assaini et mis en valeur la Mitidja, cette plaine négligée par les autochtones, devenue par l’effort acharné des colons, une terre fertile à vignes et à orangers. Homme d’action, mais peu doué pour les affaires, il a été contraint de vendre son domaine ; mais cela bien avant que le terrorisme du FLN ne commence à saccager le pays et à massacrer les gens.

Un homme jeune, Jean (Pierre Prothon), qui vit en Métropole avec femme et fils, est revenu de toute urgence à Alger où son père, Michel (Jean Pelegri) se meurt, soigné avec tendresse par sa femme (Marie Delaître). Michel a été jadis – avant la révolte de la Toussaint 1954 en tout cas -, un de ces pionniers qui ont assaini et mis en valeur la Mitidja, cette plaine négligée par les autochtones, devenue par l’effort acharné des colons, une terre fertile à vignes et à orangers. Homme d’action, mais peu doué pour les affaires, il a été contraint de vendre son domaine ; mais cela bien avant que le terrorisme du FLN ne commence à saccager le pays et à massacrer les gens.

Le film est tissé de flashbacks : les temps heureux de l’enfance de Jean dans le grand domaine, le copinage avec les jeunes Arabes de son âge, dont il parle la langue, les grandes courses dans la nature, le bonheur des lourdes vendanges…

Le film est tissé de flashbacks : les temps heureux de l’enfance de Jean dans le grand domaine, le copinage avec les jeunes Arabes de son âge, dont il parle la langue, les grandes courses dans la nature, le bonheur des lourdes vendanges…

La ferme a été vendue, les parents sont venus s’installer à Alger, Jean est parti vivre à Paris, la rébellion s’est installée dans le paysage et désormais la cousine Louise (Huguette Poggi), qui a conservé ses vignobles, n’est plus rassurée du tout, sent monter la tension et appelle à une répression brutale : on voit bien que l’Algérie d’antan n’en n’a plus pour bien longtemps.

Mais l’histoire n’est dans le film que le soubassement des rêveries et nostalgies de Jean. C’est vraiment un homme qui se penche sur son passé, qui retourne sur les lieux de son enfance, dans la plaine fertile tout autant que dans les ruelles tortueuses des villages. C’est avec les bouffées de passé que Jean prend conscience que, contrairement à ce qu’il croyait, il est si vivement attaché à sa terre natale. Mais qu’il comprend aussi qu’il n’est pas possible qu’il s’y maintienne. Que la vie s’est déroulée de telle façon que le fossé entre les deux communautés non seulement s’est élargi de façon infranchissable, mais plus encore a toujours existé. Que l’enfance seule, ses illusions et ses rêveries permettaient de croire dans les amitiés entre le petit Européen et les petits Arabes.

Mais l’histoire n’est dans le film que le soubassement des rêveries et nostalgies de Jean. C’est vraiment un homme qui se penche sur son passé, qui retourne sur les lieux de son enfance, dans la plaine fertile tout autant que dans les ruelles tortueuses des villages. C’est avec les bouffées de passé que Jean prend conscience que, contrairement à ce qu’il croyait, il est si vivement attaché à sa terre natale. Mais qu’il comprend aussi qu’il n’est pas possible qu’il s’y maintienne. Que la vie s’est déroulée de telle façon que le fossé entre les deux communautés non seulement s’est élargi de façon infranchissable, mais plus encore a toujours existé. Que l’enfance seule, ses illusions et ses rêveries permettaient de croire dans les amitiés entre le petit Européen et les petits Arabes.

On n’a plus rien à faire ensemble énonce Jean comme une évidence à Boralfa son vieux copain. C’est vrai. Le père est mort désormais et sans doute la mère va-t-elle quitter l’Algérie en y regrettant sa jeunesse, ses tombes et ses amis. Ce n’est pas encore la panique, on n’est pas au printemps 1962 mais on voit bien qu’il y a une cicatrice qui ne se refermera jamais.

On n’a plus rien à faire ensemble énonce Jean comme une évidence à Boralfa son vieux copain. C’est vrai. Le père est mort désormais et sans doute la mère va-t-elle quitter l’Algérie en y regrettant sa jeunesse, ses tombes et ses amis. Ce n’est pas encore la panique, on n’est pas au printemps 1962 mais on voit bien qu’il y a une cicatrice qui ne se refermera jamais.

Que les acteurs des Oliviers de la justice soient à peu près tous des amateurs, que la réalisation soit un peu guindée, que les flashbacks soient quelquefois maladroitement insérés n’est guère gênant : le film est paisible et triste, un peu inéluctable aussi. Comme souvent la vie.