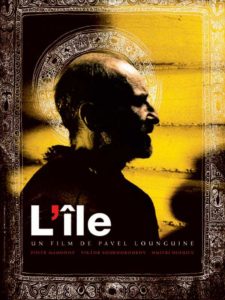

Un film russe. C’est-à-dire excessif, outré, quelquefois grandiloquent, attachant, souvent sublime. Sans qu’il y ait aucun rapport entre les deux histoires et les deux cinéastes, j’ai de temps en temps songé, en regardant L’île de Pavel Lounguine au Barbier de Sibérie de Nikita Mikhalkov. Aucun rapport, si ce n’est celui de l’âme russe que seuls les Français, en Occident, parviennent – rarement, d’ailleurs – à saisir et à aimer. Comment expliquer cela au demeurant ? Une drôle de transmission de pensée, une façon de ne pas regarder le monde comme une usine à faire du fric, mais comme une multiple splendeur divine.

Dieu, il en est beaucoup question dans L’île et si on n’en est pas intéressé, on peut largement passer son chemin : il n’y sera pas question de valeurs, d‘humanisme, de démocratie universelle et de toutes ces contingences-là. Pavel Lounguine va voir plutôt du coté de l’âme humaine, comme le faisait Dostoïevski. On n’est pas obligé d’aller regarder ces questions, on peut juger qu’elles sont archaïques, ridicules, inutiles. N’empêche qu’il y a tout de même pas mal de gens qui sont fascinés par la transcendance. Et qu’il y a des films qui vont dans leur sens.

Dieu, il en est beaucoup question dans L’île et si on n’en est pas intéressé, on peut largement passer son chemin : il n’y sera pas question de valeurs, d‘humanisme, de démocratie universelle et de toutes ces contingences-là. Pavel Lounguine va voir plutôt du coté de l’âme humaine, comme le faisait Dostoïevski. On n’est pas obligé d’aller regarder ces questions, on peut juger qu’elles sont archaïques, ridicules, inutiles. N’empêche qu’il y a tout de même pas mal de gens qui sont fascinés par la transcendance. Et qu’il y a des films qui vont dans leur sens.

Finalement, est bien superficielle l’intrigue de L’île et bien prévisible son déroulement. Un pauvre sale type, assez lâche, assez minable, Anatoli (Pyotr Mamonov), s’est laissé aller, sous la menace, en 1942 de tuer son jeune chef Tikhon (Aleksei Zelensky). 1976. Il a été recueilli par une communauté monastique et depuis lors, marqué par une infernale culpabilité, il se tient à la fois tout à fait à l’intérieur et tout à fait à l’extérieur de l’ordre, dirigé par le Père Philarète (Viktor Sukhorukov). Sa singularité fascine les populations voisines, au point qu’il est consulté, vénéré, adulé par des tas de gens qui viennent chercher conseils et miracles.

Finalement, est bien superficielle l’intrigue de L’île et bien prévisible son déroulement. Un pauvre sale type, assez lâche, assez minable, Anatoli (Pyotr Mamonov), s’est laissé aller, sous la menace, en 1942 de tuer son jeune chef Tikhon (Aleksei Zelensky). 1976. Il a été recueilli par une communauté monastique et depuis lors, marqué par une infernale culpabilité, il se tient à la fois tout à fait à l’intérieur et tout à fait à l’extérieur de l’ordre, dirigé par le Père Philarète (Viktor Sukhorukov). Sa singularité fascine les populations voisines, au point qu’il est consulté, vénéré, adulé par des tas de gens qui viennent chercher conseils et miracles.

En même temps, cette singularité exaspère les moines de son obédience. Parce qu’il est crasseux, parce qu’il est toujours en retard aux offices divins, parce qu’il reçoit les visites désespérées de pauvres gens qui croient qu’il dispose de pouvoirs presque magiques. Et lui, Anatoli, est torturé par le souvenir du crime qu’il a jadis commis, qu’il ne parvient pas à admettre et dont il porte la honte perpétuelle.

En même temps, cette singularité exaspère les moines de son obédience. Parce qu’il est crasseux, parce qu’il est toujours en retard aux offices divins, parce qu’il reçoit les visites désespérées de pauvres gens qui croient qu’il dispose de pouvoirs presque magiques. Et lui, Anatoli, est torturé par le souvenir du crime qu’il a jadis commis, qu’il ne parvient pas à admettre et dont il porte la honte perpétuelle.

D’où sa rugosité, sa virulence, son indiscipline, son impossibilité de dire à ceux qui viennent le consulter un chemin paisible. Guérit-il ou fait-il (y compris avec lui-même) illusion ? Lorsqu’il reçoit une pauvre femme dont le mari est mort aux derniers mois de la guerre, en 1944 et qu’il lui intime l’instruction d’aller retrouver en France cet époux qui a survécu ? Lorsqu’il ordonne à la mère d’un garçon atteint d’une gangrène osseuse de tout abandonner pour veiller sur son fils, au détriment de son métier ? Il agit comme un fou, comme un illuminé. Mais il réconforte, en les éblouissant, aussi en les dérangeant, ceux qui font appel à lui.

D’où sa rugosité, sa virulence, son indiscipline, son impossibilité de dire à ceux qui viennent le consulter un chemin paisible. Guérit-il ou fait-il (y compris avec lui-même) illusion ? Lorsqu’il reçoit une pauvre femme dont le mari est mort aux derniers mois de la guerre, en 1944 et qu’il lui intime l’instruction d’aller retrouver en France cet époux qui a survécu ? Lorsqu’il ordonne à la mère d’un garçon atteint d’une gangrène osseuse de tout abandonner pour veiller sur son fils, au détriment de son métier ? Il agit comme un fou, comme un illuminé. Mais il réconforte, en les éblouissant, aussi en les dérangeant, ceux qui font appel à lui.

Il faut bien terminer un film, déjà assez long, d’une grande beauté formelle. Ciels gris de la Mer Blanche, paysages de longues falaises basaltiques où s’agrippent lichens et bruyères, herbes rases, flots toujours renouvelés, flocons de neige obstinés, feux de houille. Rien d’accueillant, de bienveillant dans ces contrées glaciales, fermées, tristes à mourir.

Réconcilié avec son existence après avoir retrouvé Tykhon (Yuri Kuznetsov) qu’il croyait avoir assassiné, le Père Anatoli se meurt. Ses frères moines découvrent ce qu’il était, l’accompagnent sur l’île où il avait coutume de venir prier et où il sera enseveli.

Réconcilié avec son existence après avoir retrouvé Tykhon (Yuri Kuznetsov) qu’il croyait avoir assassiné, le Père Anatoli se meurt. Ses frères moines découvrent ce qu’il était, l’accompagnent sur l’île où il avait coutume de venir prier et où il sera enseveli.

Ce n’est pas tellement rigolo. C’est très beau.