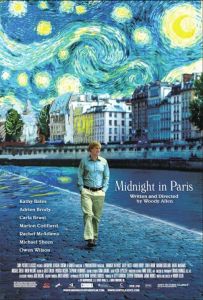

Voilà un film gentil, aimable, charmant, émaillé de quelques très bons moments, finement interprété (y compris par Carla Bruni, discrète et ravissante), mais qui paraît tout de même bien artificiel, répétitif et longuet. Une interviouve de Woody Allen dans Le Monde explicite à la fois l’origine et le ressort du film : on a proposé au cinéaste, il y a quelques années de tourner un film dont Paris serait composante, il a cherché une idée, un fil conducteur et l’a trouvé dans la songerie nostalgique du C’était mieux avant, dans ce qu’il appelle le Syndrome de l’Âge d’Or ; dès lors la philosophie de cour de récréation et la morale consensuelle le rattrapent : l’Âge d’Or est toujours celui qu’on n’a pas vécu.

dans Le Monde explicite à la fois l’origine et le ressort du film : on a proposé au cinéaste, il y a quelques années de tourner un film dont Paris serait composante, il a cherché une idée, un fil conducteur et l’a trouvé dans la songerie nostalgique du C’était mieux avant, dans ce qu’il appelle le Syndrome de l’Âge d’Or ; dès lors la philosophie de cour de récréation et la morale consensuelle le rattrapent : l’Âge d’Or est toujours celui qu’on n’a pas vécu.

De ces prémisses un peu flageottantes, Allen

De ces prémisses un peu flageottantes, Allen tire un film qui est surtout un régal pour qui connaît un peu Paris et a envie d’en découvrir davantage que des monuments frontalement exposés, de type brochure touristique. C’est l’atmosphère de Paris qui est captée, à tout le moins l’atmosphère telle que la conçoivent des Étasuniens intelligents et cultivés, presque européanisés, captés par la patine séculaire du Vieux Continent. Un vrai plaisir que de reconnaître, au fil des images, des rues, des jardins, des terrasses, très joliment filmés, très identifiés, mais photographiés sous des angles qui les mettent encore mieux en valeur. Toute la salle où j’ai vu le film bruissait d’ailleurs de murmures à chaque nouveau plan et c’était presque un jeu que d’être le premier à avoir cité le nom de la place ou du boulevard.

tire un film qui est surtout un régal pour qui connaît un peu Paris et a envie d’en découvrir davantage que des monuments frontalement exposés, de type brochure touristique. C’est l’atmosphère de Paris qui est captée, à tout le moins l’atmosphère telle que la conçoivent des Étasuniens intelligents et cultivés, presque européanisés, captés par la patine séculaire du Vieux Continent. Un vrai plaisir que de reconnaître, au fil des images, des rues, des jardins, des terrasses, très joliment filmés, très identifiés, mais photographiés sous des angles qui les mettent encore mieux en valeur. Toute la salle où j’ai vu le film bruissait d’ailleurs de murmures à chaque nouveau plan et c’était presque un jeu que d’être le premier à avoir cité le nom de la place ou du boulevard.

Et une fois de plus, je me disais que j’ai bien de la chance de vivre parmi tant de merveilles que personne ne peut se lasser de découvrir chaque matin et chaque soir, dans la multiple splendeur du jour et de la nuit, du soleil et de la pluie, du soleil levant et du crépuscule… Je plains les types de Milkwaukee ou de Cheyenne qui verront le film (s’il y en a !) ; il y a de quoi nourrir des complexes et de développer une psychose maniacio-dépressive !

Et une fois de plus, je me disais que j’ai bien de la chance de vivre parmi tant de merveilles que personne ne peut se lasser de découvrir chaque matin et chaque soir, dans la multiple splendeur du jour et de la nuit, du soleil et de la pluie, du soleil levant et du crépuscule… Je plains les types de Milkwaukee ou de Cheyenne qui verront le film (s’il y en a !) ; il y a de quoi nourrir des complexes et de développer une psychose maniacio-dépressive !

Cela dit, il faut bien savoir que Midnight in Paris

Cela dit, il faut bien savoir que Midnight in Paris est une sorte de version sophistiquée et (beaucoup plus) élégante de François 1er

est une sorte de version sophistiquée et (beaucoup plus) élégante de François 1er de Christian-Jaque

de Christian-Jaque (avec Fernandel

(avec Fernandel et la chèvre lécheuse). Parce que le héros du film, Gils, (Owen Wilson

et la chèvre lécheuse). Parce que le héros du film, Gils, (Owen Wilson ), jeune scénariste hollywoodien à succès qui tente d’écrire un vrai roman, et qui est affublé d’une future belle-famille caricaturalement Tea-Party se retrouve, au cours d’un séjour parisien pré-matrimonial, propulsé dans le monde qu’il rêve d’habiter, le Paris des Années folles. Il va rencontrer, lors de soirées qu’il multiplie, toutes les figures mythiques possibles, Scott

), jeune scénariste hollywoodien à succès qui tente d’écrire un vrai roman, et qui est affublé d’une future belle-famille caricaturalement Tea-Party se retrouve, au cours d’un séjour parisien pré-matrimonial, propulsé dans le monde qu’il rêve d’habiter, le Paris des Années folles. Il va rencontrer, lors de soirées qu’il multiplie, toutes les figures mythiques possibles, Scott et Zelda Fitgerald, Ernest Hemingway

et Zelda Fitgerald, Ernest Hemingway , Salvador Dali

, Salvador Dali , Luis Bunuel

, Luis Bunuel , Man Ray, Gertrude Stein, et bien d’autres encore, lorsque, sous la conduite d’une maîtresse de Pablo Picasso

, Man Ray, Gertrude Stein, et bien d’autres encore, lorsque, sous la conduite d’une maîtresse de Pablo Picasso , il plongera dans un passé plus ancien encore, autour de 1890, avec Paul Gauguin, Edgard Degas et Henri de Toulouse-Lautrec.

, il plongera dans un passé plus ancien encore, autour de 1890, avec Paul Gauguin, Edgard Degas et Henri de Toulouse-Lautrec.

L’anachronisme est aimable et le procédé amusant, mais ses coutures, depuis bien longtemps, sont trop visibles, même si le voyage dans le Temps est, depuis toujours, un filon romanesque fertile.

Deux mots sur la musique, omniprésente ; je n’ai pas trop aimé les notes de guitare manouche qui reviennent à des moments trop réguliers (ceux où la réalité de 2010 s’efface devant celle de 1925) ; la clarinette de Sidney Béchet (Si tu vois ma mère) et la mélodie sirupeuse Parlez moi d’amour (créée en 1930) sont anachroniques ; mais, en revanche, c’est un régal d’entendre Cole Porter , (en tout cas une superbe version de Let’s do It) dans les meilleurs moments d’un film qui ne fera pas date…

, (en tout cas une superbe version de Let’s do It) dans les meilleurs moments d’un film qui ne fera pas date…