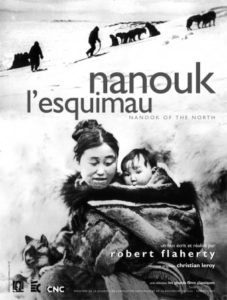

Un moyen métrage du temps du cinéma muet qui, malgré les années, demeure tout à fait intéressant. Varié, bien rythmé, didactique, expliquant avec soin et pédagogie dans de nombreux cartons l’existence quotidienne des pauvres gens qui ont le malheur de s’être arrêtés, lors des grandes migrations antédiluviennes (ou presque) dans les territoires glaciaires. Car Nanouk l’esquimau et toute sa famille vivent – ou survivent, pourrait-on dire – au nord du Canada, dans la baie d’Hudson, à la limite de l’océan glacial arctique. À dire vrai, lorsque je regarde la multiple splendeur du monde et les merveilles tendres qu’il recèle, je m’interroge toujours sur ce point. Peu importe.

Film muet, donc mais où la parole, si le parlant avait existé en 1922, date du tournage, n’aurait sans doute pas eu le moindre intérêt. La famille de Nanouk s’inscrit dans un cycle immuable, totalement ordonné par la recherche continue de la nourriture. Le seul maître de la vie de ces Inuits est le cycle des saisons : l’été, au moment où la glace fond un peu et laisse apparaître la terre, on accumule la seule végétation qui s’accroche à ces terres inhumaines : la mousse qui, soigneusement séchée, servira de combustible pour le feu.

Film muet, donc mais où la parole, si le parlant avait existé en 1922, date du tournage, n’aurait sans doute pas eu le moindre intérêt. La famille de Nanouk s’inscrit dans un cycle immuable, totalement ordonné par la recherche continue de la nourriture. Le seul maître de la vie de ces Inuits est le cycle des saisons : l’été, au moment où la glace fond un peu et laisse apparaître la terre, on accumule la seule végétation qui s’accroche à ces terres inhumaines : la mousse qui, soigneusement séchée, servira de combustible pour le feu.

Aux temps d’hiver, quand neige et glace recouvrent tout, on traque le phoque, repéré grâce aux trous de respiration que le mammifère laisse apercevoir dans l’étendue blanche. Le reste du temps il y a les saumons, capturés au trident, les morses – monstres violents de deux tonnes – à l’épieu. On dévore tout ça à pleines dents, sans même le cuire. Et lorsque le petit clan vient à la ville vendre aux marchands canadiens peaux de phoques et fourrures de renards et d’ours, la meilleure friandise que les enfants dégustent, c’est du biscuit de mer recouvert de saindoux.

Aux temps d’hiver, quand neige et glace recouvrent tout, on traque le phoque, repéré grâce aux trous de respiration que le mammifère laisse apercevoir dans l’étendue blanche. Le reste du temps il y a les saumons, capturés au trident, les morses – monstres violents de deux tonnes – à l’épieu. On dévore tout ça à pleines dents, sans même le cuire. Et lorsque le petit clan vient à la ville vendre aux marchands canadiens peaux de phoques et fourrures de renards et d’ours, la meilleure friandise que les enfants dégustent, c’est du biscuit de mer recouvert de saindoux.

On peut se demander comment Robert Flaherty avec les modestes moyens techniques de l’époque a pu suivre avec autant de soin l’existence quotidienne de ce malheureux peuple perpétuellement confiné dans un processus de survie. C’est en tout cas remarquablement scandé, construit, présenté : la famille, la chasse et la pêche, la construction de l’igloo, la vie quotidienne. À part Nanouk (l’Ours), le chef de famille, on identifie à peine ceux de son clan : Nyla, (Celle qui sourit), sa femme, Allee et Cunayou, leurs enfants ; mais, dans l’igloo, il y a aussi une autre femme (y a-t-il polygamie ou est-ce une fille aînée du couple ?)). Chaque prédation est présentée très clairement : les saumons, les morses, les phoques, même le renard piégé.

On peut se demander comment Robert Flaherty avec les modestes moyens techniques de l’époque a pu suivre avec autant de soin l’existence quotidienne de ce malheureux peuple perpétuellement confiné dans un processus de survie. C’est en tout cas remarquablement scandé, construit, présenté : la famille, la chasse et la pêche, la construction de l’igloo, la vie quotidienne. À part Nanouk (l’Ours), le chef de famille, on identifie à peine ceux de son clan : Nyla, (Celle qui sourit), sa femme, Allee et Cunayou, leurs enfants ; mais, dans l’igloo, il y a aussi une autre femme (y a-t-il polygamie ou est-ce une fille aînée du couple ?)). Chaque prédation est présentée très clairement : les saumons, les morses, les phoques, même le renard piégé.

Au fait, il est amusant de remarquer que le film a notamment été financé par la grande maison de fourrures Révillon (dont l’origine remonte à 1723), ce qui ferait aujourd’hui frémir d’horreur les défenseurs de la prétendue Cause animale. Et aussi que le territoire des Inuits est véritablement l’enfer des niais Végans, puisque l’environnement, du fait de la dureté du climat et de la stérilité du sol, n’offre, pour seule ressource que la vie animale, exploitée donc sous toutes ses formes avec les peaux, pelages, huiles, viandes, fanons, os, dents et tout le tremblement.

Au fait, il est amusant de remarquer que le film a notamment été financé par la grande maison de fourrures Révillon (dont l’origine remonte à 1723), ce qui ferait aujourd’hui frémir d’horreur les défenseurs de la prétendue Cause animale. Et aussi que le territoire des Inuits est véritablement l’enfer des niais Végans, puisque l’environnement, du fait de la dureté du climat et de la stérilité du sol, n’offre, pour seule ressource que la vie animale, exploitée donc sous toutes ses formes avec les peaux, pelages, huiles, viandes, fanons, os, dents et tout le tremblement.

Ce petit venin jeté, comme c’est bien de pouvoir admirer l’ingéniosité humaine dans les pires conditions possibles : ainsi, pour que l’intérieur de l’igloo, bâti en neige gelée, puisse recevoir un peu de lumière, Nanouk va tailler dans la glace une sorte de carreau à peu près translucide qu’il placera au bon endroit et sur quoi il fera même réfracter la lumière du pâle soleil boréal.

Ce petit venin jeté, comme c’est bien de pouvoir admirer l’ingéniosité humaine dans les pires conditions possibles : ainsi, pour que l’intérieur de l’igloo, bâti en neige gelée, puisse recevoir un peu de lumière, Nanouk va tailler dans la glace une sorte de carreau à peu près translucide qu’il placera au bon endroit et sur quoi il fera même réfracter la lumière du pâle soleil boréal.

Vraiment d’un bout à l’autre du monde, l’Homme est admirable.